地方高校服务乡村振兴战略的途径探析

作者: 易庆平 朱德艳 丁建军 黄业传 黄仁华

[摘 要]主动服务乡村振兴战略,是地方应用型高校肩负着的服务区域经济与社会发展的职责所在。荆楚理工学院以“中国农谷”“柴湖振兴”省级战略荆门实施为契机,通过分类研究、产业调研、专题研讨开展乡村振兴人才培养的探索和实践,以提高涉农专业人才培养质量为核心,改革农科人才培养模式,围绕区域优势特色产业推进产业链、创新链、教育链紧密结合,构建了地方高校服务乡村振兴的新体制机制。

[关键词]地方高校;服务;乡村振兴;人才培养;途径

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)14-0106-05

2018年12月,教育部印发的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022年)》指出,决定实施高校服务乡村振兴七大行动,包括科学研究支撑行动、技术创新攻关行动、能力建设提升行动、人才培养提质行动、成果推广转化行动、脱贫攻坚助力行动及国际合作提升行动[1]。高校具有人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等功能,尤其是地方高校在区位地缘上连接县区、接近乡村,生源大部分来自农村和基层,人才培养目标定位于基层应用型人才,对于服务乡村振兴战略具有特殊优势以及有利因素[2]。

湖北省荆门市农业资源丰富,是全国重要优质农产品生产加工基地和全省首个整市推进的国家现代农业示范区,也是“中国农谷”“柴湖振兴”省级战略实施地、省内唯一的绿色发展示范市[3]。荆楚理工学院(以下简称我校)作为湖北省荆门市唯一一所本科院校,定位为“高水平有特色的应用型大学”。“十三五”“十四五”规划明确指出,学科发展要融入区域发展,服务以绿色经济为重点的乡村振兴示范带,立足自身特色和地理位置优势,以人才培养优势为乡村振兴战略提供智力支持,以科学研究优势为乡村振兴战略提供科技支撑,以社会服务优势为乡村振兴战略提供服务保障,不断强化在服务地方乡村振兴战略的支撑度、显示度和贡献度。

一、地方区域战略为服务乡村振兴战略提供了广阔的平台

2010年,湖北省荆门市屈家岭管理区借鉴“硅谷”“光谷”概念提出了建设“中国农谷”。2011年将其上升为湖北省重大战略,定位为“湖北战略·荆门实施”,致力于建成全国有重要地位的农产品生产加工集聚区、农业科技示范区、农业生态旅游区、农耕文化展示区。为推进全国最大的移民集中安置区柴湖开发区建设,2013年“柴湖振兴”被纳入省级战略,在随后几年内建成了全国单体面积最大、智能化程度最高的高档盆花基地。我校生物工程学院开设了食品科学与工程、生物工程、植物科学与技术、园艺等4个涉农专业,面向“中国农谷”“柴湖振兴”两大涉农省级战略和乡村振兴的时代需求,寻求两者之间的连接点、共振区,围绕乡村振兴战略中的地方高校教育支撑功能,构建了新型人才培养体系,创新了校地协同育人、科技成果协同推广、农业科技园区共建等服务乡村振兴体制机制,加强了农科教结合、产学研协作,形成了“面向基层、产教融合、协同育人”的办学特色,培养了一批爱农业、懂技术、善经营的新农人,使我校成为乡村振兴战略中的重要教育支撑以及应用型人才培养的高地。

二、地方高校服务乡村振兴战略的思路和措施

(一)构建服务乡村振兴战略“三结合三提升”农科人才培养体系

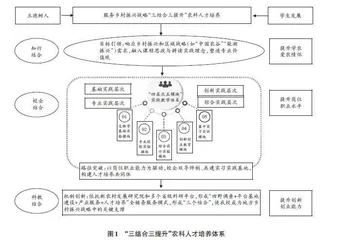

我校围绕培养知农爱农新型人才的专业价值目标、培养路径以及质量提升等教学问题,融入课程思政与耕读实践理念,构建服务乡村振兴“三结合三提升”农科人才培养体系(见图1),具体做法有三个方面。其一,知行结合,塑造专业价值观,将爱农学农情怀与乡村振兴战略深度融合。开设“农业现代化与区域发展”“大学生新农村创业知识与技巧”等选修课程,让学生树立“农村是大学生创新创业的广阔天地,农业大有可为”理念,将专业价值观塑造作为实践育人的“灵魂”。其二,校企结合,整合多方资源,使地方高校人才培养与乡村振兴服务密切结合。我校与湖北农青园艺科技有限公司、湖北国宝桥米有限公司、湖北金龙泉集团股份有限公司等20多家企业建立校企联合培养中心,形成集科学研究、技术创新、企业服务、学生实习创业等多功能为一体的人才培养共同体。其三,科教结合,拓宽育人渠道,让创新创业能力培养与乡村振兴人才需求高度契合。针对区域行业企业发展需求,围绕产业技术创新关键问题开展协同创新,结合优势特色产业“柴湖精品花卉”“农产品精深加工”等,革新我校“园艺植物栽培学”“食品加工工艺学”等核心课程内容,引导学生进实验室、进团队、进项目,促进学生的创新创业能力提高,从而更加符合乡村振兴战略对人才的需求。

(二)强化实践能力,形成“四层次五模块”实践教学体系,制定“四个一”育人目标

对标新时代新农科人才的内涵,以岗位职业能力为驱动,实行校企联合“1+2+1”培养模式:大一以基本技能训练为主、综合能力训练为辅;大二、大三以专业技能训练、综合能力训练并重,以创新能力培养为辅;大四以综合实训为主,突出应用能力和创新能力培养。该培养模式建立螺旋上升的目标要求,形成基础实践层次、专业实践层次、创新实践层次、综合实践层次,以及生物学基础实验模块、专业技能实验模块、综合设计实验模块、创新创业教育模块、集中实习实训模块的“四层次五模块”实践教学体系[4](见图2)。针对农科人才实践能力培养与提升方面亟须破解的难题,以及农科专业认证对专业人才培养提出的新要求,制定“四个一”的专业人才育人目标。以我校植物科学与技术本科专业为例,在人才培养方案中要求学生独立地栽培养护一种植物、开发一个植物相关的产品、发表一篇科研论文、申请一个发明/实用新型专利,将总目标分解成若干个小目标融入每个学期课程的考核中,将教学过程与创新创业过程紧密结合,从而实现专业教学与就业岗位对接,课程内容与职业标准深度融合,引导学生学农、爱农、知农、为农,让学生对植物生产具有深刻认识和理解。

(三)聚力教师发展,链接多方资源,形成教学科研融合机制

强化我校教师学科背景,实施教师学历提升、访学国内外实验室、技能培训等措施,坚持产学研用结合,促进教学与产业、科研内容的深度融合,组建特色花卉生物育种、作物生长发育与逆境适应、乡村产业振兴战略研究、智慧农业工程技术等交叉学科教科研团队。我校积极进行教学资源建设与共享,定期开展研讨交流,培育师资队伍,遵循教师成长规律,以教师专业发展水平层次为依据,建构“新任入职、岗位提升、骨干教师、名师培养”四级进阶目标,“双师双能型”队伍不断壮大,形成了可持续发展的教学科研融合机制。

我校建立产业链、创新链、教育链有效衔接机制,面向湖北省荆门市重点发展的优势特色产业“米制品精深加工”“柴湖精品花卉”“长寿健康食品”,与湖北国宝桥米有限公司、湖北农青园艺科技有限公司、湖北仙之灵食品有限公司、湖北江花农产品股份有限公司、荆门辰龙生态农业科技股份有限公司、湖北麦麦农业科技有限公司等建立校企联合创新中心,围绕产业技术创新关键问题开展协同创新,形成融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生实习创业等功能于一体的人才培养共同体。我校已建设18个校外产学研基地及工程技术中心,13个教学实践实训基地,形成了完善的管理制度与运行机制。

(四)整合平台资源,实施乡村振兴科技支撑行动计划

以我校新农村发展研究院为主体,以校内湖北高校人文社会科学重点研究基地“中国农谷发展研究中心”协同研究机构和“荆门产业技术研究院”产业创新平台为两翼,形成紧密的乡村振兴智库共同体。我校积极响应湖北省教育厅关于开展“百校联百县——高校服务乡村振兴科技支撑行动计划”项目的申报,围绕农业产业、种业资源、乡村教育等重点领域,以科技赋能乡村振兴为主线,以项目实施为抓手,服务对象为县级以下政府、企事业单位和乡村。截至2023年12月,我校组织教授、博士专家服务团精准对接了荆门市涉农企业70余家,开展了各类项目56项,组织科技人员和学生600余人次深入乡村一线,着力解决了乡村振兴中的技术、规划、策略、人才等问题,为乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴提供了科技支撑,作出了教育贡献。

三、地方高校服务乡村振兴战略取得的成效

(一)育人成效显著,学生综合素质与能力大幅提升

2020—2023年,我校生物工程学院育人成效显著:学生申报获批大学生科技创新训练计划项目共92项,其中国家级项目14项,省级项目28项,校级项目50项,学生发表论文共计20余篇,项目数量与质量均居全校前列;学生参加全国大学生生命科学创新创业大赛,获二等奖1项,三等奖8项;学生参加湖北省生物技能竞赛,获一等奖2项、二等奖3项;毕业生培养质量优秀,与培养目标一致;年均考研录取率23%,居全校第一,就业率在96%以上。我校成功获批中国科协“知行耕读”学风涵养工作室,耕读教育和特色实践活动凸显农科特色育人,被《中国教育报》《光明日报》《湖北日报》等主流媒体报道,为新农科建设提供了鲜活案例。

(二)促进教师发展,科研教研成果档次不断提升

聚焦教师能力培养,教师队伍建设成绩突出。我校生物工程学院教师获市级以上荣誉20余人次,博士学位教师占比65%,为全校最高。近3年,我校生物工程学院科研进账超过1600万元,教师承担国家自然科学基金5项、教育部新农科改革项目1项、省自然科学基金7项、市厅级等各类项目40余项,授权发明专利17项,发表高水平研究论文50余篇,新获批特色花卉生物育种湖北省工程研究中心。“乡村振兴背景下‘三结合三提升’农科人才培养模式创新与实践”获学校教学成果特等奖,该成果在校内推广应用,并被6所省内外高校采纳;项目组成员多次在校内外教学会议上介绍经验;中国农科院、江南大学、长江大学等科研院所来校交流调研,对研究的理论成果和实践应用给予了高度评价。

(三)学科专业建设成绩凸显,得到校内外认可

我校完成中央财政建设项目4个,建成省级一流课程3门。2019年食品科学与工程本科专业、生物化学与分子生物学教学团队、植物科学与技术教研室分别获批首批湖北省一流本科专业建设点、省级教学团队和优秀基层教学组织。尤其是以食品科学与工程为基础性主干学科,计算机科学与技术、农林经济管理、园艺学为支撑学科的“智慧农业与优势农产品加工”学科群获批湖北省“十四五”优势学科群,为学科专业高质量发展、服务乡村振兴战略奠定了良好的基础,有效促进了我校植物科学与技术、计算机科学与技术、机器人工程、物联网工程、电气工程等不同专业学科间的交叉融合。为进一步深化政校企产教融合,我校联合荆门市农业农村局、湖北国宝桥米有限公司、湖北金龙泉集团股份有限公司等组建了“农业振兴产业学院”。

(四)服务乡村振兴,实现有效示范和推广

我校围绕新农村建设和乡村产业振兴,与决策部门直接对接,已在国务院、省市决策咨询类刊物刊发研究报告60余篇,获湖北省市领导批示18篇,获湖北省调研成果奖三等奖1项、荆门市调研成果奖一等奖5项。我校入选湖北省博士服务团、省市科技特派员、科技副总、三区人才等50人次,深入农村基层和农业经营主体工作,开展协作创新、科技服务和成果转化。例如,张喜才博士在博士服务团挂职企业期间协助企业申报了湖北省科技厅揭榜制项目1项,转化专利2项,开发新品种2个,获省级通报表扬;方华舟教授针对娃娃菜有机种植中土壤氮素含量不足导致包心率不高的难题,协助钟祥市绿邦生态农业发展有限公司改进牛粪有机肥发酵工艺,为产业提质增效发挥了重要作用;黄少云博士积极开展了果蔬保鲜专利技术转化,协助湖北多美橙农业发展有限公司完成了5万吨脐橙采后数字化分选加工生产线的改造优化;易庆平教授团队服务荆门“一枝花产业”,开展了盆栽花卉叶片营养诊断与肥水精准调控的技术研究,解决了企业花卉栽培过程中营养失衡的问题,为企业增加的经济效益超过300万。

四、结语

高校在乡村振兴中应该更多发挥专业力量与资源整合作用,进一步激活校内的学术和专业资源,形成学校、产业和社会的合力,探索乡村振兴的新路径[5]。我校通过整合新农村发展研究院、“中国农谷”发展研究中心等多方资源,以农业振兴产业学院建设为抓手,创新“平台+基地+产业”产学研合作育人模式,打造湖北省乡村振兴战略实施推进的重点智库、荆门市农业产业振兴和农业品牌集聚的共用品牌,成为培育“学农、爱农、知农、为农”新农人的人才摇篮。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022年)》的通知[EB/OL].(2018-12-29)[2024-03-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/201901/t201⁃

90103_365858.html.

[2] 张素杰.新时代地方高校助力乡村振兴战略的着力点探析[J].北京农业职业学院学报,2019,33(2):69-73.

[3] 易庆平,朱德艳,施俏春,等.“中国农谷”背景下农科创新创业人才培养模式的创建与实践[J].大学教育,2020(8):147-149.

[4] 王劲松,张玉琴,易庆平,等.工程教育专业认证背景下食品类专业学生创新实践能力培养路径探索[J].农产品加工,2020(21):132-134.

[5] 吕杰.新农科建设背景下地方农业高校教育改革探索[J].高等农业教育,2019(2):3-8.

[责任编辑:雷 艳]