聚焦备战打仗型军校研究生培养模式的探索与实践

作者: 安涛 张腾 何宇廷

[摘 要]军队院校的航空宇航科学与技术学科承担着航空兵部队新质战斗力生成和高素质人才培养的重任,其中研究生的培养质量直接关系打赢能力。文章从课程内容设置、科学方向选择、学员学习动力、知识信息留存率等方面,深入分析了研究生培养过程中面临的主要问题;基于本专业在研究生培养中的实践经验,提出了三阶段阶梯式研究生多维能力提升方案,旨在通过培养兴趣、参与研究、带团攻关,全面提升研究生的科研能力、创新能力和组织沟通能力;此外,针对知识信息留存率问题,构建了基于“理论—实践—装备”闭环的费曼学习体系,实现课堂知识与战场实践的紧密结合,以期为培养备战打仗型高素质专业人才贡献力量。

[关键词]研究生培养;备战打仗;军队院校

[中图分类号]G643 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)14-0111-04

一、研究背景

航空宇航科学与技术的先进程度是衡量一个国家综合国力的重要指标,直接反映了其科学技术、国防建设和国民经济现代化水平[1]。航空宇航科学与技术学科的主要研究对象是军用飞机/发动机,在航空作战装备中发挥着最基础的平台作用。因此,航空宇航科学与技术学科的人才培养质量直接影响着航空兵部队技术军官的能力素质。面对当前备战打仗的严峻形势,本学科的研究生培养面临新的挑战,必须与时俱进,寻求新的突破。

研究生是国家科学技术发展的后备力量,也是军队专业化高素质人才队伍的骨干力量,其能力的培养尤其是创新能力的培养,对国家科技发展的质量与速度以及军队战斗力的提升具有深远影响[2]。国外的斯坦福大学、加利福尼亚理工学院以及麻省理工学院等在创新型人才培养方面取得了丰硕的教学与研究成果[3]。我国哈尔滨工业大学结合航空宇航科学与技术学科的定位、目标和特色,将课程与项目紧密结合,采用教学计划内和教学计划外两种途径,在本科生和研究生教育中实施基于项目的培养模式,通过基于项目的学习方法,探索了航空宇航科学与技术学科创新型人才培养的新模式[4]。华南理工大学基因组科学创新班基于研究性学习模式,以学生为中心,以能力培养为导向,将科研与教学相融合,有效提升了学生的科学探究能力和批判性思维能力,是培养拔尖创新人才的有效方式[5] 。厦门大学从学术氛围营造、多维能力培养及协同融合三个方面探索了新工科创新人才培养机制,提出了开放共享学术生态环境构建策略,以学生为中心的阶梯式个性化综合素质培养模式,取得了良好成效[6]。沈阳航空航天大学提出了研究生“赛学研”人才培养机制,鼓励研究生参与各类赛事,并将其与个人发展相结合,从而提升了研究生的科研能力和综合素质[7]。

目前,本学科紧密围绕空军装备发展,不断突出军事应用,强化“整机系统”和“机电融合”学科专业特色,已成为空军高层次人才培养、科学研究和服务部队的重要途径。然而,在新发展阶段,面对复杂严峻的国际形势,如何高效实施人才强军战略,快速适应部队发展需求,培养出真正具备实战能力、能打胜仗的新型人才,是当前学科研究生“赛学研”人才培养机制亟待解决的问题。

二、研究生培养中面临的主要问题

(一)课程内容理论性较强

当前,航空宇航科学与技术课程的内容偏理论,教学环节相对单一,导致学员的课堂参与度不高。研究生阶段的专业课程普遍理论性较强,且研究性突出,尤其是基础类课程,其理论难度较大,理解起来较为困难。军校学员来源广泛,包括本校本科毕业的学员及来自其他军队院校和各类地方大学的学员,他们在本科阶段所学的课程和培养方向可能存在显著差异。另外,军校和地方高校在教学体系上存在显著差异,这也可能导致学员在知识储备和能力表现上有所不同。随着课程的不断深入,学习内容与实践的结合不够紧密,学员对知识的理解和应用能力有限,进而影响了他们的学习兴趣,并呈现下降趋势。

(二)科学研究工作与人才培养的结合不紧

近年来,本学科紧密围绕部队实际需求,坚持“为战科研、为战育人”,科研方向不断向备战打仗聚焦,在航空装备作战完整性、战伤模拟等领域取得了良好的研究进展。但由于研究方向较新颖、研究成果尚未完全成熟,还未能有效地且大规模融入人才培养体系,导致对备战打仗人才培养的“贡献度”偏低。例如,部分学员将在未来部队工作中担负着重要的技术指挥职责,但他们对飞机“战伤是什么”和“战伤怎么修”等关键问题缺乏深入的了解。因此,迫切需要将科研服务教学的理念从“干完再培育”转变为“边干边培育”。

(三)学员自身积极主动性不够

当前学科建设与部队发展之间仍存在脱节现象。例如,部分研究生直接从本科毕业进入研究生阶段,缺乏部队生活与实践经验,对航空宇航科学与技术在部队的实际应用知之甚少。此外,他们对部队装备需求的了解也有限,难以准确把握部队对人才的具体要求。这导致部分学员在学习上缺乏方向感,自我驱动力不足,学习浮于表面,难以深入掌握专业知识。

(四)学员的知识信息留存率低

本学科融合了力学、控制科学、电子技术等多个领域。在培养过程中,由于多个领域知识的交叉灌输,往往具有细分的学科体系、精炼的课程设置、理想化的碎片知识输入的显著特点,导致学员难以将这些“碎片化”知识融入知识体系,导致知识信息留存率不高。此外,由于学员的理论知识基础薄弱,他们难以运用所学知识解决战训中的实际问题。这反映出“为战育人”理念贯彻不足,理论与实践衔接不够紧密,装备认知深度有待加强。

三、新型研究生培养体系的探索与实践

针对上述问题,本文提出了以聚焦备战打仗、服务部队为导向的研究生培养模式,该模式以学员能力素质提升为主线,以创新能力培养为核心,旨在培养高层次创新型专业人才。

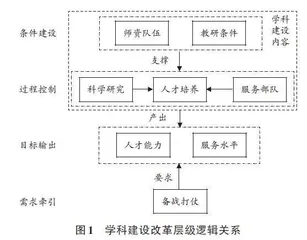

为聚焦新时代部队备战打仗,面向航空宇航科学与技术学科,本文以费曼学习法为理论依据,通过强化沉浸体验式教学,提升学员的知战、晓战、研战、练战能力,并以此为目标牵引,围绕人才培养、科学研究、服务部队开展学科建设改革的探索与实践,学科建设改革层级逻辑关系如图1所示。首先,以备战打仗实际需求为导向,深入分析人才培养的具体能力要求。其次,基于这些要求,从科学研究和服务部队两个主要方面出发,深入探索学员能力培养的具体策略。最后,为有力支撑人才培养体系,积极加强师资队伍建设,并持续优化教研环境。下文将主要从阶梯式研究生多维能力提升和学员知识信息留存率提升两个方面,介绍本学科在人才培养上的探索与实践。

(一)阶梯式研究生多维能力提升研究

由于战争形势瞬息万变且充满不确定性,工作中往往缺乏固定标准,这极大地考验了人的创造性能力。近年来,世界发生的几场局部战争都凸显了技术创新的重要性。为此,本学科提出了阶梯式三级培养体系,旨在通过研究生逐级深入参与科研实践活动,实现从参与者到领导者的角色转变,有效提升学员的能力和素质。

第一级:兴趣培养。学生可根据个人兴趣和综合能力加入研究团队,并在导师的指导下初步参与合适的学科建设项目。同时,鼓励学员积极参加各类学科竞赛,以此激发探索精神,增强团队合作意识,开阔视野,并自我审视不足。加强学员与国内外专家的交流与学习,旨在培养学员发现本学科前沿问题的能力,并学会运用所学知识解决实际问题。通过第一级的培养,学员将熟练掌握学科研究流程,提升科技创新能力,并初步具备自主解决问题的能力。

第二级:参与研究。完成第一级培养后,根据学员的科研兴趣和专业能力,导师引导其参与相对简单的课题研究。学员将独立承担部分任务,自主构思研究路径,设计实验方案,并在导师审核后独立开展研究工作。最终,学员将与团队成员共同撰写研究报告。通过第二级的培养,学员将具备独立研究、解决实际问题的能力,并展现出负责任、敢担当、团结协作的优良素质。

第三级:带团攻关。完成第二级培养后,学员已基本掌握航空宇航科学与技术学科的研究内容,并具备较强的专业能力。此时,他们可以参与专业核心课题研究,同时鼓励优秀学员申报校级或国家自然科学基金等科研项目。对于水平较高、学有余力的学员,将安排其作为子团队的核心,领导团队成员独立开展研究工作。通过本阶段的培养,学员将不仅具备独立开展研究的能力,而且大幅提升其组织领导及沟通协调能力,为未来部队工作奠定坚实基础。

(二)学员知识信息留存率提升研究

知识信息留存率是衡量学员学习效果的有效指标,教学的终极目标在于促进学员对知识的深入理解和实际应用。为此,军内外教学科研机构均致力于提升知识信息留存率,力求实现教学目标的最大化。在实战化教学背景下,军内院校尤为注重提升学员的知识信息留存率,以推动“学习—理解—应用”的良性循环发展。

本文解决问题的理论依据是费曼学习法,其基本原理如图2所示。统计数据表明,听讲、阅读、视听、演示等传统学习方式通常属于被动学习的范畴,其知识信息留存率相对较低,难以有效支撑学员高阶实践能力的发展。相反,讨论、实践、教授给他人等学习方式属于主动学习的范畴,它们能够显著提升知识信息留存率,并为后续学员高阶能力的锻炼和培养奠定坚实基础。因此,推动从被动学习向主动学习的转变,对于提升学员的知识信息留存率以及支撑备战打仗的高阶实践能力具有重要意义。

为了实现学员从被动学习向主动学习的转变,故大力推行沉浸体验式教学,构建院校与战场的桥梁,让学员沉浸在高度仿真的实战环境中学习,亲身体验备战打仗的全过程。

一是重构理论知识体系,强化学生的主体作用。教学过程大力推进“学习—复述—回顾—讲授”的实施流程,这对学员提出了更高的要求,旨在充分发挥他们学习的主动性,让他们能够自主搜集、消化并整理展示学科相关资料信息。课前,导师提出探索性问题;课中,鼓励学生分享展示,内容包括知识背景、发展现状及未来展望等,共同交流讨论,并由导师进行总结与指导;课后,依托具体项目,加强导师与学员的沟通,建立定期反馈指导机制,确保项目高效推进。

二是消除理实结合障碍,提升知识应用能力。前期对理论知识的主动学习虽能显著提升学员的知识信息留存率,但不一定就能将知识转化为实际应用能力。因此,教学过程中应注重理实结合设置实践课程。对于研究生学员,要注重实验实践能力的培养,充分利用学院丰富的实验设备资源。通过高年级学员的帮带和导师的定期指导,学员能够锻炼团队合作能力、实验方案设计能力、动手操作能力以及实验数据处理与分析能力。此外,鼓励学员运用理论知识解释实验现象,真正做到理论与实践相结合,从而培养解决实际问题和知识运用的综合能力。

三是突出装备引领作用,实现“为战育人”目标。在教学过程中,基于“理论—实践—装备”闭环的费曼学习体系,多维度构建实战化装备育人环境,建立完善的航空装备教学资源体系,如“型号库、战例库、故障库”与“思政案例”相结合的“三库一例”体系。同时,定期组织学员进行装备、战例、故障的分析,提升学员的装备认知能力、理解能力和运用能力。此外,成立故障讨论分析小组等学习团队,进一步激发学员的主动学习动力。通过装备学习的过程,学员不仅能够巩固理论知识,而且能提升实践能力。

四、结语

军队院校的航空宇航科学与技术学科肩负着培养航空兵部队新质战斗力和高素质人才的重任,研究生的培养质量直接关系到部队战斗力的提升。针对研究生培养中存在的问题,本文提出了以聚焦备战打仗、服务部队为导向的研究生培养模式,该模式以学员能力素质提升为主线,以创新能力培养为核心,旨在培养高层次创新型专业人才。通过提升阶梯式研究生多维能力和学员知识信息留存率等方式,研究生学员的能力素质得到了显著提升,并获得了部队的广泛好评。

新形势下必须以能打仗、打胜仗为根本标准,推动人才培养体系向质量效益型、科技密集型转变,深度优化研究生培养模式,聚焦备战打仗,提升学员知战、晓战、研战、备战能力,全面实施新时代人才强军战略,为实现建军一百年奋斗目标、加快人民军队建成世界一流军队提供人才支撑。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 安涛,何宇廷,王卓健. 军队院校航空宇航科学与技术学科的改革与发展[J]. 科技风,2022(8): 4-6.

[2] 张翔,黄启军,耿辉,等. 科技竞赛在航空宇航学科研究生创新能力培养中的作用研究[J]. 高等教育研究学报,2020,43(4): 107-110.

[3] 刘荣强,赵学增,陈咸兵. 美国航空宇航学科研究生培养模式初探[J]. 教育教学论坛,2012(1): 21-23.

[4] 王峰,曹喜斌,孙兆伟,等. 航空宇航学科创新型人才培养模式探索:以哈尔滨工业大学为例[J]. 大学教育,2019(10):146-149.

[5] 莫甲凤. 研究性学习在拔尖创新人才培养中的实现路径:以华南理工大学为例[J]. 高等工程教育研究,2018(3): 158-164.

[6] 邵桂芳,杨帆,王颖,等. 多维驱动下“三位一体”新工科创新型人才协同聚力培养[J]. 高教学刊,2024,10(1): 47-50.

[7] 莫春立,农智升,徐荣正,等. 高校赛学研人才培养模式的可持续性改进[J]. 山西青年,2023(10): 135-137.

[责任编辑:梁金凤]