基于知识迁移的统计类课程思政元素挖掘与教学融合研究

作者: 谭宏卫 曾茜 余孝军

[摘 要]课程思政教育是高等教育中不可或缺的环节之一,在专业课的课程思政教学中,思政元素是关键的教学要素之一。鉴于此,文章利用知识迁移学习策略来深入挖掘统计类专业课程思政元素及其教学融合策略。统计类专业课程的思政元素可归纳为三类——统计人文思政元素、统计理论思政元素和统计实验实践思政元素,这三类元素具有思政信息丰富、专业针对性强和覆盖面广的特点。此外,在教学中,可以从教学设计、教学过程两个方面来探究各类思政元素的融合方式。每一类思政元素的教学融合方式均有所不同,而正是这种差异性形成了统计类专业人才培养的“三全育人”格局。

[关键词]统计类专业课程;知识迁移;课程思政;教学融合

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)23-0094-05

一、研究背景

随着社会的发展,高等教育中的专业分工日益细化,各类课程的边界逐渐扩大,尤其是思想政治理论课程与专业课程相对独立的现象日益加剧,从而导致部分高校的人才培养体系缺乏系统性和融通性。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上明确提出,“其他各门课程都要守好一段渠,种好责任田,使各类课与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上又提出,“要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域”[2]。为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和精神,教育部于2020年5月发布了《高等学校课程思政建设指导纲要》[3]。由此,课程思政正式布局于高校课程建设中。

目前,课程思政建设已是高校课程建设的重点,同时也是高素质人才培养的重要环节。课程思政是一种育人理念,也是一种课程观,旨在形成全员、全过程、全方位育人大格局。据不完全统计,在高校中,80%的教师是专业教师,80%的课程是专业课程,学生80%的学习时间用于专业学习[4]。因此,专业课程是课程思政建设的主要载体,专业课课程思政的成功才是“三全育人”体系成功的关键。这正是本文研究的出发点和立足点。

课程思政的目的是立德树人,其主要以课堂教学为契机,将各类课程的思政元素有机地融入教学过程中,力求达到润物无声的育人效果。自课程思政建设实施以来,各类专业课程建设均将课程思政作为课程建设的重心,统计类专业课程也不例外。随着学科的发展,统计学已演变成一门横向学科,应用于数据科学、人工智能、信息学、医学等领域,因此,统计学既具有专业学科属性,又具有基础学科属性。在这样的背景下,统计类专业课程的课程思政尤为重要。和其他类课程一样,统计类专业课程的课程思政过程包括两个环节——挖掘思政元素和制定教学融入策略,以期达到“如春在花,如盐在水”的教学效果。对此,有学者从统计类专业课程建设的角度,讨论了课程思政实施的必要性[5-6];也有部分学者以概率论与数理统计[7]、多元统计分析[8]、国民经济统计学[9]、生物统计学[10]等课程为例,提出了一些课程思政元素点,并设计了相应的教学案例。

从知识迁移理论的角度来看,课程思政实质上是一种知识迁移学习行为,即从专业学习向思政学习迁移[11-12]。在专业学习中,掌握专业知识和专业技能是学习的核心目标,而课程思政的学习目标是培养学生正确的世界观、人生观和价值观。在实际教学过程中,将专业学习向思政学习进行隐性或显性的迁移,以期实现集价值塑造、知识传授和能力培养于一体的教学格局,正是课程思政的本质所在。鉴于此,本文从知识迁移的角度,对统计类专业课程思政元素进行深入挖掘,并有机地融入教学过程中。

二、统计类专业课程思政元素的分类及挖掘

从学科属性来看,统计学具有基础学科和应用学科属性,同时还兼具自然科学和人文科学特征,这使得统计类专业课程的思政元素较为丰富。譬如,统计推断中的假设检验所隐含的思政元素是去伪存真的思想,在多元统计分析课程中诸多多元分析方法所隐含的思政元素是客观世界的统计刻画,在抽样技术课程中的抽样原理要求学生具有求真务实的精神,在贝叶斯统计课程中的先验与后验分布所蕴含的是实践、认识、再实践到再认识的辩证唯物主义认知论,等等。统计类专业课程的思政元素丰富多样,观点不一,向学生传递的统计方面的精神也有所不同。尽管如此,根据学科特色,统计类专业课程的思政元素可大致分为三类:统计人文思政元素、统计理论思政元素和统计实验实践思政元素。

(一)统计人文思政元素

统计人文思政元素主要指从统计学家和统计文化的角度深入挖掘而来的思政元素。该类思政元素教学引入旨在溯源问脉、固本图新,传递统计学家的科研精神,培养学生的历史情怀和激发学生的科研兴趣。通过介绍统计学家的人文故事,将统计学家的求知精神和科研精神“映射”给学生,以提升学生的自我求知欲。统计文化本身就是一种天然的思政元素,这种文化主要包括两个部分:一是统计学的起源及演化历史,二是统计学的实践文化(如统计调查或普查)。前者侧重于培养学生的历史情怀,而后者注重于培养学生正确的价值观,如统计实践中的求真精神、团队精神、奉献精神等。因此,将统计人文思政元素引入课堂对统计类专业课程思政教育至关重要。

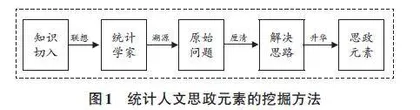

对于统计人文思政元素,教师常以课程知识点为切入点,联想到统计学家,再溯源到知识点所属的原始问题,厘清统计学家们解决该问题的思路和方法,再对统计学家的求知精神和思维过程进行升华,最终获得相应的思政元素。图1展示了这种思政元素的挖掘方法。譬如,在讲授生物统计学时,会联想到我国生物统计学的开创者汪厥明教授;在讲授基础概率论时,会联想到著名的华裔数学家钟开莱教授;在讲解[t]分布时,会联想到统计学家Gosset及其发现[t]分布的过程;在讲解极大似然估计时,会联想到19世纪英国著名统计学家Fisher;等等。在教学中,讲解统计学家的故事,不但可以作为课堂教学的“润滑剂”,而且可以向学生传递统计学家们的科研精神,从而达到融知识传授与价值塑造为一体的教学效果。此外,统计文化也可用类似的方法来挖掘有用的思政元素。将统计文化融入教学过程主要是为了培养学生的历史情怀以及求真精神,这有利于学生深入地了解该门课程,如融入统计学课程的发展历史、数理统计学课程的发展历史、多元统计分析课程的开创历史、抽样技术课程的实践过程、生物统计课程的应用过程等。这些内容蕴含着丰富的思政元素,并且在教学过程中,大部分思政元素都能隐性融入,从而达到润物无声的育人效果。

(二)统计理论思政元素

统计理论思政元素是指从统计定义、统计函数、统计定理等理论知识中提炼出的“有营养”的思政元素。该类元素是整个统计类专业课程思政元素的主要组成部分,同时也是最难以挖掘的一类思政元素。从统计学的发展历程来看,统计学是既源于生活又“反哺”生活的一门学科,因此,几乎所有的统计理论都有具体的统计含义,这为我们的思政教学提供了很多有价值的思政素材。对此,可从统计理论知识中提炼出相应的统计含义,然后将这种统计含义浓缩成一种统计思维,最后升华成“有营养”的思政元素。该类思政元素的挖掘过程如图2所示。从图2可看出,统计理论思政元素的挖掘步骤较少,但要挖掘出有价值的思政元素并非易事。提炼统计含义需要授课者对统计知识体系有深入的理解,而将这种含义浓缩成一种思维方式对授课者的哲学素养和教育观是一种挑战。因此,该类思政元素的提炼过程对授课者的统计素养有较高的要求。

譬如,正态分布所体现的统计含义是服从正态分布的随机变量虽取值于整个实数域,但大部分值集中于长度为6(对称于均值[±]3的范围)的区间中,且数据之间具有严格的对称性,其密度函数图像呈钟形,这体现了数据之间分散而集中的特性。进一步地,授课者可将这种含义浓缩成一种思维方式,看待问题要有全局观(相当于正态随机变量取值全域),处理问题要有主次之分(主要部分集中在长度为6的区间中)。在贝叶斯分析中,先验信息加入贝叶斯公式中形成了后验信息,再进行统计推断,这个过程所体现的是知因循果、由果求因的统计含义,这是“实践—认识—再实践—再认识”的思维方式。在方差公式中,方差所体现的统计含义是数据的离散程度或波动性,反映的是万变不离其宗的统计思维。类似的例子在统计类专业课程中比比皆是,挖掘此类思政元素有助于统计类专业课程的课程思政教学完成质的提升。

(三)统计实验实践思政元素

统计实验实践思政元素,主要是指统计实验实践教学中所蕴含的思政元素。从本质上讲,统计实验实践教学本身就具有思政属性,如在实验教学中,培养学生的操作能力、团队协作能力和创新能力;在实践教学中,培养学生的求真务实精神。因此,不同于前两类思政元素,该类思政元素的呈现方式比较直接,并多以隐性形式呈现于课堂。针对该类思政元素,可先从解决简单的统计问题入手,培养学生解决问题的能力;然后,将这种能力迁移到现实问题的处理中;最后,将这个过程升华成更高阶的思政元素。图3是该类思政元素的挖掘方法。与知识迁移型的挖掘方法(见图1和图2)不同的是,图3的方法主要基于能力迁移的挖掘思路。譬如,在多元统计分析课程的实验中,首先利用人工数据集来培养学生的实操能力,然后再以此为基础来解决一些实际问题,如省域金融发展水平评价分析,该过程需要收集、整理、分析数据,可以团队形式来开展实验教学。可以看出,这个过程可培养学生的操作能力、团队协作能力、创新精神和探索精神。

上述三类思政元素几乎覆盖了所有统计类课程的思政元素,其挖掘思路源于知识迁移行为,即从统计类专业课程教学迁移到思政教学(统计人文、统计理论、统计实验实践)。归根结底,这些元素只是课程思政教学的素材,而将这些思政素材有机地融入统计类专业课程教学过程中,才是课程思政教学成功的关键。

三、统计类专业课程思政元素的教学融合

从思政元素的挖掘情况看,统计类专业课程的思政元素较为丰富,而如何将这些思政元素融入实际教学,是课程思政教学的关键。思政元素与教学融合的方式主要有隐性融合和显性融合两种,在实际的教学环节中主要从以下两个方面来实施具体教学:一是教学设计,二是教学实施过程。下面,本文将从这两个方面来阐述统计类专业课程思政教学融合方法。

(一)教学设计

教学设计是上好一堂课的关键,其核心是教学方法的设计,而思政元素是重要的设计元素。对此,本文仅从教学方法上来探讨统计类专业课程的课程思政教学设计。在统计类专业课程的教学中,虽然每堂课的教学方法有所区别,但是这些教学方法大致是围绕知识目标、能力目标和思政目标这三个维度来设计的。知识目标,重在培养学生的统计素养,一般使用启发式教学方法;能力目标,重在培养学生的思维和实操能力,一般使用演绎式及案例探究式教学方法;思政目标,重在价值塑造,常使用迁移式教学方法。必须强调的是,任何一种教学方法并不存在固定的教学模式,需要根据实际教学场景灵活使用。

根据思政元素类型的不同,关于思政元素的教学设计也有所不同,如有的思政元素是人文故事,还有的思政元素可能是一种方法论或哲学观。因此,思政元素的教学设计要有针对性,使之产生最大的育人效果。譬如,在多元统计分析课程中,对于主成分分析思想的教学,教师可以融合多种思政元素进行教学。课前,先通过四张图片(PPT展示)来介绍主成分分析的主要应用(综合评价、异常检测、图像压缩、人脸识别),旨在让学生明白本节课的重要性以及主成分分析的应用场景,其中图像压缩图片采用“祝融号”从火星传回地球的图片,人脸识别采用疫情防控期间的人脸识别图片,很明显,此处蕴含的思政元素就在两张图片中,这是一种隐性教学设计。接着,讲解主成分分析的背景,从专业知识的溯源过程,传递统计学家的人文情怀以及科研精神;进入主成分分析的思想讲解环节,通过一个简单的二维例子,采用启发式、探究式和讨论式教学,引出主成分分析的思想;最后从专业知识的角度,归纳主成分分析的思想,引出主成分分析思想的哲学观(抓住主要矛盾,简化问题解决方案),这是一种显性教学设计。

(二)教学过程

教学过程是将课程思政信息传递给学生的重要过程,该过程直接关系到课程思政元素的融合效果。根据教学设计,专业课程思政教学具有一定的针对性和目的性,而思政元素的教学呈现方式具有多样化的特点,如一些统计人文思政元素可能用一个简短的故事来呈现其中的思政信息,也有可能使用一张图片来展示相应的思政信息;一些统计理论思政元素可能升华成普适性的方法论或唯物辩证思想,需要讲解其中的哲学含义;等等。虽然教学设计为课程思政教学过程提供了一个具有可操作性的方案,但这并不能表明课程思政的教学效果较好,因为课程思政元素的融入效果与教师的课堂驾驭能力息息相关。在此,本文不讨论教师的课堂驾驭能力对思政元素融入效果的影响,仅从教学设计所对应的教学过程的角度,来探究如何将思政元素高效地融合于教学过程,从而达到课前预定的育人目的。