大学计算机基础课程思政元素多维度融合路径的探讨与实践

作者: 申静 姚军财

[摘 要]为更好地探讨高校信息类通识课程思政元素融入的问题,文章以大学计算机基础课程为例,从课程思政融入可行性分析,到全面深入挖掘教学模块中所隐含的思政元素,再到思政元素多维度融合路径的探讨,系统地阐述了“课内外全方位一核心”的课程思政建设方案和实施举措,以期递进式让学生的心灵和时代的召唤同频共振,引导其树立正确的“三观”,从而达到高校立德树人的根本目的。

[关键词]课程思政;大学计算机基础;高校;思政案例;多维度;融合

[中图分类号]G640,G641 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)23-0099-04

在高校信息类通识课程中,大学计算机基础作为很多信息课的先行课,重在培养学生的信息素养和综合能力,是新时代高等教育中重要的一环。

本文以大学计算机基础课程为例,通过深度挖掘章节知识点中隐含的思政元素,探讨课程思政的具体实施路径和方法,全面地将课程思政教育过程和学生的成长过程相融合,于无形之中提升学生的自我价值感,引导学生树立正确的“三观”。

一、大学计算机基础课程思政融入可行性分析

(一)课程地位重要,涵盖面广

大学计算机基础是普通高校非计算机专业的一门重要的信息类通识课程[1-2],是高等教育不可或缺的组成部分,旨在全面系统地传授计算机相关知识和技术,锻炼学生的信息技术实践应用能力。该课程作为高校的信息类公共基础课,涵盖面广,覆盖了绝大多数大一新生,其独特的优势为课程思政的开展提供了可行性。

(二)课程知识点多,模块性强

大学计算机基础课程概念多,基础知识内容丰富,便于找到思政教育的切入点;其知识内容有较强的模块性,便于多方面挖掘思政元素;其较强的应用性和动手能力的要求,有利于把理论学习和实际应用相结合,便于在不同的环节融入适当的思政元素。

(三)学生特点和现状

作为通识教育的公共基础必修课,大学计算机基础课程大多在大一上学期开设,教学对象覆盖了大部分理工科专业大一新生。大一新生充满活力,喜欢探索新事物,勇于挑战,能够勤奋学习和积极实践。同时,对于中学时期相对简单的成长和生活经历来说,大学阶段是大学生思想和人格逐渐成熟、世界观形成的关键时期,此时进行思政教育可以达到事半功倍的效果[3]。

(四)授课情况

在传统的教学过程中,大学计算机基础课程侧重于基础理论知识的讲解和操作技能的练习,思政元素融入得较少或者融入得较为生硬,难以引起学生的心理共鸣。同时,传统教材较少涉及思政内容,教师难以将思政元素同授课内容进行巧妙的衔接,以致弱化了课程思政的重要作用[4-5]。针对以上情况,教师应深度挖掘大学计算机基础课程中所蕴含的思政元素,尝试不同的教学模式,并将思政教育充分融入大学计算机基础课程教学中。

二、课程思政元素的挖掘

大学计算机基础课程涵盖了计算机的发展史和计算思维、计算机软硬件、操作系统、计算机网络、数据思维、算法和程序设计以及与时俱进的新兴技术等相关知识。一方面,在引导学生学习计算机基础知识的同时,培养他们分析问题和解决问题的能力,有助于学生对后续专业课进行学习,并能将计算机技能与专业技能相结合,提升学生运用知识的综合能力和创新能力。另一方面,更好地提高学生的职业素养,培养学生高尚的道德情操。比如,引导学生从“我国计算机的发展史”章节中感受中华优秀传统文化、传承“银河精神”,牢记使命、不懈探索,加强革命文化和社会主义先进文化教育,激发他们的学习动力和热情。

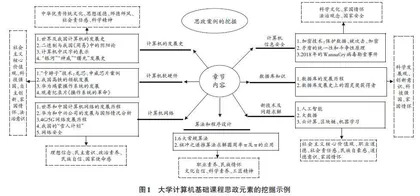

基于以上分析,结合大学计算机基础课程的特点、南京工程学院课程思政示范专业建设指标体系及总体建设目标,本文深挖和提炼了大学计算机基础课程蕴含的思政元素,具体见图1。

由图1可知,在每个不同的知识模块,都有不同的思政元素,这就需要教师在授课环节准确地把握引入思政元素的时机。如在讲到“算法和程序设计”这一章节时,引入我国古代科学家祖冲之运用先贤刘徽的方法把圆周率精确到小数点以后的第七位数,比欧洲早了约一千年的故事。这样的教学让学生感受到灿烂的中华文化,从而激发其民族情怀、增强其文化自信、提升其社会责任感、培养其科学探索精神,达到润物无声地启迪学生心灵的思政教育效果。

三、思政元素多维度融合路径的探讨

本节主要从课内、课外两个角度入手,围绕师资队伍建设、教学大纲完善、教材更新、课堂教学模式创新、实践开展、课程考核、心灵启迪等方面对思政元素的融合路径进行探讨,以达到全面提升学生综合素养的核心目标。

课堂教学是学生素质养成和能力培养的重要途径,从课程的规划到课程的建设和实施,整个过程都要体现课程思政建设。从教学大纲的制定到教材建设,从授课环节的设置到授课过程的把握,从课堂教学模式的创新到学习效果的评估,都需要将课程思政贯穿其中[6]。大学计算机基础课程思政元素融入的整体方案如图2所示。

(一)师资队伍思政素养的提升

作为学生知识学习、思想提升的引路人,教师的政治态度、专业水平、人文修养在其与学生的交流互动中都会给学生带来无形的影响[7]。因此,教师首先要提高自身的道德修养,才能在言传身教之中给予学生启迪、赋能学生成长。若想在提高学生成绩的同时,提升学生的道德素养和职业操守,教师就需要有将授课内容和思政教育充分结合的能力,需要深入挖掘课程隐藏的思政元素,从而达到思政育人的目的。

例如在讲解处理器知识时,教师可以“美国断供华为芯片”为例,说明我国正在破解“卡脖子”技术难题,以视频、数据解说和图片分享等形式,将培育和践行社会主义核心价值观贯穿始终,阐述科技强国、自主创新的重要性;激励学生从自身做起,立志为祖国的强大和中华民族的复兴而不畏艰难、勇于探索;强化思政教育在学生成长过程中的重要作用,让学生个人的发展和抱负与国家、社会的发展同向同行,进而实现立德树人的培养目标。

(二)教学大纲和教材的建设

课程教学大纲是教学的依据,如何将课程思政更好地引入其中是课程改革的要求,也是新时代教材建设的依据。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“教材建设是育人育才的重要依托。建设什么样的教材体系,核心教材传授什么内容、倡导什么价值,体现国家意志,是国家事权。”[8]由此可见,教材建设不仅事关知识的沿袭和传承,更事关思想的导向和引领,如何在教材建设中贯穿思政教育是高校落实立德树人的重要环节。

在教材内容更新方面,以课程知识模块为主线,以图片、文字、二维码链接视频或延伸阅读等多种信息化形式,将思政案例灵活地穿插在教材内容中,使静态的教材动态化、生动化,可以提升学生的学习兴趣,激发其求知欲。如针对“计算机信息技术安全”章节,可通过对扫描教材中嵌入的二维码获取加密技术的讲解,让学生看到事物的矛盾统一性:加密既可以保护数据,又可能成为攻击者入侵和勒索的工具。这让学生认识到计算机网络安全的重要性,从而树立数据安全、军事安全、国家安全的发展安全观,并为学生的自主学习铺设了有效的思政教育之路,在潜移默化中帮助学生树立正确的价值观念,提高思政教育质量。

(三)教学模式的创新与实践

思政元素的融入同样需要教学模式的创新。教师要打破传统“满堂灌”的教学模式,让学生做课堂的主人。具体可以采用翻转课堂、云课堂[9]等形式进行授课,培养学生的自学能力和进取精神。

实践环节是夯实学生的大学计算机基础课程理论知识基础、提升其动手实践能力必不可少的环节。综合实训、分组实践、模块实践主要锻炼学生的动手能力和团队精神;上机实验在培养学生动手能力的同时,锻炼学生对实际问题的分析和解决能力,帮助他们磨炼心性、克服畏难心理、提升操作技能;各种竞赛主要培养学生的竞技能力和创新精神,提升学生自我价值感、荣誉感和获得感。以上各实践过程均表明,学生在不同环节的练习中都能受到心灵的启迪和思想价值的赋能,于无形中达到了思政教育的目的。具体如图3所示。

(四)课程考核模式改革

大学计算机基础课程考核是评估学习成效、检查思政教育是否落到实处的重要途径。本课程依托“课内外全方位一核心”的教学思路,以传授知识和塑造学生道德品质为主要目的,采取过程性考核和期末考核相结合的综合性考核模式,具体实施如下。

过程性考核主要包含课前预习、平时表现(出勤率、课堂抬头率、课堂提问参与度)、随堂检测(随机课堂提问、自主回答、学号滚动式提问、小组讨论、阶段性练习)、课后作业、超星平台任务点完成情况、音视频观看比例、实践操作等方面。过程性考核关注学生的心灵成长和个体发展差异,加强学生课内、外自主学习评价,能切实评估学生的道德品质塑造效果,起到价值引领的作用。

期末考核依托万维的考试平台,采取考前签到、随机抽题的机考方式,不仅对所学知识进行考核,还对学生心态和诚信情况、考风考纪等进行考核。题库中的部分试题内容围绕思政元素制定,比如有关汉字录入的试题可以涉及革命英雄事迹,考查学生操作能力的同时,使其自然地接受思想的洗礼,从而达到思政育人的目的。

经过实践,学生的出勤率、课堂抬头率、课堂参与度以及作业的完成质量在教学融入思政元素后都有了明显的提高,同时班级考核的平均成绩和达优率较往年也有了一定幅度的提升,由此可见思政教育对学生自我价值感的提升起到了较好的促进作用,表明本文所提出的思政元素融入方案具有可行性和有效性。

四、结语

本文从思政案例融入的可行性到思政元素的挖掘以及多维度融合路径的探讨,阐述了“课内外全方位一核心”的课程思政建设方案和实施举措,实践证明了方案具有可行性和有效性。但思政育人需要持续地探索和研究,要让学生切身感受到思政教育的力量,不仅需要教师自身有过硬的政治素养,更需要多种教学模式的融合以及教学环节和教学过程的创新与实践,这样才能更好地实现“课内外全方位一核心”思政教育,保障课程思政教学的效果和质量,才能让学生在学习计算机理论知识和技能的同时树立正确的“三观”,培养其勇于拼搏和探索的科学精神,维护国家安全和主权的法治精神,勇攀科学高峰、客观科技强国的进取精神,进而落实立德树人根本任务。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 胡珂立,黄龙军,冯晟,等.程序设计类课程思政资源池构建及教学实施方法探索[J].计算机教育,2023(5):81-85.

[2] 吕海燕,周立军,赵媛,等.以培养面向未来能力为主导的大学计算机基础教学改革与实践[J].大学教育,2023(15):43-46.

[3] 刘宣江,牛凤燕,梁振英.课程思政融入通识课程理论分析与实践探索[J].山东理工大学学报(社会科学版),2022,38(6):96-101.

[4] 宗怡.“课程思政”语境下高校通识课程体系建设的思考[J].北京教育(高教),2021(10):64-66.

[5] 高谨.新时代环境下计算机公共基础课程思政建设的研究和实践[J].电脑知识与技术,2019,15(16):142-144.

[6] 朱帅.通识课程融入课程思政的探索与实践[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2022(2):90-93.

[7] 顾晓英.教师是做好高校课程思政教学改革的关键[J].中国高等教育,2020(6):19-21.

[8] 习近平.习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话[N].人民日报,2016-12-09(1).

[9] 姚湛春,方大良,高燕.雨课堂环境下大学计算机基础智慧课堂构建探索[J].中国教育技术装备,2023(13):50-53.

[责任编辑:钟 岚]