体育课程一体化背景下幼小体育衔接的学理依据及推进策略

作者: 陈少青 高晓峰

摘 要:一体化是新时代学校体育课程与教学改革的总体方向,而幼小衔接是幼儿园领域教学向小学学科教学转换的特殊阶段,在课程一体化背景下探索幼小体育衔接问题有利于推进两个学段的准备、过渡与适应,减缓体育学习的坡度。通过梳理幼小衔接历史,分析当前存在的问题,同时借鉴国外经验,阐述一体化推进幼小体育衔接的学理依据,提出一体化的推进策略,包括课程目标一体化体现总目标的统一性与分目标的阶段性;课程内容一体化突出动作发展的序列性与技能的递进性;师训与教研一体化促使教师探究多学段儿童的教学策略;学习生活时空一体化打造幼儿环境变化的衔接工作;评估体系一体化保障幼小体育衔接质量。

关 键 词:学校体育;课程一体化;幼小衔接

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)04-0120-08

The theoretical basis and promotion strategy on physical education transition from kindergarten to primary school under the background of

physical education curriculum integration

CHEN Shaoqing1,GAO Xiaofeng2

(1. Department of Physical Education,Capital Normal University,Beijing 100048,China;2.Physical Health and Art Education Research Center,China National Academy of Educational Sciences,Beijing 100088,China)

Abstract: The integration is the overall direction of school physical education curriculum and teaching reform in the new era, and transition between kindergarten and primary school is a special stage from area teaching to subject teaching conversion of primary school. In the context of curriculum integration, exploring the transition in physical education between them is helpful for promoting the preparation, transformation and adaptation for the two studying stages, and slowing down the slope of physical education learning. Through sorting out the history of transition between kindergarten and primary school, analyzing the existing problems at present, and also drawing lessons from foreign experiences, this paper expounds the theoretical basis of promoting the integration on transition in physical education from kindergarten to primary school, and also puts forward the promotion strategies for the integration, which includes the integration of curriculum goals reflecting the unity for the overall goal and the stages for sub-goals; curriculum content integration highlighting the sequence of movement development and the progression of skills; the integration of teacher training and research prompting teachers to explore the teaching strategies for multiple-stages children; the integration of learning, life, time, and space creating integration work for children's environmental change; and the evaluation system integration also guaranteeing the transition quality for this.

Keywords: school physical education;curriculum integration;transition from kindergarten to primary school

一体化体育课程内容体系的建构是从幼儿到大学各学段内容的合理分布[1],大中小(幼)体育课程一体化内涵包括纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合[2],其中纵向衔接是一体化的核心所在,强调上下学段及年级在课程目标、内容、实施和评价等方面体现连续性和进阶性,旨在解决各学段课程的上下不贯通、不协调、不合理等问题。幼小体育衔接是为实现幼儿园教育向小学教育平稳过渡的重要举措,在此阶段开展融合幼儿园领域教学和小学学科教学的体育活动,可以为儿童身体机能、动作、社会性、意志品质等的发展奠定良好的基础[3]。在基础教育深化课程改革、推进一体化课程建设的进程中,贯通幼小体育课程、改进师训实操策略,对于幼小体育高质量发展和“完整儿童”的培养都有着深远意义。基于这样的考虑,教育行政管理部门与教育研究领域对该问题都较为关注。

我国在体育课程一体化方面的研究已有不少成果,而且多集中于运动项目、技能学习的整体性,或学、练、赛、评的统一性,但对不同学段的一体化设计和过渡衔接的理论依据挖掘不足,在实施策略方面也缺少创新性与针对性。为推进体育课程一体化,2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》中强调“学校体育课程要注重大中小幼相衔接”[4]。以“两办”文件为依据,2021年教育部印发的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》(以下简称《衔接指导意见》)中从整个教育层面强调,要关注学生发展的连续性与整体性,帮助儿童做好身心全面准备和适应性[5]。除了准备与适应,也有学者将幼小衔接的重要性指向儿童终身发展,认为科学有序的幼小衔接可为儿童后续学习和终身发展奠定基础[6]。

在上述背景下,《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)更为具体地提出加强学段衔接,水平一课程应“注重活动化、游戏化、生活化的学习设计”[7]。为全面贯彻国家教育方针,落实《新课标》的相关精神,围绕学生核心素养的发展,深化一体化体育课程改革。在诸多学者研究中、政策加持下,幼小体育衔接问题依然突出存在,成为制约学校体育高质量发展的突出问题。为此,针对幼小衔接需要系统回顾历史,开展国际比较,摸清堵点、难点、淤点等关键问题,探寻适合我国现实国情的幼小体育课程衔接学理依据及推进策略。

1 幼小衔接的历史回顾与梳理

近代教育意义上我国的幼儿教育出现在清朝末年,1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》中规定“蒙养院”的教育对象为3岁以上至7岁儿童,蒙养院即后来的幼儿园。但关注幼小衔接问题,则是在民国时期。陶行知[8]高度重视幼小阶段的基础地位,“小学教育是建国之根本,幼稚教育尤为根本之根本”。他还将“健康的体魄”作为生活教育的第一目标。陈鹤琴[9-10]主张幼小教师要互相了解,“为沟通幼稚园和小学,小学和幼稚园要联合起来,成为一个系统”,提出7条具体的幼小衔接建议,包括入学标准、课程衔接,游戏化教学等。他们都强调解放儿童的天性,注重儿童的全面发展,这些理论对后来的幼小衔接实践产生深远影响。

1922年南京国民政府颁布《学校系统改革案》提出幼稚园名称,教育对象为6岁以下儿童[11]。当时的幼稚园在行政与管理上依附于小学,很多幼儿园和小学同在一个院内,幼儿园毕业进入小学仍在原来的校园,师资也有共享共用。放在“一个院内”或许是受当时条件所限,但无形中为幼儿与小学生的交往创造条件,方便了教师对幼小阶段儿童的多维度观察,这潜移默化地促进师生关系的和谐,极大减少新生环境适应问题,这对今日幼小衔接问题的改善、儿童学习环境的一体化方面,具有启发意义。

制度上开始重视幼小衔接工作则是在新中国成立后,体现为国家政策层面对幼小衔接的单向责任主体的规定上。20世纪80年代中期以前,责任主体归口为幼儿园,即由下向上的衔接。如1952年教育部颁布的《幼儿园暂行规程(草案)》规定,幼儿园应“使他们的身心在入小学前获得健全的发育”。1981年《幼儿园教育纲要(试行草案)》将衔接工作细化为“为入小学打好基础”,出现学前班后,1986年国家教委颁布的《关于进一步办好幼儿学前班的意见》要求学前班应“使幼儿在入学前接受良好教育”[12]。

真正认识到幼小衔接不是幼儿园单方面向小学的迎合,而是由幼儿园和小学双向责任主体协同实现,则是在2000年之后,这突破了幼儿园仅为小学“预备期”的传统观念[13]。2008年上海市教委颁发的《幼儿园幼小衔接活动的指导意见》(以下简称《意见》)规范了幼儿园作为实施幼小衔接的主体,并要求小学开展“学习准备期”综合活动,双向责任观念的确立奠定我国幼小衔接实施主体的基本面貌,但该《意见》的关注点局限于幼儿园大班下学期的衔接教育活动。2016年教育部制定的《幼儿园工作规程》中首次明确规定幼儿园和小学应密切联系,互相配合[14]。之后教育部印发的《衔接指导意见》更加明确指出,坚持“双向衔接、系统推进”,为我国幼小衔接的有序推进指明方向,可谓此后一段时期我国幼小衔接、教学研究与实践实操的重点课题。为此,首先应清晰当前幼小体育课程、教学衔接中存在哪些重要问题。

2 一体化背景下幼小体育衔接存在的主要问题

2.1 两个学段的课程体系差异导致幼小衔接断裂

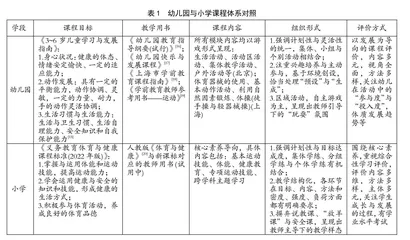

一体化的核心是课程的纵向衔接,在目标、内容、实施、评价等方面循序渐进地过渡,体现体系的完整性。然而,目前的幼小体育课程设置、通用的教学用书、以及实践的体育活动中,存在衔接断裂的情况,儿童在不同年龄段所应达到的成熟度难以找到对应的标准与内容,由此带来很多操作层面的障碍。对此,通过将2个学段的课程目标、课程内容、教学用书、组织形式、评价方式逐一对比可一目了然(见表1)。

如表1所示,幼儿园现有的课程目标、内容体系、教学组织与小学对接坡度大,其中幼儿园的内容全部由游戏构成,如基本动作走、跑、跳,对应游戏内容为找宝贝、捉迷藏、小羊送菜等,要求幼儿能感知运动方向,愿意和同伴一起玩,注意安全等,至于走的姿势、路径、速度,跑的身体前倾、手臂摆动、膝盖弯曲等技能要点没有涉及,跳的各种方式,单脚跳、双脚跳、马步跳、垫步跳、跨步跳等都不在内容范围,但如果对比同年龄段国外的幼儿,会发现幼儿已经具备这些动作的能力,只是未纳入课程体系中。如果幼儿在进入小学前未做相关运动准备,动作模式未建立,则小学水平一的位移技能模块将不得不回头补课,如很多幼儿到了小学进行跳绳练习时,技能还处在“零起点”,大大增加小学体育教师的工作负担。