适应性专长视角下乡村体育教师专业发展的内在逻辑与路径重构

作者: 王德政 岑艺璇

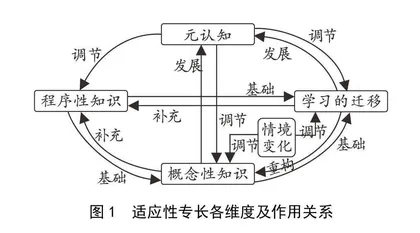

摘 要:基于适应性专长理论视角对乡村体育教师专业发展的内在逻辑进行分析,据此提出专业发展路径。研究认为,乡村体育教师应基于巩固程序性知识、理解概念性知识、学习迁移和发展元认知4个维度提升自身适应性专长水平,同时增强岗位吸引力、优化职后培训过程;凸显教师专业地位,强化职业信念培养;发挥情境价值,探索课题制实践模式;提升个体反思水平,鼓励集体反思行为。

关 键 词:学校体育;适应性专长;乡村体育教师;教师专业发展;高质量发展

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)04-0135-08

The internal logic and path reconstruction for rural physical education teachers' professional development from the perspective of adaptive expertise

WANG Dezheng,CEN Yixuan

(School of Physical Education,Northeast Normal University,Changchun 130022,China)

Abstract: Based on the theoretical perspective of adaptive expertise, this paper analyzes the internal logic of rural physical education teachers' professional development, and then puts forward the professional development path. It is concluded that rural physical education teachers should improve their adaptive expertise themselves based on the four dimensions of consolidating procedural knowledge, understanding conceptual knowledge, learning transfer and developing meta-cognition, and also proposing the following development paths, such as enhancing the job-position attraction, and optimizing the post-service training process; highlighting the professional status of teachers, and strengthening the cultivation of professional belief; giving full play to the situational value, and exploring the practical mode of the project system; improving the level of individual reflection, and encouraging the collective reflection behavior.

Keywords: school physical education;adaptive expertise;rural physical education teacher;teacher profession development;high-quality development

2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加强乡村教师队伍建设,提高乡村教师素质能力”[1]。教师专业发展是乡村教师素质能力提高的重要途径,是推动我国教育高质量发展的有效举措,亦是全面建设社会主义现代化国家的关键环节。党的二十大报告指出要“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平”。教育高质量发展意指教育体系更高质量、更加公平、更有效率、更可持续、更为安全、更为协调、更为完备的发展,以更好满足人民对优质教育的新需求[2]。在贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念背景下,以乡村教师专业发展践行教育高质量发展内涵,助力教育高质量发展体系建设更具现实意义。在以乡村振兴为重要推手的中国式现代化进程中,教育改革常态化、乡村情境繁复化特征显著,对乡村体育教师适应复杂教学需求和现实问题的专业能力提出更高要求,过去以运动技能、教学能力等提高为导向的单一情境专业发展路径难以满足当前乡村体育教师跨情境的适应性需求,阻滞乡村体育教育的高质量发展。因此,应审视乡村体育教师的现实需求,以乡村体育教师专业发展路径创新回应实际问题,助力教育高质量发展。在此背景下,以乡村体育教师专业发展为研究对象,引入学习科学领域的适应性专长理论,分析当前乡村体育教师的专业发展困境及可行机制,以期为构建教育高质量发展体系提供一些有益启示。

1 乡村体育教师专业发展的价值

1.1 资源空间错配下劳动力有效供给的需要

资源空间错配是指不同区域资源禀赋差异显著,行政因素限制要素的自由流动,流动成本偏高,资源无法流向优势区位,导致地区之间存在资源分配不均[3]。随着我国城镇化进程加快,农村人口逐年减少。根据《中国统计年鉴》(2021年)相关数据可知,1987—2020年我国农村人口从81 626万人下降到50 992万人,农村地区义务教育阶段学龄人口也出现下降趋势,在相关教育政策侧重留住乡村教师的倾向下[4],无形中增加乡村教师进城的机会成本,出现城市学龄人口增加教师资源紧张、乡村学龄人口减少教师资源富余的资源空间错配现象。当前乡村教师队伍存在整体超编和结构性缺编现象,资源空间错配下乡村教师队伍整体超编,新老师“进不来”的同时体育教师编制也被其他学科教师挤占,加剧乡村体育教师的结构性缺编现象。乡村学校撤并、教师超编和结构性缺编等综合因素加重现有体育教师年龄偏大、中部塌陷、教非所学等不良现状,限制乡村体育教育水平的提升。因此,应在有限的乡村体育教师劳动力资源下,以教师专业发展为导向引领其专业素质的提升,保障劳动力的有效性,精准强化乡村体育教育发展要素,走出新时期乡村体育教师劳动力有效供给之路。

1.2 体育强国建设背景下城乡学校体育均衡发展的需要

国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》指出到2035年青少年体育服务体系更加健全,身体素养显著提升,健康状况明显改善[5],明确学校体育发展于体育强国建设的重要意义。2022年党的二十大报告提出“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化,优化区域教育资源配置”,相关政策、文件的出台表明体育强国建设不再是举国体制下通过“赶超战略”国际赛场拿牌的“精英式”发展模式,而是形成以科学发展观为基础的体育事业全区域、全要素、全周期均衡、一体化发展的全面布局。在此背景下,依托城市、聚焦乡村,集优势资源共促乡村学校体育特色发展能够有效助力城乡学校体育均衡发展。教师作为乡村学校体育中的关键一环,其专业发展过程在以培训、学习、流动等手段链接城市优势资源的同时,仍可充分发挥其主体性有效利用乡村资源提升教师教学水平,弥补地理、环境、设施等教学要素的不足,规避“乡村照搬城市”的发展模式。以乡村体育教师专业发展这一动态过程整合城市、乡村优势体育资源,走出具备乡村特色的城乡学校体育均衡发展之路,为实现我国体育强国建设这一战略目标提供有力支撑。

1.3 新课程改革背景下教师教学优化的需要

教师专业发展的落脚点是学生学习能力的提高,因此应紧密结合教学这一双向互动过程。课程有引领教师教学的作用,伴随着课程改革的持续推进与深化,2014年我国把培育学生核心素养作为基础教育课程改革新的目标追求,同时教育部基础教育课程教材发展中心研发“深度学习”教学改进项目作为核心素养培育的实现路径[6]。课程改革背景下以学生核心素养培育为导向的“深度学习”项目强调参与式学习,注重知识理解、迁移与创造性解决问题,对教师教学提出新的要求。乡村体育教师作为立足乡村现实情境与学生、社会实际需求培养人才的专业技术人员,应以体育学科核心素养培育为导向,把握教师、学生、课程3大教学核心要素,通过自身持续性的专业发展以专业情意、专业理念引领教学优化过程;以专业知识、专业能力支撑教学优化过程。通过乡村体育教师的教学优化过程打破制度惯性和路径依赖,从而高质、高效地完成学校体育教育目标。

2 适应性专长视角下乡村体育教师专业发展的内在逻辑

2.1 适应性专长理论阐释

专长是指专家不同于常人或新手,且专属于某领域的一类特殊能力[7]。专长研究较早被人工智能和人机工程学领域关注,1946年Groot进行象棋专家的专长研究,随后拓展到认知心理学和教育学领域。从内在结构来看,早期以Hatano为代表的研究者从知识构成类型的视角研究专长发展[8],认知心理学家安德森将知识分类为陈述性知识和程序性知识[9]。随着知识研究的持续深入,对知识类别的划分逐渐细化。1966年布卢姆初步完成教育目标的分类,随后经过数十位专家团队的研究将知识维度界定为“事实性知识”“概念性知识”“程序性知识”和“元认知知识”4个类别[10]。从研究范式来看,早期的专长研究普遍遵循“专家-新手”比较的研究范式,即通过在某一领域内专家与新手完成任务、解决问题的差异对比来解释专长。随着研究的不断深入,能够更好概括解释专家表现以及专家之间差异的发展研究视角逐渐出现。1982年日本认知科学家Hatano在专长研究的基础之上提出“适应性专长”概念[11],并通过对程序性知识和概念性知识两种专长知识内涵的区分做进一步解释,认为程序性知识是“如何做”的知识,追求常规、效率的完成任务;概念性知识是关于“为什么”的知识,在人天生追求理解的内在动机基础上强调对整体结构汇总要素之间关系的掌握[10]。Hatano根据掌握知识类型的不同区分常规专家和适应性专家,将常规专家界定为能够熟练掌握某领域内程序性知识来应对熟悉情境中问题的人,而适应性专家则能够在处理熟悉情境问题之余,通过追求对知识的内在理解及联系推动迁移过程来解决新情境中的问题。相较于常规专家,适应性专家更具理解、学习的倾向,能够以“新手”的认知姿态通过对程序性知识的整体性要素重组、建构来拟合、适应新情境的问题解决过程。随着相关研究的持续深入,专长知识的内涵也在不断拓展、丰富,如新增元认知、能力、人格等范畴。综上所述,结合乡村体育教师发展的地域性、学科性以及特定的文化模式、社会规范和价值期望情境等特征,在本研究中将适应性专长定义为:在处理熟悉情境问题的基础上,能够将已有知识通过深入理解、构建联系等过程推动迁移过程来解决新情境中的问题,并通过反思、调整认知等行为发现问题、产生持续学习的倾向。

2.2 适应性专长理论指导乡村体育教师专业发展的作用机理

从研究对象来说,适应性专长理论从属于专长研究,专长是对特定领域内有才能或成熟技能人的统称。乡村体育教师虽然包含特岗教师、交流教师、合同制教师等多种类别,但其均具备教师资格证,即为国家教育部门和社会大众承认的具有合格教学技能的专业从业人员,与专长研究对象具备一定的契合性。从研究内涵来说,教师专业发展是指教师个体从专业知识、专业技能、专业情意等方面不断发展符合教师专业人员标准的过程,即从新手教师成长为专家型教师的过程[12]。适应性专长理论在关注教师由新手发展为专家的同时仍强调由新手、专家向适应性专家的培养过程,以满足当前乡村体育教师地域性、实践性、适应性需要,契合、开拓、深化教师专业发展的路径与视角。

从研究背景来说,首先是个人发展角度,今日之世界是变革的,百年未有之大变局、第四次工业革命、知识时代的到来,无不对教师提出新的挑战。随着建构主义理论研究的不断深入,学术界对学习的认识不断丰富,知识创新人才的培养成为社会迫切需求。教师作为教育改革的亲历者、教学的实践者,本身具有较强的主体能动性,而过去教育改革往往忽视教师自身的主体性、生命性、学习性,仅把教师定位于传递顶层设计理念、落实教育改革政策的基层工作者,以“工具主义”替代“人本主义”要求教师落实革新的教育理念和目标,教师参与改革是“他我”的被动接受而非“自我”的主动探求。乡村地域特征对于理念革新具有一定的滞后性,体育学科的边缘化又加剧了这一特性,因此乡村体育教师迫切需要提升适应性专长水平凸显专业发展中的主体性,能够保持弹性认知和学习的倾向,在适应变革的过程中引领自身专业发展。其次是外部环境角度,在宏观层面,我国乡村振兴、教育高质量发展战略凸显教师立足乡村情境谋发展的价值取向,融合观下体教融合、体卫融合等需要乡村体育教师不断打破路径依赖,接受、学习新思想、新模式;在中观层面,2022年4月教育部发布的《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(下称课程标准)课程理念中强调整体设计课程内容,重视多样、关注融合[13],同时季浏[14]指出2022版课程标准突出的重点包括创设复杂的运动情境、重视大单元教学和跨学科主题学习内容均对体育教师创新、迁移、应对复杂情境能力提出新的要求;在微观层面,教师所能发挥的作用是其他任何硬件资源均不能代替的,但是教师却可以在硬件资源有限的情况下弥补其不足,具有一定的可替代性[15]。以乡村体育教师专业发展弥补城乡地理位置、教育资源差距,使得促进教育公平具有可行性。但乡村小规模学校、寄宿制学校等不同类型的学校特征;体育器材、场地、设施不充足的体育资源特征;留守儿童、少数民族等不同类型学生特征;跨专项教学、运动会带队、体育中考训练等不同教学特征对乡村体育教师面对不同情境中的问题处理能力也提出挑战,乡村体育教师迫切需要提升自身适应性专长水平以应对复杂、多变的外部环境,谋求个人高质量发展之路。