“双循环”格局下我国公共体育资源优化配置研究

作者: 鲜一 陈鸥 李秦宇

摘 要:“双循环”格局下基于资源流动视角探讨我国公共体育资源优化配置问题具有重要的理论价值和现实意义。公共体育资源兼具普惠性和稀缺性的“双重”属性,引入市场机制能有效拓宽资源流动路径。当前,我国公共体育资源流动受阻,主要体现在体制内部资源难以跨“系统”流动以及体制内向体制外释放资源不充分两个方面。为提升资源流动效率,应首先强化社会各界对公共体育资源双重属性的认知。在此基础上,从明晰产权和分解产权束的角度激活资源;从融入公共资源交易平台、探索“公私”合作治理机制的角度畅通资源流动渠道;从构建体育社会组织依附性自主运行机制、降低行业壁垒,以标准化建设促进规范化经营的角度培育社会力量。

关 键 词:公共体育资源;优化资源配置;资源流动;“双循环”新发展格局

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2022)04-0053-08

Research on the optimal allocation of public sports resources in China

under the "Double Cycle" pattern

——Based on the perspective of resource flow

XIAN Yi1,CHEN Ou2,LI Qinyu2

(1.School of Physical Education,Sichuan University,Chengdu 610065,China;

2. School of Economy and Management,Chengdu Sport Institute,Chengdu 610041,China)

Abstract: Under the new development pattern of "double cycle", it has important theoretical value and practical significance to discuss the optimization of my country's public sports resources based on the perspective of resource flow. Public sports resources have the "dual" attributes of inclusiveness and scarcity, and the introduction of market mechanisms can effectively broaden the flow of resources. At present, the flow of public sports resources in my country is hindered, which is mainly reflected in the difficulty of cross-system flow of resources within the system and insufficient release of resources from within the system to outside the system. In order to improve the efficiency of resource flow, we should first strengthen the understanding of the dual attributes of "inclusiveness" and "scarcity" of public sports resources from all walks of life, and based on these, activate resources from the perspective of clarifying property rights and decomposing property rights; the public resource trading platform and the exploration of the "public-private" cooperative governance mechanism to unblock the channel of resource flow; from the perspective of building a dependent and autonomous operating mechanism for sports social organizations, lowering industry barriers and fostering social forces from the perspective of standardization construction to promote standardized management.

Keywords: public sports resources;optimal resources allocation;resource flow;new development pattern of "double cycle"

经济活动的本质是基于价值增值,信息、资金和商品(含服务)在居民、企业和政府等不同主体之间流动循环的过程[1]。新发展格局下,“循环”是核心,进一步促进资源流动,提高国民经济循环效率,增强经济发展内生动力至关重要[2]。“资源配置”指资源在不同部门、不同地区、不同用途的分配与使用。提升资源循环流动效率,打通流动过程中各个环节的堵点和梗阻,让资源从低效益部门流向高效益部门,从供给过剩的部门流向供给不足的部门,进而才能实现资源在各个部门的配置能够适应社会需求的变化,即实现资源的优化配置[3]。因此,在“双循环”新发展格局下,基于资源流动视角探讨我国公共体育资源优化配置问题具有重要的理论价值和现实意义。

当前,公共体育资源的配置尚存在许多问题:资源利用不充分的现象依然普遍,行政机制占据主导地位,更深层次的市场化、社会化改革难以实质性推进。这些现象的背后,是公共体育资源循环流动受阻,诸多环节存在较为严重的制度性壁垒。在“双循环”战略下,如何促进公共体育资源的循环流动,提升资源的开发与利用效率,以更好地为民众提供多元化的、多层次的公共体育服务,带动体育产业高质量发展,是当下亟需探讨的问题。

1 公共体育资源的内涵与流动路径

公共体育资源具有“公共性”,其配置规律与非公共资源存在差异,由于学界对这一概念并未形成统一的认识,因此对公共体育资源的概念与内涵进行讨论是本研究开展的前提。

1.1 概念:产权主体是“公共性”的来源

现有研究中,对公共体育资源认识的分歧主要体现在对“公共性”理解的角度不同。从价值导向角度来理解的学者强调公共资源“以公共利益为目的”的价值导向[4];从资源属性来理解的学者将公共资源与公共物品(Public goods)的概念结合起来,认为其具有非竞争性和非排他性[5],并将其进一步分为纯公共物品、准公共物品[6];从产权主体角度来理解的学者强调公共资源的所有者为公共部门[7-8]。

综合现有研究,结合我国体育公共资源的特点,本研究认为从产权主体的维度进行理解具有理论层面的合理性与实践层面的可操作性。原因在于,从价值导向维度来理解存在外延过大、“公私”混淆的问题。从资源属性的维度来看,由于对非竞争性和非排他性分析角度具有多样性,进而带来分析结果的不确定性。对于非竞争性而言,任何一种资源都是竞争性与非竞争性的结合体;对于非排他性而言,资源呈现出非排他性的原因是多种多样的,既存在“不必排他”或“不值得排他”的情况,也存在“不应该排他”的情况[9],而“是否应该排他”是不同国家的主动选择。

基于上述分析,本研究从产权属性的角度将体育公共资源界定为“体育公共部门或经公共部门授权管理的有形资产和无形资产的总称”。学术界对公共部门的认识存在广义和狭义之分。广义上,将行政部门(政府)、事业单位、国有企业、非营利组织均纳入了公共部门的范畴[10];狭义上,将由政府拨款的行政部门和事业单位认定为公共部门[11]。结合我国体育领域特点,本研究认为公共体育部门包含各级体育行政部门、体育事业单位、官办体育社会组织(全国性体育社会组织、地方体育总会以及地方单项体育协会)。根据我国公共资源交易实践与本研究对公共体育资源的定义,可从“购买”和“出售”两个角度对公共体育资源的外延进行理解。在开展“购买”活动时,财政资金是公共体育部门的主要资源。从“出售”角度来看,各项已经开发(公共体育场馆经营权、赛事运营权、以及各类赛事、体育组织、运动队赞助权等)或尚有待开发的有形资产和无形资产均属于公共体育资源的范畴。

1.2 内涵特征:普惠性与稀缺性的对立统一

在体育领域,福利性与赢利性,社会公平与发展效率,盘根错节,相互交织,这一双重特性深刻地影响着体育资源配置[12]。体育的这种“双重性”源自公共体育资源所具有的普惠性与稀缺性的对立统一。公共体育资源具有普惠性,即资源的产出要尽可能不排他地满足大多数民众的需求,这是公共资源区别于非公共资源的核心属性。同时,公共体育资源也具有稀缺性,这种稀缺性是公共体育资源不完全的非竞争性所决定的。造成资源不完全非竞争性的原因是多元的,一方面,同一资源可能具有多维度效用,在发挥不同维度的效用时竞争性存在差异。例如当“中国女排”这一无形资产在发挥“凝聚民族团结力”的效用时具有非竞争性,而当其发挥对某一品牌进行宣传和传播的效用时,则具有竞争性。另一方面,某些资源的竞争性程度会随着消耗主体数量的增加而发生变化,当数量较少时,主体之间不会彼此妨碍,而当超过某一数量进入“拥挤”状态时,资源的竞争性则会大幅提升。

普惠性和稀缺性存在对立统一的关系。对立性体现在普惠性要求资源的使用要尽可能惠及大多数人群,而稀缺性又决定了公共体育资源只能惠及一部分人群。也正是二者之间的矛盾促使国家和社会对公共体育资源进行合理的配置,以消耗尽量少的资源、兼顾尽量多的目标、产出尽可能多的体育商品和体育服务[13]。统一性则体现在普惠性与稀缺性是公共体育资源不可分割的两面,缺失了普惠性,公共体育资源就丧失了“公共性”;缺失了稀缺性,则丧失了作为“资源”的根本特性。

1.3 公共体育资源的流动路径

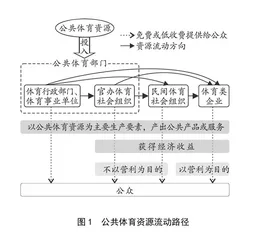

公共体育资源的流动存在多重路径(见图1)所示。当公共体育资源投入体育行政部门或体育事业单位后,存在4种可能的路径:一是直接被加工并产出公共体育产品;二是流动至官办体育社会组织;三是流动至民间体育社会组织;四是流动至体育类企业。类似的,当公共体育资源分别投入到官办、民办体育社会组织以及体育类企业时,分别存在3种、2种和1种可能的路径。无论公共体育资源流动的路径是哪一条,其最终都要实现向公众产出公共体育产品或服务。对于体育社会组织和体育类企业而言,在对资源进行加工和生产的过程中,获取一定经济收益是组织生存的基础,二者的核心区别在于是否以营利为目的。此外,图中的4类主体均是集合概念,理论上资源可能在同一类主体内部不同的法人主体之间流动。

图1 公共体育资源流动路径

当公共体育资源在体制内部流动时,采用行政机制配置资源。此时,信息在行政等级组织内部单向传递,主体之间基本不存在“讨价还价”环节,特定资源在特定路径上的流动效率较高,在特定系统内的交易费用较低,但资源配置缺少灵活性,一旦上级部门决定了资源的投放方向和目标,资源便只能沿着单一路径流动。当公共体育资源流动至民间体育社会组织或体育企业时,市场机制参与资源配置,流动路径得以延伸和拓展。此时,在交易主体之间存在“讨价还价”的行为,交易费用较高,但资源的流向具有灵活性,能够根据需求信息和资源稀缺程度调整资源的投放方向,即资源具有沿着其他方向流动的可能。