社会流动视角下女性体育参与研究

作者: 朱冀 景怀国

摘 要:在社会流动视角下,依据王小波女性群体的5大阶层划分,利用定额抽样法,于广州、开封两地各选取5大阶层覆盖24种职业和类型的24名案主,在社会流动的一般概况、代内流动与体育参与、代际传递与体育参与3个维度进行结构型访问的个案研究,探讨女性体育参与情况。研究认为女性个人的主观努力是向上流动(阶层地位变化)的主要动力。当社会流动改变了其原有社会阶层地位时,她们的体育参与(时间、场所、伙伴等)会发生一定变化,但体育价值观(价值取向)和喜欢的体育项目基本不变。体育所具有的学习性、模仿性和传播性,使其具备传递功能。女性喜欢并持之以恒参与的体育项目受到父母的影响,表明体育在代际间传递的可能性,并且这种传递性特征不存在阶层间的显著性差异。

关 键 词:体育社会学;社会流动;代际传递;女性体育参与;个案研究

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2022)04-0074-06

A study on female sports participation from the perspective of social flow

ZHU Ji1,JING Huaiguo2

(1.Institute of Sports and Healthy,School of Physical Education,Henan University,Kaifeng 475001,China;

2.Department of Physical Education, Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,China)

Abstract: Given few research on women's sports participation from the perspective of social mobility has not made, the present paper refers to Wang Xiaobo's five layers-classification of female groups and selects 24 persons from five layers in 24 professions in the cities of Guangzhou and Kaifeng by quota sampling method, and makes a case study of structured interview from three dimensions, so as to discuss the condition of female sports participation. It is considered that the subjective efforts of women are the main driving force of upward flow (change of class status). When the social flow changes their original social status, their sports participation (time, place, partners) will change to some extent, but their sports values (value orientation) and preference are basically kept unchanged. The three properties of learning, imitation and dissemination of physical education make it have the transmission function. The influence of parents on the sports that women like and participate in persistently shows the possibility of inter-generational transmission of sports, and there is no significant difference between classes in the aspect.

Keywords: sports sociology;social mobility;inter-generational transmission;female sports participation;case study

新中国成立后,由于男女平等政策的实施和女性社会地位的提高,开辟了女性体育参与的实践。但基于实践进行的研究永无止境,时至今日,仍然可以看到社会流动视角下体育、特别是女性体育研究的缺失。比如,家庭体育的重要性不仅仅在于健身、娱乐、融洽家庭氛围、凝聚亲人关系等,还在于父母向下一代子女传递体育的知识和技能,而这恰恰为目前的研究所忽略。又比如,就读体育专业院校的女性,是希望借助高等教育实现向上流动,但却鲜见她们毕业后流向哪里,是什么原因使她们流动到不同地区和不同阶层等方面的研究。经以“女性社会流动与体育参与”为题在中国知网检索,只检索到署名张三梅[1]的文章;再在国家社科规划办官网检索,也只检索到1项国家社科基金体育学的立项(09CTY008李留东“我国优秀运动员家庭社会阶层背景及其社会流动”)。

所谓社会流动,是指人们在社会关系空间中从一个地位(阶层)向另一个地位(阶层)的位移现象[2]323。社会流动有水平流动(在某阶层内部流动)、垂直流动(在各阶层之间向上或向下流动)、代内流动(同代流动)和代际流动(异代流动)等。社会学界所倡导的合理的社会流动,一是指量的合理性(在社会分工需要和社会承受力允许范围内的流动量);二是指质的合理性(体现机会公平的原则,打破阶层固化,畅通社会流动,使中下层和底层看到希望)。从社会良性运行协调机制的角度看社会流动,其意义在于:有利于整个社会始终保持一种开放式的社会分层结构;有利于创造社会成员改变自身社会阶层地位的机会;有利于激发人们的积极性、创造性和开拓进取精神,特别是普遍向上流动趋势的形成,有利于缓解社会矛盾与冲突,促进社会公平发展[2]327-333。从以上社会流动的定义中不难看出,社会分层(研究社会阶层结构分化的质变过程)与社会流动密切相关,相互依存,缺一不可。进而也可以说,研究社会流动需要以社会阶层为参照。于是,二者共同构成本研究的理论依据。改革开放以来,所谓“女主内”的中国传统女性角色观念正在经历现代转型,大批城市女性走上工作岗位,大批农村女性汇入“民工潮”,使她们成为社会流动重要群体。从社会流动视角研究女性的体育参与,不仅可以通过自身角色变迁和职业地位的变化,观察其体育参与的变化情况,还可以考察不同阶层女性的体育参与是否受到上一代人的影响,以及喜欢并持之以恒参与的体育项目是否具有代际传递性。从社会流动视角研究女性的体育参与,有利于改变体育学术界传统的以男性为参照的女性体育参与研究(性别比较),有利于明晰女性体育参与的内部差异,有利于为促进体育社会学研究和女性体育的发展提供参考。

1 研究方法与过程

1.1 关于女性群体的社会分层

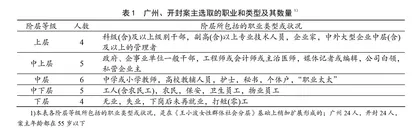

针对目前社会学界的“十大阶层”划分,有学者指出,将女性群体的社会分层涵盖于社会整体的分层之中,容易忽视女性分层的一些特点。为此,王小波[3]46-51在其“女性分层:以阶层观察性别”中将女性群体划分为5个层次。以王小波女性群体的5阶层划分为基本依据,对各阶层所涵盖的职业和类型稍加补充,将其作为本研究参照的女性群体社会分层。

1.2 个案研究法的应用

1)确定研究单位。

“个案可以是一个人、一个群体、一个事件、一个过程、一个社会或社会生活的任一其他单位”[4]220。任何个案都存在于特定地理空间内,因此,选择个案首先需要确定个案存在的地理空间位置,即本研究以广州和开封作为研究单位。广州(一线城市),简称“穗”,别称羊城,副省级省会城市、经济发达的改革开放前沿城市、国际商贸中心和综合交通枢纽的国际化大都市[5]。开封(四线城市),简称“汴”,古称汴州、汴京,河南省地级市、文化底蕴深厚的文化旅游城市[6]。这两座城市虽然在政治、经济、教育、科技、医疗、交通、基础设施、人口和就业机会等方面均存在较大地区差异,但改革开放后广州和开封两地(以下简称“两地”)经济建设和社会发展的长足进步,都造就众多女性企业家、管理者、专业技术人员、白领、粉领、打工妹,乃至职业太太等,使两地间有共同的具体研究对象。本研究试图在对研究主题总体描述的基础上,通过比较两地间社会流动视角下女性体育参与的异同,透视其背后的地区差异。

2)选取案主(被调查对象)。

个案非统计样本,不能以个案推论总体。因此,可以不要求个案的代表性。这已成为我国社会学界的基本共识。但对于个案是否应该具备典型性尚有分歧,比如,范伟达[4]222在《现代社会研究方法》一书中提出:“个案调查不要求调查对象具有代表性或典型性”。而王宁教授则强调个案的典型性。王宁认为,既然个案研究不能要求以其代表性推论总体,那么如何把个案研究的结论扩大化呢?这就是分析性推理。所谓分析性的扩大化推理,就是直接从个案上升到一般结论的归纳推理形式,其外推范围越大,它的价值就越大。而提高个案研究结论可外推性重要解决办法,就是选择具有典型性的个案。所谓典型性即是某一类共性的集中体现[7]。因此,我们对两地案主的选取采用“检验理论、解释关系或比较不同性质群体”的定额抽样法。此方法不需要严格随机抽样,而是根据研究目标,寻找适合于解释关系、检验理论等的符合条件的样本[8]143,使之能够涵盖女性群体的5大阶层,从而具备典型意义。其次,由于同一阶层内部存在不同的职业和类型(比如,下层中的无业、失业等,就是该阶层中非职业隶属的类型),所以,为使每个阶层的案主选取大体上能够覆盖该阶层的职业和类型,使之更具典型意义,本研究对两地案主分别选取5大阶层所涵盖的24种职业和类型(见第76页表1)。

3)应用访问调查。

(1)结构型访问调查表的编制。遵照社会学有关要求,编制结构型访问调查表。调查内容主要包括社会流动的一般概况、代内流动与体育参与、代际传递与体育参与。

(2)结构型访问调查表的效度检验。在编制结构型访问调查表的过程中,在相关专家的指导下几经修改。定稿后,又聘请具有英国德蒙福特大学、武汉大学、中山大学和南开大学社会学博士学位的4位教授及3位具有博士学位的体育学教授,征询其对调查表设计的意见和进行主题的有效性判定,得到专家一致认可,并根据专家宝贵意见进一步修改完善调查表。

(3)结构型访问调查表的信度检验。为保证结构型访问调查表可靠性,在进行效度检验后,又利用重测(再测)法,先后两次(两次之间间隔为10天)向广东工业大学体育部的20名女性教职员工发放该调查表。回收后经统计(将两次填答答案赋值得分,并分别累加),形成了两组数据,代入皮尔逊积矩相关系数公式计算,R=0.83,表明该调查表具有较高可靠性。

(4)调查实施。2021年7-8月,广州、开封两地访问调查同步实施,共分3个阶段:第1阶段,依据研究设计的规定,选取涵盖女性群体5大阶层24个职业和类型的案主。第2阶段,考虑到上层与中上层(两地各9人)的被选案主具有较高的文化程度,且工作繁忙,经与案主协商,利用在线问卷调查平台问卷星,通过微信、QQ、邮件等方式,将调查表链接发给案主,填写完成后,在平台下载(回收)访问调查表。第3阶段,对于中层、中下层和下层(两地各15人)的被选案主,分别约定时间、地点,一律采用面访调查(面访中强调不记姓名、单位,每位面访时间约15~20分钟)。调查表全部回收后,运用社会科学统计软件包SPSS17.0(中文版)进行统计处理。

2 研究结果与分析

2.1 社会流动的一般概况

1)年龄与地理空间流动。

在48个被调查案主中,年龄最小的27岁,最大的53岁,平均年龄为40.8岁(经独立样本T检验,两地案主年龄之间无显著性差异)。由此可以认为,她们中的多数人是在改革开放前后出生,其成长和工作阶段,正值我国经济高速发展驱动下的社会结构分化和社会流动浪潮。社会学一般把人们在地理空间的流动(迁徙)也归于社会流动的范畴。所以,77.08%(37人)的被调查案主都经历过2次或2次以上地理空间流动的状况(其中,上层、中上层和中层有27人,占该3个阶层总人数的90%),与改革开放引发的社会结构分化和社会流动浪潮的现实基本吻合。

2)学历与社会阶层分布。

48个被调查案主的学历分布为:小学2人、初中11人、高中6人、大专4人、本科11人、硕士13人、博士1人(经独立样本T检验,两地案主学历之间无显著性差异)。在具有本科及其以上学历的25人中,上层有7人(占该层的87.5%)、中上层10人(占该层的100%)、中层8人(占该层的66.7%),表明文化资源在阶层地位获得中的重要性。当然,不可否认低学历的也有成功者,但那是小概率事件;高学历的也有失败者,同样是小概率事件,因此不宜以此推论总体。据国家统计局数据,截至2019年,我国本科毕业生数量占总人口的3.8%,并非像网上曾流传的那样“大专多如狗,本科遍地走”。现在,本科学历已成为当今中国社会用人单位的基本门槛条件,不具备本科学历,连展示自己能力的机会都没有,谈何成功。