时间成本、体育场所消费支出对个体参与体育运动的经济考量

作者: 徐雄 彭飞 苏群珍

摘 要:基于个体参与体育的经济成本与效益产出间的研究视角,对个体参与体育运动进行经济考量,以期了解个体参与体育运动的差异情况。研究认为:时间成本、体育场所消费支出的不同影响个体的运动参与状况,并影响个体的运动收益;时间-体育场所消费支出成本曲线具有3种模式,分别是经济成本最小化模式、经济成本高效化模式、机会成本最大化模式。优化个体参与体育运动行为效益的策略:关注个体差异,细分商业性体育场所消费主体;关注场所性质,优化场所布局,公益与商业相得益彰;关注时间成本,打造社区健身圈,优化体育场所资源。

关 键 词:经济成本;时间成本;体育场所消费支出;成本曲线;群众体育

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2022)04-0080-06

Economic considerations of time cost and sports venues consumption

expenditure on individual participation in sports

XU Xiong1,PENG Fei2,SU Qunzhen1

(1.School of Physical Education,Hunan University of Technology,Zhuzhou 412000,China

2.Zhangjiajie Guoguang Experimental School,Zhangjiajie 427000,China)

Abstract: From the perspective between economic cost and benefit generation of the individuals’ participation in sports, this paper took an economic consideration to explore the differences among individuals when they participate in sports. The results showed that: the time cost and the different consumption expenditure in sports venues affected individuals' participation conditions in sports and their benefits from sports; the time cost and sports venue consumption expenditure formed three modes, namely the economic cost minimization, economic cost high efficiency and opportunity cost maximization respectively. Accordingly, some approaches to improve individuals’ benefit from sports are as follows: focusing individuals’ differences and classifying the consumers in commercial sports venues; categorizing the site sorts, optimizing the venue layout and integrating the public welfare and business benefits; emphasizing the time cost, building up a fitness circle in communities and optimizing the resources allocation of sports venues.

Keywords: economic cost;time cost;consumption expenditure in sports venues;cost curve;mass sports

2019年颁布的《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》[1],为我国群众体育事业的发展带来了改革的春风。2019年末所出现的卫生疫情,对当前的社会经济产生了重大不利影响,也严重影响体育经济产业的发展和体育商业场所的经营[2]。在群众体育逐步趋好的背景下,审视时间成本、体育场所消费支出等经济成本因素对个体参与体育运动的影响,可梳理个体参与体育的行为状况,拓展与完善群众体育事业的发展路径。

以中国知网、万方数据库、国家数字图书馆检索群众体育相关文献资料,并进行梳理,发现群众体育的研究主要集中在3个方面:一是基于科研理论的需要,对群众体育的基本内涵、性质、特征等基础性理论进行学理研究[3-4]。二是基于国家、社会的发展需要,侧重于宏观层次,着重从政府、社会的角度对群众体育的发展进行分析和提出对策,引领群众体育事业的发展[5-7]。三是对社会经济发展影响个体参与体育运动的现状研究[8-10]。通过梳理发现:我国社会经济发展直接影响着群众体育的发展,以及个体参与体育运动的最大动力来源于经济因素。有鉴于此,本研究就厘清经济成本中时间成本、体育场所消费支出与个体参与体育运动之间的状况,以及时间成本、体育场所消费支出如何影响个体参与体育运动进行探讨。

1 理论与方法

1.1 理论依据

1)时间-体育场所消费支出成本曲线。

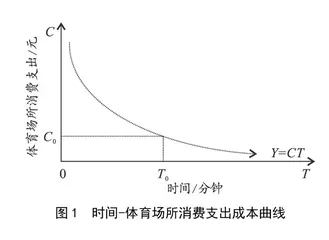

时间所具有的成本属性,已在经济领域中充分展现。崔松[11]从成本内容、具体技术方法方面对TQM模式与TBC模式进行对比研究,从经济管理角度提出了时间竞争策略下时间-成本曲线。基于TBC条件下的时间成本模式使得成本曲线向下移动,从而提高了企业的管理水平,降低经济成本,从而提高了经济效益。在时间竞争条件下时间-成本曲线基础上,借鉴“帕累托最优”经济效率规律[12]和“边际报酬递减”经济收益规律[13]的数理函数,将个体参与体育运动的时间成本(C)、体育场所消费支出成本(T)作为影响个体参与体育锻炼的自变量,Y为效益分析时间成本、体育场所消费支出成本的数理变化,以及二者所形成的最佳组合策略的曲线变化,提出体育经济领域中的时间-体育场所消费支出成本曲线:Y=CT,C≥0,T≥0,T0C0为个体参与体育运动的经济成本最佳组合点(见图1)。基于时间-体育场所消费支出成本曲线,对时间-体育场所消费支出成本曲线的特征进行分析,对个体参与体育所考量的经济因素、表现状况、选择偏好与消费情况等进行研究,以期解答时间成本、体育场所消费支出对个体参与体育运动的经济影响。

2)参与动机与运动效益构成的消费行为理论。

谭焱良[14]从影响体育消费及行为的4大要素(意识、意向、行为、影响因素)阐述消费互惠理论,遵循“认知、动机、行为意向、行为”4要素为一体的消费过程,构建体育消费形成机理与影响因素。由此可见:群众个体的经济(运动)效益主要是基于经济成本与经济效益之间的一种消费心理决策与行为的过程。但由于群众个体的自身差异,使得其由各种经济支出所组合而成的经济成本和经济效益存在差异。一方面,群众个体依据自身的时间、经济收入情况,以参与体育运动的动机为起点,首先通过衡量着路程损耗时间、运动参与时间、体育场所消费支出进行经济成本抉择,并是否参与体育运动,然后择取适宜的商业性体育场所或公益性体育场所,从而完成一次经济成本的体育消费心理决策过程。另一方面,个体以参与体育运动后所获得的运动效益为终点,对参与动机和经济成本组合进行体验式评价与反馈。并根据此次的评价及时调整个人的经济成本组合,以期下次能获得更好的经济收益(运动效益),从而又完成一次经济收益的心理抉择过程。

1.2 研究方法

以体育场所的经济属性与个体的体育消费所形成的社会热点为研究的现实基础,以时间成本、体育场所消费支出为曲线自变量而形成的时间-体育场所消费支出成本曲线为数理基础,对个体参与体育的状况进行调研。遵循已成熟的体育消费调查问卷的设计方法[15],从个体参与体育运动与进行体育消费的时间成本、体育场所消费支出成本两个维度构建问卷结构。从个体的基本情况、参与动机、路程时间、参与时间、体育场所的选择偏好与消费支出等5个方面设计问卷内容。以合格性为效度指标,邀请相关专家从问卷的维度、内容、结构对问卷效度进行检验;遵循重测信度法的相关步骤对问卷进行两次测验,据此进行效度检验。依据两次测验,检测结果为R=0.91,问卷信度良好。运用问卷调查、实地访谈所收集的数据与资料,对时间和体育场所消费支出所构成的自变量数值差异、变化及组合所形成的曲线进行分析,从而对群众参与体育运动需要付出时间成本的相关情况与差异、体育场所消费支出情况与差异以及不同个体对二者的选择特征、考量路径等进行数理分析。

2 结果与分析

2.1 访谈和调查对象的基本情况

对湖南省株洲市、张家界市的社区体育场所、学校体育场所、商业健身场所、高尔夫俱乐部、公园与广场等体育场所参与体育锻炼的群众进行问卷调研和实地访谈。共收集到有效调查问卷与访谈材料1 333份,其中有效调查问卷1 168份,有效访谈材料165份。

调查和访谈对象的基本情况:性别因素中,男性远高于女性,男性885人,占比66.39%;女性448人,占比33.61%。年龄因素中,中青年群体高于其他群体,824人,占比61.81%;其中18岁及以下16人,19~28岁541人,29~40岁283人,41~60岁419人,61岁及以上为94人。职业因素中,事业单位最多,414人,占比31.06%;企业单位271人,公务员50人,学生176人,个体工商户153人,离退休人员141人,进城务工人员106人,其他职业22人。月收入因素中,3 001~5 000元的最多,458人,占比34.36%;2 000元及以下的145人,2 001~3 000元的200人,5 001~8 000元的279人,8 001~10 000元的159人,10 001元及以上的92人。

2.2 参与动机与经济效益

参与动机是个体参与体育运动的起点,“经济效益”是个体参与体育运动的终点,二者共同构成个体参与体育运动的经济成本与经济效益心理决策过程。群众个体通过参与体育运动所获得经济效益为非物质化的身心收益,主要体现为参与动机。一是身体方面的参与动机,个人身体得到锻炼,获得或巩固相关的运动技能。二是心理方面的参与动机,个人心理得到运动后的满足,使得心情愉悦。个体参与运动时带有不同程度的运动动机,使得其心理需承受一定的运动负荷。三是社会交往方面的参与动机,以体育运动为交往手段,通过参与体育运动加强了个体间的人际交往,达到个人的利益诉求。因此参与动机直接影响着个体参与体育运动后的“经济效益”获得状况。

调查和访谈的对象中,参与过体育运动的人数为1 096人,未参与体育运动的人数为237人。参与动机因素(多选)中,选择“强身健体、预防疾病”因素的次数最多,为638次;其次选择“兴趣爱好”因素,为577次。选择“增肌减肥、形体健美”因素的416次,选择“保持、提高个人的运动能力”因素的216次,选择“社交需要”因素的143次,选择“陶冶情操、消遣娱乐”因素的159次,其他因素的22次。这表明个体参与体育运动较为注重“强身健体、预防疾病”的身体收益和“兴趣爱好”的心理收益。