校园足球的安全教育

作者: 陈天麒

近年来,随着校园足球运动的影响力不断扩大,所造成的运动损伤事故也与日俱增,会直接影响参与校园足球运动的主要群体——小学生的学习积极性,间接也会引起学生家长对校园足球运动安全性的担忧。本文以“知信行”理论为指导,以小学校园足球运动员运动损伤风险为研究对象,设计了一套包含教师、运动员、运动环境三个层面的安全教育干预措施方案,采取实验干预的方法,对本校参与校园足球运动的运动员安全知识水平、安全风险态度、安全运动行为三方面展开实验干预。实验结果表明:小学校园足球运动员的受伤发生率出现显著性降低,干预后运动员安全知识得分显著增长;安全风险态度的正确认识显著提高;运动员安全运动行为的能力水平具有显著性提高,有效降低小学校园足球运动员运动损伤风险的发生概率,并立足于校园足球运动员对运动损伤安全预防的现实需要,尝试以知信行理论为依据,探索科学有效且值得推广的小学校园足球运动员安全教育干预方案。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

选择作者任教小学的校园足球运动员运动损伤风险预防与安全教育干预效果为研究对象。

(二)研究方法

1.文献资料法

通过查阅关于知信行理论、校园足球运动员运动损伤风险以及安全教育干预领域的相关文献,明确本次实验干预研究的理论基础。

2.实验法

对参与校园足球运动的学生运动损伤风险的安全教育干预展开为其3个月的实证性研究。其中选取30名校园足球运动员15人为一组,划分为实验组和对照组。安全教育干预方案包括3个部分:体育教师、校园足球运动员、运动环境与管理制度,以校园足球运动员运动损伤发生率、安全知识、安全风险态度、运动安全行为为评价指标。

3.数理统计法

使用SPSS21.0软件对实验干预前后的小学校园足球运动员的3项指标数据进行统计学分析,涉及数据样本的描述性分析、T检验等方法。

二、理论依据与干预方案

(一)知信行理论的应用

1.知信行理论与小学体育运动安全教育干预关系的研究

知信行理论发源于美国,最早于20世纪60年代被Mayo教授所提出。20世纪80年代,Mayo教授关于知信行理论的翻译版本文献逐渐在国内学界中得以传播。在体育运动训练研究领域,甄志平和张瑛秋在打造具有发展性的体育教学模式中借鉴了知信行理论(KAP)的观点。柳其志进一步以小学生为研究对象,构建了基于知信行理论的体育运动锻炼优化模式。综上,基于知信行理论的小学体育运动安全教育干预理论框架为:“小学体育运动安全教育知识-小学体育运动员安全理念-小学体育运动安全行为。”换言之,小学体育教师通过体育运动安全教育提升小学生的运动安全知识水平,随时间推移可实现运动安全知识转化为运动安全态度与信念,进而支配小学体育运动员的运动安全行为。

2.基于知信行理论的校园足球运动损伤风险干预

文献梳理后得知,运动损伤风险的防范与干预一直是小学校园足球运动开展方案的重要组成部分之一。以2008年教育部印发的《中小学健康教育指导纲要》为指导依据,国内学者们开始关注如何通过运动安全知识教育,从而预防校园足球运动员的运动损伤风险发生,知信行理论也普遍成了理论指导依据。

(二)干预方案的设计思路

在这个复杂的运动损伤风险干预理论体系中,相比传统的校园足球特色学校设计的运动损伤干预方案,区别就在于主动干预特性。一方面,小学生所处的生理发育阶段具有好动、心理不成熟等特征。另一方面,若想要达到理论上的运动损伤风险干预最优状态,需要从安全风险预防知识、运动安全风险预防行为、校园足球运动安全环境管理三方面入手。唯有如此,方可达到有效降低小学校园足球运动员运动损伤发生率的预期目的。

1.体育教师干预措施

针对小学校园足球运动的特性,以及校园足球运动员常见的运动损伤类别及发生特点,首先要通过体育教师专业培训以提升教练员的安全责任意识、安全教育能力,优化校园足球运动员的训练方式与方法。其次是改变当下的安全教育内容体系,加入体育运动安全卫生与防范、常见运动损伤急救与应急处置方面的知识。

2.小学校园足球运动员干预措施

以作者任教学校的体育组编制《X小学校园足球运动员安全教育方案》为依据,干预目的包括三点:一是提升校园足球运动员在运动训练活动中的自我防护能力;二是提升校园足球运动员预防运动损伤的知识水平;三是促使校园足球运动员在应急事件中的运动损伤自我处置能力。

具体的干预过程如下:

(1)校园足球运动安全知识干预方面:2021年10月,组织校园足球运动员在体育训练场地的电化教室观看7期视频课程,视频内容为中国慕课系统中校园足球常见运动损伤预防、防护方面的理论知识。

(2)校园足球运动安全技能干预方面:2021年10月至12月,要求足球教练员在日常训练教学中提升运动员下肢体能训练的比重。同时,结合游戏教学法、比赛教学法等,用于提升运动员对运动损伤防护与应急处置技能的掌握程度,这项干预措施持续时间为3个月。

3.小学校园足球运动环境的干预措施

关于环境与管理制度方面的安全教育干预,本文将其划分为二个维度:一是以校园足球运动场地与训练器材为主体的硬件环境;二是教练员与运动员对待校园足球运动安全认知为主体的软件环境。

具体的干预过程如下:

(1)校园足球运动环境方面的干预:2021年9月中旬,体育组全体成员经过实地考察与分析后,结合场地、器械特点,设计了科学的校园足球运动器材管理、维护与更新机制,防止运动器械出现问题而导致运动员发生运动损伤。另外,新规要求每周检查一次足球场地,确保足球场地的平整、规范。

(2)校园足球运动训练管理制度方面的干预:一是对本校现行的校园足球课堂管理制度、训练器械管理制度等予以优化;二是创新管理机制,结合校本经验设计校园足球运动员安全教育机制、校园足球运动员安全事故应急处置机制等。

三、结果与讨论

(一)干预措施对校园足球运动员安全知识水平的影响

通过比较实验干预前后两组运动员的运动损伤安全知识得分,运用卡方检验法,得知干预前两组运动员在运动损伤知识得分上不存在显著性差异,说明处于同一层次。实验干预后,实验组运动员的得分显著高于对照组运动员。调查得知,实验组的运动员关于足球运动损伤类型、预防以及应急处理知识的了解程度达到预期目标。

(二)干预措施对校园足球运动员安全风险态度的影响

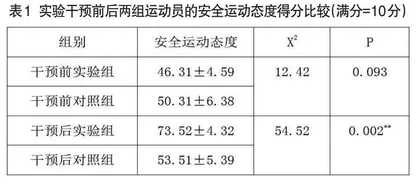

见表1所示,通过比较实验干预前后两组运动员的安全运动态度,运用卡方检验法,得知干预前两组运动员关于安全运动认知方面并不存在显著性差异,而且两组运动员的得分均低于60分及格线。实验干预后,实验组运动员的得分显著高于对照组运动员,而且实验组的均分为72.52分,对照组均分仍未达到及格水平。由此,证明了经过了为期三个月的安全教育干预,实验组的运动员能够对校园足球运动损伤风险防范形成一种正确认识,这种态度上的转变会直接影响其安全防护行为。

(三)干预措施对校园足球运动员安全运动行为的影响

见表2所示,通过比较实验干预前后两组运动员的安全运动行为得分,运用卡方检验法,发现干预前两组运动员关于安全运动行为得分方面并不存在显著性差异(P=0.165>0.05)。在实验干预后,两组运动员关于安全运动行为的得分出现了显著性差异(P=0.006<0.05)。调查发现,实验组的运动员能够做到服从教练员关于安全运动的要求,例如按要求身着运动服装、危险动作在教练员监督下进行、课上认真遵守纪律并学习技术动作要领等。

(四)干预措施对校园足球运动员运动损伤发生率的影响

实验组与对照组均为15名运动员。经实验研究得知,干预前的春季学期两组运动员的运动损伤发生率之间并不存在显著性差异,运动损伤类型集中于擦伤、扭伤、挫伤,其中实验组有一名运动员发生骨折,而其他运动员的运动损伤部分集中于膝关节、踝关节、小腿肌肉等方面。在实验干预后,调查发现两组运动员的运动损伤发生率指标之间比较存在统计学差异,即P<0.05。据了解,干预后的实验组也有2名运动员分别在训练和比赛时发生的扭伤,原因归结为运动训练时注意力不集中、比赛时运动鞋不合脚导致摔倒,但受伤的运动员经过及时的应急处理,恢复周期相较于对照组运动员要明显缩短,证明本次实验中所采取的安全教育干预方案初步达到预期目标。

综上所述,本文以安全教育干预对小学校园足球运动员运动损伤的影响为研究对象,具体得到以下三点结论:一是以知信行理论为指导,将小学校园足球运动员运动损伤的风险因素归纳为师生因素、场地因素、管理因素这三个方面;二是设计了一套安全教育干预方案,经过为期3个月的实验干预后,实验组学生在“知信行”指标方面出现了显著性变化;三是以运动损伤发生率为判断标准,证明了本研究所设计的综合性安全教育干预方案能够有效降低小学校园足球运动员运动损伤风险的发生概率。