基于测试分析的语文阅读教学提升策略

作者: 朱晓云

语文教学质量需要通过一定的教学测试来检验、评价,可通过测试分析、跟踪研究教学中的问题进行研究,了解学生在阅读理解上的能力差异,分析其失分原因,在反馈中不断改进教学策略,从而达到显著提升学生语文阅读能力的效果。

一、阅读理解的测试分析

阅读理解一方面从题目的命题角度来考查学生的语言综合素养,不仅可以探寻课程改革趋势与语文核心素养的关联,而且可以从中反馈学生的阅读能力与语用能力发展水平。试题的信息量、宽度、深度、灵活度、创新度等都考验学生的语文基础积累,阅读、思维能力以及语用能力;另一方面注重教材基础知识积累与学生素养的综合链接,尤是对语言词汇的日积月累,如名人名言、古诗、寓言故事、成语等,这些基础知识是学生语言发展所必备的。除此之外,还突出了检测单元与综合测试的区别,前者强调学生的知识积累,后者强调知识的理解与运用。

在实际测试中发现大多数学生都能认清语文阅读理解的重要性,有了一定的语文阅读基础、方法,在写作的时候也能呈现一定的作文要素,如写作结构、表达等。然而在一次次测试分析中也显现出了“学生发展不平衡,两极分化严重”“学生的阅读基本功不扎实,语用能力欠缺”等问题。呈现的具体阅读问题即“字词基础知识不牢”“阅读量较小”“知识储备不足”“理解能力不强”等方面。基于此,本文就阅读教学中的常见问题进行研究,以部编版三年级下册第二单元中的寓言教学为例,探究小学语文阅读教学的提升策略。

二、初读寓言,读懂文本,确定单元学习目标

寓言是一种形象与寓意相结合的文体形式,突出了小故事大道理。部编版三年级下册第二单元以寓言为主题,教材通过不同形式的寓言故事来展示本单元的语文要素:“读寓言故事,明白其中道理。”可见教材从发展学生的思维角度,成进阶式安排了《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》《池子与河流》这四篇文本内容。中外寓言的融合编排,使学生对寓言的表现形式有了不同的认知。

(一)初读寓言

寓言都是通过一个个简短的、寓意强的故事来阐述一个深刻的、令人反省的道理。不同年龄段的人在阅读时会有不同的感悟。对于三年级的学生来说,他们只关心故事的内容、发展情节、结果。基于这样的学情,我们在教学时应先带领学生进行通读。通读时要注意初读的目的是让学生读顺、读通。文体不同,指导学生读的侧重点就不同。四则寓言故事中,除了《守株待兔》是小古文外,其他三篇都是童话色彩的寓言故事,通读起来相对容易。在学习《守株待兔》前,可播放视频《守株待兔》,再让学生用自己的语言讲一讲这个故事,然后在此基础上,通过领读、跟读、范读等方式进行学习。这样一来,学生的文章读顺了,故事的主要内容也就呈现出来了。《守株待兔》侧重读通,可通过“(字词)读正确、(语句)读通顺、(故事)读明白”三个层次进行;《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》则侧重指导学生如何把握好人物的语言,可进行角色表演、课本剧表演的方式,让学生在体验中领悟寓意;而《池子与河流》侧重于诗的节奏、韵律,让学生在反复地朗读中理解寓意。

(二)读懂文本

《守株待兔》这一经典寓言所讲的故事情节学生并不陌生,可教材以文言形式呈现,学生不能很快适应。为了让学生开启对文言的认知思维,教学中可带领学生进行反复朗读,加强对学生的朗读指导,鼓励学生将故事中作者想要表达的内容大声地读出来,以加强对文言文的认知与理解。文言文的表达方式与白话文表达方式不同,教学中应该采用多样化的教学手段,如教师领读、学生跟读;自主阅读,小组间的配合朗读等。通过读懂文本,缩小学生与文本之间的距离。此单元中的其他文本故事内容相对简单,学生在朗读和内容理解上并不困难。在《陶罐和铁罐》教学时,教师可引导学生注意描写“陶罐”和“铁罐”的语句,采用“分角色”朗读课文走进文本,从两只罐子不同的结局来领悟寓意;在教学《鹿角和鹿腿》时,通过鹿的前后心理活动,引导学生积极思辨,从而读懂故事;而《池子和河流》则采用了诗歌的表现形式,教师可让学生在诗行中尝试着分工与合作的阅读,探讨池子与河流不同的观点,引导学生学习河流积极进取的人生态度。

(三)确定单元学习目标

单元教学目标是教师进行单元教学的起点与落脚点。一切教学活动都要以单元教学目标为准。这种单元群文阅读的教学,其目标不是单个教学目标的累加,而是应立足于整个单元教学的基础上,在分析了学生学情、文本内容、教学重难点之后,经过深思熟虑拟定的教学目标。在确定了具体的教学目标后,让学生能清晰地描述出单元目标,发挥出单元教学目标的指向、监控、检验的功能。

例如单元目标设计如下:认识生字词28个,能写出3个及以上的多音字;流畅地朗读课文,能背诵《守株待兔》;读懂寓言故事,能阐述故事大意,体会故事角色的性格特点;联系生活,谈谈自己对寓言故事的认识

三、联系生活,领悟哲理,发展思维能力

课本中的寓言故事都有以下特点:篇幅短小、语言精练简洁、故事生动形象,寓意深刻。《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》《池子与河流》这四篇虽以“寓言故事”为主线,但它们却分别呈现了不同的表现形式:文言文、童话、诗歌。进行教学时,教师不仅要充分研究寓言教学的方式方法,而且还要注意不同文体的学习方式,做到不偏不倚。在课堂内容学习的同时,充分联系生活,领悟寓言哲理,发展思维能力。

(一)联系生活

本单元的编排十分巧妙,以清晰的结构打开了学生的寓言阅读视野,更凸显了本单元“寓言”体裁的重要性。教学时要紧扣语文要素,确定单元整体解读意识,联系前后文本,引导学生将寓言中的哲理与实际生活联系起来,从而达到寓言教学的目的。在学完本单元的四篇寓言后,可以引导学生思考。譬如在日常生活里有没有像宋国农民就想着不劳而获的人?在和同学相处时,如何看待别人的缺点,如何和他人和睦相处?你的周围有没有像“池子”那样图安逸生活的人,你想做什么样的人?通过问学生这些问题,将寓言故事与生活紧密联系起来,让学生自己去思考、去发现、去理解故事背后的深层道理。

(二)领悟哲理

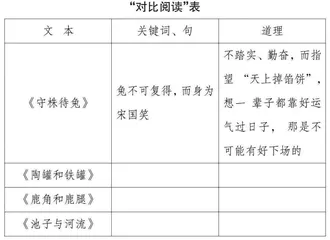

围绕单元的教学目标,引导学生学习寓言,不仅要让学生读懂寓言故事,而且还要弄清楚寓言故事背后的道理。单元的寓意理解是本单元的教学重点,教学中如何引导学生读懂寓言,领悟寓言道理呢?不妨将这一单元的部分内容设计成“对比阅读”,用表格呈现出来。例如通过寻找《守株待兔》—文中的关键字或关键词来理解寓言寓意的方法,鼓励学生用同样的方法找出其他三篇文章的关键字词,从而读懂其寓意,领悟寓言的哲理。

(三)发展思维能力

小学生的形象思维较强,但是理解能力较差。教学时一方面需加强学生对寓言故事的理解,另一方面还要发展学生的“批判思维”能力。学习寓言不仅在于读懂了故事、学会道理,而且要积极开拓学生的思维。寓意的揭示就是要从寓言的具体故事中领会到抽象的人生哲理。这一过程对学生的思维宽度、深度都有了较高的要求。教学中可以通过故事间的对比来有效训练学生的发散思维、抽象思维,准确地把握寓言的寓意。还以《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》《池子与河流》这四篇文章为例,对比他们的故事情节,不难发现其共同点:即起因都很详细,经过都写得很简略,结局却很深刻。这正体现了寓言篇幅小、语言精炼、结构简单却不乏表现力的特点,能让学生在这样的对比中深刻领悟作者的寓意。

四、课外延伸,群文阅读,拓展想象

完成了此单元的学习后,为了针对学生测试反馈中的“阅读量较小”“知识储备不足”“理解能力不强”的问题,让课内学习向课外延伸,开展群文阅读,拓展想象,以此来提升学生的知识储备与阅读理解能力。

(一)课外延伸

通过寓言单元的教学,让学生在课内学会如何去阅读、去分析、去理解,为了巩固和提高学生寓言学习能力,课外可推荐学生阅读一些著名的寓言故事,如《中国古代寓言》《伊索寓言》《中外寓言名著故事精品》,并提出具体的阅读要求,如用自己的语言来讲述故事,并说出故事的寓意以及自己懂得的道理。除此之外,还可以组织寓言故事会,让学生参与到故事演讲和表演中来。学生也逐渐从被动转变成主动读书,在扩大了阅读量的同时,也大胆地展示了自我,增强了学习自信。

(二)群文阅读

群文阅读是语文阅读教学中一种高效率的方式,通过精选、组合、阅读群文的形式,拓展学生的阅读知识面,提升学生阅读能力。群文阅读时,引导学生运用对比阅读的方式,强化对文本的理解,提升语用能力。如在《盲人摸象》《一叶障目,不见泰山》《鲁班刻凤》群文阅读时,让学生通过列表的形式开展阅读。

(三)拓展想象

阅读与写作有着紧密的联系。不少寓言故事给读者留下了很大的想象空间,这就需要自己体会、感悟。因此,在教学时可根据寓言故事来让学生续写、改写或仿写来培养学生的写作能力。学生可以通过角色增添或拓展故事情节,进行多角度叙述,从不同的角度展开想象,写出与众不同的结局。

总之,基于单元测试环境下的小学语文阅读教学可客观地呈现学生单元学习的薄弱环节和突出的问题。在部编版三年级下册第二单元中的寓言单元教学过程中,可运用“初读寓言,读懂文本,确定单元学习目标”“联系生活,领悟哲理,发展思维能力”“课外延伸,群文阅读,拓展想象”的教学策略,解决学生在本单元测试反馈中所出现的“字词基础知识不牢”“阅读量较小”“知识储备不足”“理解能力不强”等问题,提升学生的语文素养及语用能力。

【本文系“江苏省教学研究第十四期专项教研”课题,课题名称《基于测试分析的小语个性化阅读策略研究》,编号:(2021JYJC14-L45)的研究成果。】