藏在室内投掷游戏中的深度学习

作者: 沈玲燕

随着学前教育的快速发展,人们逐渐将注意力从传统学习模式转向深度学习模式。3-6岁是幼儿同伴互动的高发阶段,也是深度学习的基础阶段。投掷一直是人们珍视的传统体育游戏,而室内投掷游戏在空间要求方面具有很大的灵活性,是幼儿园的热门选择。

一、深度学习理念内涵

深度学习是指在与他人互动中,通过幼儿自己特有的学习方式,积极探索、学习并积累新的知识经验,将这些知识经验纳入原有的认知结构,并迁移到新的情境中应用,发展他们的思维和问题解决能力。深度学习包含三个层面——发展幼儿的问题解决能力,培养幼儿积极的情绪和情感以及促进幼儿间的人际互动。教师引导幼儿从“浅层学习”走向“深度学习”,从小培养幼儿的深度学习素养,将为幼儿的终身学习与发展奠定良好的基础。

二、室内投掷游戏

幼儿在学习投掷动作之前,已经掌握了“抓握”的基本动作,这为投掷动作奠定了重要基础。室内投掷游戏由长距离投掷和精确投掷组成。幼儿在学前阶段建立良好的投掷动作,为其将来的身体协调和力量准确性提供了坚实的基础。在幼儿园室内投掷游戏中重点是游戏的体验。教师应引导孩子在探索中感知和练习投掷,在体验中投掷,趣从中来,投掷动作也自然了然于心。

三、案例与思考

炎炎夏日,雨季已经来临。很多时候,孩子们的户外活动迫不得已转移到室内进行。南京师范大学吴江实验幼儿园倡导为幼儿提供充足的室内外运动环境,支持幼儿大肌肉运动,增强幼儿的身体能力,促进幼儿的全面发展。在小班的第二学期,我们调整了教室的区域布局,在原有的材料基础上增设了室内投掷游戏区。投掷游戏本身所需的材料相对简单,价格合理。此外,学龄前儿童喜欢重复的游戏行为,如投掷物体,预测结果,捡回物体,然后重复以上动作行为。因此,教室里的室内投掷游戏区成了深受孩子们喜爱的活动区域。

(一)游戏规则如何设计

投掷游戏大受欢迎,但是在“热度”过后,问题接踵而至。教师在班级活动室内以“运动小循环”的方式摆放了运动材料:数字跳毯、呼啦圈、沙包、投掷框等。班级的幼儿对这些运动材料都有一定的经验,每种材料都进行过单独的学习,且掌握了运动材料基本的使用方法。本次活动,为了了解幼儿目前的游戏水平,我没有设置本次活动的游戏规则,希望孩子能与材料产生一些特别的“火花”。本次活动吸引了小茉和萌萌的注意,他们自发地开始了投掷游戏,并遵循往常游戏的“排队”经验。小茉和萌萌的游戏行为很快激发了其他孩子的游戏兴趣,几乎整个班级的孩子都涌过来了。晨晨说:“老师!嘟嘟太慢了!”曼曼说:“太难了吧。”小宝说:“我觉得很简单,没意思。”

1.投掷规则我做主

我快速在脑海中罗列了出现的问题:一个孩子重复投掷沙包三次,后面的孩子等不及了;一个孩子投掷沙包三次没有进框,直接离开了;一个孩子轻松投掷沙包进框两次,然后离开了。问题的主要原因有两个:第一,教师没有提前讲解游戏规则,尽管孩子们知道要排队,但由于投掷沙包的数量问题产生了矛盾。第二,班级幼儿的投掷水平不同,活动需要根据幼儿的发展状况,设计不同层次的投掷难度。新的问题又随之而来:教师应该如何利用仅存的一条通道来设置两种难度的投掷距离呢?面对投掷难度的层次性,我再次陷入了思考。

当天的集会时间,我向孩子们抛出了我的疑惑:“孩子们,我们怎样才能设计一个让大家都喜欢的投掷游戏呢?”曼曼说:“我每次都投不进去。”晨晨说:“可以像篮球游戏一样计分!”嘟嘟说:“我投不进框里。”孩子们纷纷表达出自己的“不满”。既然有“不满”,那就亲自动手设计与实验吧!我请孩子们将自己的设计想法画在白纸上,请孩子们分别向大家介绍自己的设计意图,最后采取全班投票的方式决定采用哪种规则。整个讨论与设计的过程中,孩子们始终保持着积极的情绪情感,在与同伴的互动和交流中透露出浓厚的探究兴趣。

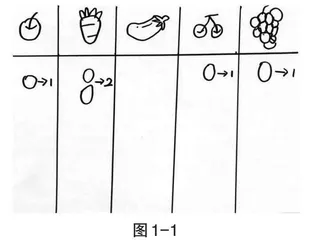

最终的讨论结果是:孩子们决定将投掷框放置在呼啦圈的中间,投掷开始的时候,投掷幼儿的双脚需要保持在呼啦圈内,超出呼啦圈不得分。投掷数量调整为:每个孩子每次投掷一个沙包。投掷计分规则如下:投掷进框得2分,投掷进圈内得1分,未投掷进则不得分。计分:一名幼儿报数,一名幼儿负责画圈记录,见图1-1。在孩子们七嘴八舌,涂涂画画的同伴互动中,他们顺利解决了本次室内投掷游戏的规则问题,孩子们问题解决的能力也初步得到了发展,深度学习应运而生。

(二)投掷框如何摆放

投掷游戏开始了,投掷框位于呼啦圈的中间位置,教师参与式观察幼儿的计数环节。小璟:“怎么老是弹掉啊?”小茉:“我的球也是!”小璟的自我发问引来了班级众多孩子的回应,他们都有同样的失败经历。维果斯基的最近发展理论认为,游戏活动难度水平应属于幼儿“跳一跳,够得着”的水平。这些失败经历或许是因为投掷框的位置以及孩子控制投掷发力的问题吧。我将问题再一次抛向孩子:“那你们觉得投掷框应该放在哪里?”

1.我来设计实验吧

班级幼儿的表征水平处于简单涂画阶段,且思维处于直觉行动思维向具体形象思维过渡阶段。本次活动中,教师是一名引导者。在隐形目标的引导下,幼儿共同设计投掷实验表,见图1-2。

根据实验情况,幼儿发现:当投掷框位于呼啦圈远端时,投掷难度较高;位于近端时,难度较低;位于呼啦圈中间、左侧以及右侧时,投掷球易砸到框的边缘,随之弹开,见图1-3。于是,幼儿决定将投掷框置于呼啦圈的最远端,投进框内得2分,投进圈内得1分。调整游戏规则后,一些较难投进圈内的孩子也重新回到游戏中,在自我与同伴成功的喜悦中,投掷兴趣悄然而生。

(三)投掷线如何划分

多轮室内投掷游戏后,每个幼儿已有多次将沙包投掷进圈的经验,大部分幼儿能够将沙包投进框内。孩子们逐步掌握了手部发力的精准度,投掷水平明显发展,游戏规则也应该随之调整。

1.数字跳毯作用大

教师如何为发展水平不同的幼儿调整先前的运动环境?在游戏分享环节,我给予了孩子充足的讨论时间。教师:“什么样的投掷线才有意思?”小宇:“有远的,有近的。”教师:“多远呢?”“站在数字地毯上投球呀!”楚楚用手指着数字地毯说。“数字越大越厉害!”“不是,是越小越厉害,越小的数字越远!”在数字跳毯上,幼儿能够根据自己的能力选择不同距离的起点,他们巧妙地设计了适宜的投掷距离。幼儿的深度学习不仅是个人的心理过程,也根植于同伴互动的建构过程,在思想交换中逐步丰富自我。

(四)教师的思考

本次投掷游戏幼儿能够在教师的引导下,将遇到的实际问题逐个讨论与实验,通过多种方法,不断优化游戏规则,最终有效地合作解决问题。本次投掷游戏的设计与优化过程,让我看到了幼儿深度学习的整个过程,以问题解决为导向,以积极情绪为动力,以同伴合作为支撑,以评价反思为主轴。投掷游戏不断激发幼儿主动、持久的好奇心、专注的投入等良好学习品质,同时发展了幼儿交流与表征的能力,挑战了幼儿的最近发展区。

1.交流与表征

符号记录帮助幼儿直观地呈现自己的发现、想法和游戏成果。幼儿刚开始记录时,通常会用点、线、圈等一些简单的符号来记录游戏过程,教师逐一强化这些记录方式。在此基础上,教师支持幼儿多看、多听、多画、多写,丰富幼儿的记录方式,从用简单的符号记录过渡到相对复杂的符号记录。引导幼儿记录思考的过程,既能帮助幼儿重新思考自己的想法,又能帮助教师和同伴理解幼儿的内心。幼儿的记录过程是对自我思考过程的梳理和表达,也是一种自我评价的工具。活动中幼儿从简单的抱怨到合作交流到操作实验,逐步优化投掷游戏,在“不简单”中慢慢探寻到“简单”,找到自己深度学习的“捷径”。

2.挑战最近发展区

幼儿在室内投掷游戏中随机生成的新信息、新需求是教师需要关注的。教师需要耐心观察、合理预判、仔细分析、将活动中捕捉到的价值点作为游戏后幼儿分享交流环节的内容,促进幼儿的深度学习。

四、促进幼儿室内投掷游戏深度学习策略

(一)深入理解幼儿深度学习理念

教师对深度学习理念的深入理解是保证室内投掷游戏顺利开展的关键因素。第一,教师需要建立终身学习的观念,理解幼儿深度学习理念的内涵,明确其特点与原理及教育意义等知识,帮助幼儿学习与发展。教师可以通过查阅文献、阅读相关的教育书刊丰富自己的知识经验;教研活动中与其他教师交流讨论,多角度发展自身专业能力,共享资源,共同进步。

(二)室内投掷游戏互动化

教师要转变传统幼儿学习的思维,正确理解室内投掷游戏,不能将投掷游戏过分技能化,根据幼儿的发展水平以及各年龄段的身心特点设计投掷游戏,帮助每一个幼儿最大化地发展。深度学习的理念强调同伴间的互动以及幼儿自发选择的学习方式,在积极的情绪情感中学习新的知识经验,发展情景思维以及解决问题的能力。室内投掷游戏虽然包括“掷远”“掷准”的技能学习,但应该以趣味化为基础,不能一味地以教师主导设计,幼儿参与练习为主旋律。比如小班幼儿肌肉还不是很发达,应当在投掷游戏中以趣味为主,适当加入一些基本的投掷动作学习,不要求过分学习掷准技能。

(三)优化室内投掷游戏设施

多样化的投掷材料与良好的室内运动环境是投掷游戏深度化的重要条件。幼儿园应尽最大努力协助教师完善教学工具、室内运动场地、游戏材料等设施,帮助幼儿产生学习兴趣,进一步深度学习。趣味数字跳毯不仅有利于幼儿健康领域的发展,还拓展了幼儿对数学的认识与学习,弥补了单一投掷的枯燥性。教师应遵循环保的理念,运用身边的生活用品,如矿泉水瓶、废纸等物品,鼓励幼儿设计投掷游戏,将材料环保性与游戏趣味性相结合,激发了幼儿的投掷兴趣,发展了他们的创造性思维。

素质教育要求培养德、智、体、美、劳全面发展的人,体育更是学前教育不可或缺的一部分。投掷作为中华传统体育游戏,是促进幼儿深度学习的重要游戏之一。在多变天气的影响下,合理引导幼儿积极参与,同伴合作,优化室内投掷游戏,促进同伴间的深度学习就成为最关键的部分。本次活动还存在提升的空间,在今后的实践中,我们还需要不断尝试与探索,探寻促进幼儿在室内投掷游戏中进行深度学习的合理方法,以发展幼儿在室内投掷游戏中的同伴互动、问题解决的能力,积极的情绪情感,为幼儿的终身学习与发展筑起坚实的后盾。