打造深度阅读教学模式,创建立德树人新场域

作者: 杨海燕 齐奎香

摘要:信息高度发达的当代社会,阅读的碎片化、无序化、浅层化倾向愈加明显,这不利于学生思维能力、审美鉴赏能力的培养。因此,结合教学实践,努力打造一种深度阅读的教学模式,并制定相应的评价原则和标准,努力践行课堂内外联动、师生共同推进的准则,以保障阅读教学的顺利进行,为校园开辟文化教育的新场域。

关键词:深度阅读教学模式;“四读三务两化一核”;深度阅读评价量化标准;课堂内外联动

在高中语文教学中,阅读教学是重中之重。整本书阅读、跨媒介阅读、文学阅读、思辨性阅读……这些阅读内容都是日常教学的范畴。但是,目前阅读教学的课堂现状令人担忧。课堂教学的碎片化、无序化、浅层化使语文阅读课堂失去了应有的深度,不能达到最佳的目的和效果。究其原因,笔者认为主要包括以下三个方面:其一,媒介冲击。信息发达、科技迅速发展的时代,通过广播、电视、互联网等各种媒介,大量信息涌入学生的视野,电子书、微博等大行其道,各种史说、戏说、图解泛滥成灾,人们每天被迫接受大量碎片化的信息与知识,于是浅表化、低俗化、碎片化、轻思考的阅读之风盛行,更给传统阅读带来了巨大冲击。其二,学生深度阅读现状堪忧。高考的压力使高中生阅读大部头著作的时间越来越少,整本书阅读现状不容乐观;日常教学中的阅读基本仅限于课文教学和考试做题,阅读的碎片化、浅表化趋势明显。由于年龄特点,学生对外部世界充满好奇,极度渴望汲取外界信息以紧跟时代步伐,于是微博、B站、抖音等浅表化、娱乐化的网络信息占据了学生的大脑,剥夺了他们深度思考的机会。这使得学生的阅读不够深入。其三,没有打造出合理高效的教学模式。以上种种障碍给深度阅读教学带来巨大困难与挑战。同时,阅读教学的无序化、课内外阅读内容缺乏系统、连贯性,深度阅读方法指导的缺失,这都需要迫切打造高效系统的深度阅读教学模式。

基于此,我们探索了一种系统的、极具实操性的深度阅读模式,让学生在深度阅读学习中,提升思维能力,关注社会现实,涵育家国情怀,进而形成正确的人生观、世界观,最终达到立德树人的根本目的;同时为深度阅读教学提供创新性的策略和范本,给立德树人工作带来积极的示范作用。

在教学实践中,我们逐步建构了深度阅读教学模式的总体框架,即“四读三务两化一核”,并制定出具体的评价标准、评价方法,以期为阅读教学提供高效的经验借鉴。

一、关于“四读三务两化一核”

(一)“四读”

所谓“四读”,是在提升学生核心素养、立德树人的总体框架下实施深度阅读的策略与方法,包括任务式导读、沉浸式朗读、合作式研读、写作式助读。

1.任务式导读:指在课内外阅读指导过程中,无论何种文体的文本,均以“为何写?”“写什么?”“如何写的?”三个问题做教学前置任务,使学生能读有目标、读有任务、读有所思、读有所获,避免泛泛浅读,读后即忘。

2.沉浸式朗读:指在课堂教学中,只要是适合朗诵的文本,则采用“分角色朗读”“配音式朗读”“光速阅读”或“方言式趣读”等方式,对文本进行深度地解读并转化输出。各种朗读形式的开展能快速提升学生阅读兴趣,点燃学生的阅读热情,使学生能自觉沉浸于文本之中,快速思考,并激发出巨大的创造力。

3.合作式研读:指在课堂教学中,教师布置阅读主任务,学生提出阅读中的个性问题,再通过小组合作研讨探究完成的模式。合作式研读能促使学生深入文本,带着质疑的态度阅读,带着发现的兴致趣读,与同学分享、讨论、探讨,调动了学生的质疑能力、合作能力,对文本的理解更深入,达成1+1>2的良好效果。

4.写作式助读:指课后布置写作任务来强化阅读深度,即教师以所读文本内容和形式为基础,以新课标写作任务为导向,以新教材写作任务为标准,布置形式多样的写作任务,如续写、改写、读后感等,如写成对联、歌词、文学短评等。写作式助读能让学生再次进入文本,进行重新解构与分析,并在建构语言与运用语言的过程中,对文本形成更深入的理解,提升思维能力与创造能力。

(二)“三务”

“三务”是指在总体框架下深度阅读实施过程中的理论引领,“三务”即务本、务实、务虚。

1.务本:指在所有的阅读活动中,必须以深度阅读为根本,要求教学过程中不能止于浅表性阅读、碎片式阅读,而要制定出合理的教学模式,从“文本表面”“逐渐深入”“文本底层”深入而有技巧地引领学生做深刻的体验与思考,生成、创新阅读成果,完成“全面知识获取”“关联知识获取”和“智能知识获取”三个方面的目标。

2.务实:指在深度阅读教学过程中,必须有可实操的教学过程,拟定有梯度的阅读问题,完成可视化、可量化的教学任务。

3.务虚:指在务实的基础上,引领学生认识文本的风格、体式、思想等精神方面的价值,有所思考,有所模仿,有所创造,进而形成、巩固新时代正确的世界观、人生观和价值观,达到立德树人的教育目标。

(三)“两化”

“两化”指在总体框架运行过程中的成果检测手段和输出转化结果,是整体框架得以有序有效运行的保障和有效成果。

“两化”一是指深度阅读的“评价量化”,即贯穿在整个阅读过程中的量化方案与表格,量化标准有分级量化评价表和赋分量化(小作文10分、大作文60分)等;二是指深度阅读成果的输出转化。深度阅读是知识有序有效输入的过程,而如果要验证深度阅读的效果,则要有一个知识能力有效输出的转化方式,如海报、辩论赛、趣味竞赛、征文比赛、视频展示等输出转化形式。

(四)“一核”

“一核”是深度阅读教学模式总体框架的核心目标,即提升师生的核心素养。为保证总体框架的有效完成,我们提出了“内外兼修、师生同步”的战略指导方针,课内课外同时进行,师生同读、同思、同写,意在提高学生的语言建构能力、思维能力、审美的鉴赏与创造能力,传承发展中华文化;并且,让教师在教的同时更注重学,以强化业务,提升素养。

“四读三务两化一核”的深度阅读教学模式,使学生有了可实操的方法与策略,指向清晰,避免了泛泛而读,便于进行沉浸式阅读。

二、制定深度阅读的评价方案和评价标准

新课标强调:“在推进教学评价的工作中,要尊重学生的个体差异,关注学生的不同兴趣、不同表现和不同学习需要。评价要有利于鼓励学生对课程的自主选择,促进每个学生的健康发展,要根据学生的个体差异和个性化要求,采用生动活泼、灵活多变的评价方法。”

在新课程理念的指导下,我们充分认识到学生评价在阅读实践活动中所起到的重要作用,积极探索、不断纠错,初步形成了一套相对合理的阅读评价原则、方案与实施标准,以保障阅读教学的顺利进行和实施效果。

(一)评价原则

要注重及时的、赏识性的评价,以激励学生的阅读热情。

心理学家威廉·詹姆斯说:“人性最深切的渴望就是获得他人的赞赏。”赏识教育充分体现了对人性的尊重,对心灵的呵护,它能满足学生的心理需求,唤起学生的内在能量,帮助他们建立自信,驱动他们快速成长。

在深度阅读教学过程中,教师秉持赏识教育的评价原则,对学生的课堂表现给予及时的、鼓励式的表扬,肯定他们阅读的进步,赞赏他们在阅读过程中的质疑以及寻求自我解决的独立自主行为;同时,给予探讨式的交流与建议,让学生看到自己的长处,在发现自己的不足后也并不气馁,反而生发出积极探讨的兴趣与热情、意志与毅力,从而更积极主动地阅读、深度阅读,思考、全面思考,写作、有深度地写作。

(二)制定评价量化表格

制定评价量化表格,以数据客观评价,并以此指导阅读教学。

新课标指出:“在具体学习任务的评价中,语文教师应提供细致的描述性反馈,提出具有操作性的建议,引导学生通过评价反馈,调整学习过程,梳理学习方法,确定学习目标,制定学习规划。”

在这一理念的指导下,我们研究制定了明确的评价标准,并采用自我评价和相互评价的方式,让学生严格遵循,常态化使用。

如对学生思维导图的评价,设定“独创性、贴切性、凝练性、关键性、关联性和清晰度”六个指标,并对指标做等级赋分,按1~3分、4~6分和7~10分打分。

如诵读评价,分“优秀、良好、合格”三个等级,从“经典吟诵、感悟交流、文本呈现”三方面进行评价。这既利于学生认知能力的提升,也有利于学生思维能力的提升。

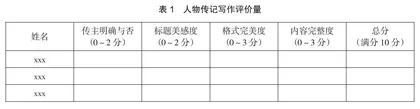

再如,写作训练的评价量表,在“人物传记”写作训练中设定了关键指标,包括“传主形象、入题、词语与句子、分段、广度与深度”等几个方面,并对指标准确描述,对各指标有明确的评价标准。见表1和表2:

这样的等级或赋分评价表,标准明确易操作,让学生对自己的阅读或写作成果有了清晰的认识,能清晰衡量自己的学习程度和学习成果,从而进行及时的规范与纠正。

在阅读实践活动中对学生的阅读效果进行正确的评价,可以促进学生课外阅读习惯的养成,拓展学生的阅读空间,让学生感受到深度阅读与写作的乐趣。

三、注重课堂内外联动、师生协同实践

(一)教师精心拟定课内外必读书目

必读书单包括100本,拟定后下发给学生,供其自由选择阅读,解决了学生“读什么”的困惑,引导学生“多读书”“读好书”,使学生热爱阅读的灵魂有处安放。

(二)为学生精心编辑深度阅读素材集册

为学生编辑深度阅读素材集册——《精致阅读》,给学生提供深度阅读的范本。教师结合课内文本灵活选择课内外时间,引领学生细读文本,深入分析,做批注,做导图,写评论,写读后感等,这样的阅读目标明确,方法得宜,并且有任务跟进,使学生表现出极大的兴趣和热情;写作更反馈出深度思考与思辨性,形成了“读与思——思与写——写与读”的良性循环。

(三)举办诵读比赛提升学生素养

举办诵读比赛既提升学生文学素养,又能加强对阅读内容的深层理解。诵读比赛对接廊坊市“夏青杯”诵读活动,秉承以声育人理念,为学生精选有思想、有深度、有温度且极具正能量的文化经典作为诵读篇目,不仅使表演者对文本有了更深的认知和理解,还能让学生感受民族文化的博大精深,以达到传承中华优秀传统文化的目的,进一步加强对学生世界观、人生观和价值观的引领。

(四)举办课本剧表演

举办课本剧表演,使学生深入理解戏剧、小说的艺术魅力。在精心准备过程中,学生们常常集中编写、研读剧本,相互切磋演员的衣着、动作、眼神、情绪、走位等细节;学生们深入到角色当中,可以深入感受人物的精神思想,深入理解作品的主题,也进一步体悟小说、戏剧的无穷魅力。在准备、排练、演出的过程中,学生的语感得到提升,审美能力也得到提高,更使团队精神和团结协作能力得到培养。

(五)举办作文大赛

举办征文活动、作文大赛、摄影诗配画比赛等,展示学生深度阅读的成果。

(六)依托社团

依托社团、公众号,展示学生深度阅读与写作的优秀成果。

我们以管道局中学东方文学社为核心试点,辐射其他九所学校,试验阅读教学模式,传授阅读方法,教授写作技能;并将学生的阅读与写作成果汇集起来,以杨海燕名师工作室的微信公众号“绽放·语文”为宣传阵地,刊登优秀作品,向社会各界展示现代中学生的风采,扩大影响力。

苏霍姆林斯基认为:“教师应该致力于三件事:一是培养阅读兴趣,二是教给学生阅读方法,三是教会学生思考。”教师努力践行深度阅读的理念,学生致力于真正的阅读,形成良性循环,达成立德树人的教育大目标不是痴人说梦。而深度阅读也不仅仅是精读、深思,更是思维能力、审美能力提升的途径、文化传承的必由之路。当阅读在校园风靡,学校就能开辟出立德树人的文化教育新场域。

参考文献:

[1]姜祖近.基于立德树人的高中语文群文阅读教学思考[J].作文,2024(12).

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

【基金项目:本文系河北省教育科学“十三五”规划一般课题“基于提高学生核心素养的深度阅读研究”研究成果,课题编号为2004048】

作者简介:杨海燕(1972— ),女,中学语文高级教师,1994年毕业于我校汉语言文学专业,现工作于廊坊市管道局中学。人教社特聘新教材宣讲专家,河北省真人图书馆特聘讲师,主研方向为高中语文教学的理论与实践。廊坊市高中语文名师杨海燕工作室主持人,出版个人散文专著《锦上花》。主张“快乐语文”。曾获全国教师基本功大赛一等奖。前往内蒙古、宁夏、浙江、雄安等多地做讲座与示范课。《散养也要有方向》等多篇论文发表于《中学语文教学参考》等杂志;主持参与多项省市级课题,参编《5年高考3年模拟》等10余本教辅书籍。