从“解决问题”到“问题解决”

作者: 徐斌

长期以来,一提起“应用题”三个字,很多教师都感觉很头疼。课程改革之前,小学数学教材专门设置了“应用题”教学单元。不仅如此,小学阶段的应用题还被分解为十多种基本类型(如“工程问题”“相遇问题”“追击问题”“和倍问题”“和差问题”“差倍问题”等),使学生在单调的重复训练中逐步走上了机械化、模式化的道路,而学生解决实际问题的能力并未增强。尽管如此,有了课程改革之前教材中“应用题”内容编排的显性线索,教师对应用题编排的要求和序列还是比较了解的。例如,他们知道,何时教学一步应用题,何时教学两步应用题,何时教学三步应用题,何时教学连加连减应用题,何时教学连乘连除应用题,何时教学乘加乘减应用题,何时教学除加除减应用题,等等。

课程改革二十多年来,随着课程标准和配套教材的出台,一时之间,人们使用了数十年的“应用题”单元不复存在,甚至连“应用题”的名称也被“解决问题”或“解决实际问题”所取代。然而,应用数学知识解决实际问题并没有从教材中消失,相反,在各个领域内容的课堂教学中,几乎每节课都可以见到解决实际问题。尤其是“《义务教育教学课程标准(2011年版)》”把过去的“两能”(分析问题和解决问题的能力)扩充为“四能”(新增了发现问题和提出问题的能力),“《义务教育教学课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)继续强化“四能”目标,并新增了“注重创设真实情境”“重视设计合理问题”的具体建议,特别是在“三会”核心素养目标之“会用数学的语言表达现实世界”中,提出“能够在现实生活与其他学科中构建普适的数学模型,表达和解决问题”的要求,从而发展学生的应用意识和实践能力。

因此,笔者认为,从一年级首次学习应用题开始,教师就应该帮助学生养成良好的学习习惯,建立正确的模型,形成必要的能力。

一、从会讲故事入手

故事是学生的最爱,学生如果能够在故事中进行学习,那将是一种极其美好的教育样态。史宁中教授曾经说过,数学模型就是用数学的语言讲述现实世界中的故事,小学阶段数学的一切概念和法则都是从现实世界中抽象出来的。

一年级“加、减法应用题”学习内容是最基本的图画式应用题(加法或减法一步计算),这是教材第一次出现相对完整的解决实际问题,在这之前只是让学生看图列式,而没有给出过明确的问题。

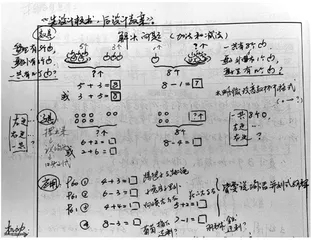

在教学时,笔者通过创设情境,让学生逐步学会讲故事:“盘子里有5个苹果,盘子外有3个苹果,一共有几个苹果?”同时在黑板上用图片进行演示,并特别标注括号和所求问题,让学生列式计算并解决问题(5+3=8)。在学生学会讲加法故事后再进行变式,让学生学会讲减法故事:“一共有8个苹果,盘子外有1个苹果,盘子里有几个苹果?”

二、从运算意义入手

意义决定行为。解决实际问题经常需要列算式,而正确列算式解决问题的前提是学生对运算意义的深度理解。“新课标”在第一学段关于数量关系的学业要求中指出:“能在解决问题的过程中,体会解决问题的道理,解释计算结果的实际意义,感悟数学与现实世界的关联,形成初步的模型意识、几何直观和应用意识。”一年级学生初步理解了加法和减法的含义之后,需要通过不断地解决实际问题,加深对加减法运算意义的理解,同时体会运算的应用价值。

在教学时,笔者一方面从加法和减法的含义入手,让学生明白加法的本质是“合”,减法的本质是“分”;另一方面,让学生观察所标注的“?”,也就是所要解决的问题是什么,围绕问题进行思考。

学生通过讲故事,先知道所求的问题是什么;再通过教具演示和学具操作,分别对应了“合”与“分”的运算本质;然后通过形式化的数据和括线标注,尤其是“?”所在位置,进一步对应所求的问题,从而联系加法和减法的意义正确列式计算并解决问题;最后在列式解决问题后进行回顾与确认,进一步理解列式的道理以及问题解决的结果、意义。

三、从直观活动入手

心理学家乌申斯基说过:“一般说来,儿童是依靠形状、颜色、声音和感觉来进行思考的。”一年级的数学课堂,几乎每节课教师都需要借助直观手段来帮助学生理解数学和应用数学。本节课学习的不是单纯的计算,而是运用加法和减法的运算意义解决实际问题。因此,教师不仅要创设真实的情境、提出合适的问题,还要利用画图、实物操作等方法,让学生用学过的加法模型表达情境中的数量关系,体会几何直观,形成初步的应用意识。

课始,在生活情境中,教师让学生观察具体的图片并讲故事,初步了解已知信息和所求问题,并分别对应于加法和减法含义进行列式计算。

课中,教师让学生动手操作学具,并且一边操作一边讲故事:“左边有6个圆片,右边有2个圆片,一共有几个圆片?”“一共有8个圆片,左边有4个圆片,右边有几个圆片?”……

课尾,教师让学生联系生活场景,分别讲述踢毽子与跳绳的故事、小白兔住房子的故事、向阳花开的故事和摘葡萄的故事等,学生学以致用,形成能力,发展素养。

附备课手稿: