走向完整做事:跨学科学习的“三阶”做事框架

作者: 陈园园

什么是课程?课程就是教师以课程标准为依据,将教科书作为资源,根据学生的特点和需求,结合自己的专业和特长,持续开发的教学内容。课程以主题为单位,以学科实践为基本方式,以发展学生的核心素养为重要旨归。核心素养的要义是培养学生解决真实问题的能力。只有加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,才能有效引导学生在真实中学习。

跨学科学习是真实性学习,是学生在相对复杂的、有真实情境的主题任务的驱动下,主动整合两个或两个以上学科的知识,以更有效地解决真实问题,形成整合性的跨学科理解的学习。跨学科学习是一种学习方式,也是一种教学取向。跨学科学习是连接学校教育与社会生活的通道,学生带着生活中的问题进入学科学习,再从不同学科中找到适切的知识,组合成解决问题的方案,在“做事情”中发展核心素养,适应未来生活。所以,跨学科学习的设计与实施,宜分阶段、分步骤,走向完整做事,以学科实践为基本方式,通过“三阶”做事框架,持续增强学生的概念性理解及发展学生的核心素养。

一、选择与论证

(一)劣构问题的求解

跨学科学习能基于问题解决的需要,连通多学科领域的知识,产生更有效的解决策略。“做事情”,就是连通多学科知识,解决真实情境中的问题。跨学科学习就是基于真实问题解决的“做事情”。

从问题解决的三要素(目标、条件和路径)来看,三个要素都明确的,叫良构问题;三个要素中有一个或一个以上不明确的,叫劣构问题。学校教育中创设的大多数问题都是良构问题,而现实生活中的大多数问题都是劣构问题,劣构问题具有真实而复杂的情境,条件不足,解决问题的路径却有多种,更能考查学生运用高阶思维解决问题的能力。

1.学科劣构问题求解

学科劣构问题往往关乎学科理解,教师可以从学科内容交叠处入手,选择学习主题。以“我们来读《清明上河图》”跨学科学习为例,读《清明上河图》,有人读到的是繁华,有人读到的是危机,具有一定思辨力的学生该如何读此图?授课教师设计了图文比照的任务,整合统编小学语文教材三年级下册的《一幅名扬中外的画》、统编初中语文教材八年级上册的《梦回繁华》、统编初中历史教材七年级下册封面的《清明上河图》等学习资源,连通语文、历史等多学科知识,解决如何读《清明上河图》这一学科问题,教会学生有中心、重证据、讲逻辑地表达。学生可以先在语文学科内比较不同学段相同主题的两篇文本的写作侧重点,再搜集语文学科外与《清明上河图》相关的其他资源,最后将跨学科学习的经验反哺到学科学习中,围绕中心,结合画面内容介绍《清明上河图》。这样的方式,帮助学生丰富了学科知识,拓宽了学科视野,形成了跨学科理解。

2.生活劣构问题求解

真实生活中的问题往往较为复杂,学生在学校中未经历过复杂的、基于真实情境的实践学习,是很难应对走出学校的社会生活的。基于日常生活情境,发现和解决真实问题,实现人与人之间、人与社会之间的持续互动,才是素养本位教学的根本。以“制作《校园动物保护指南》”跨学科学习为例,授课教师设计了以下情境任务:人与动物的关系应该是怎样的?实际上又是怎样的?我们的校园中生活着的小动物,它们与师生相处如何?请立足校园实际,制定一份保护校园动物的方案。学生在完成此项跨学科学习任务的过程中,需要经历观察、调研、采访等多项活动,需要连通语文、生物等多学科知识,在“做事情”的过程中不断加深对学习内容的理解。

劣构问题往往存在多元表征和多种理解,所以,劣构问题的求解就需要问题解决者与问题情境中的各要素进行交流对话,从多种可能性中选定一种,进行可以做什么、应该如何做、怎样做更好等微型循证研究及设计性实践。

(二)论证做事可行性

以笔者执教的“文保接力 传承有我——阿炳祖居宣传推介”跨学科学习项目为例,笔者围绕鲜为人知的文物保护单位——阿炳祖居,设计了“制作《阿炳祖居电子宣传册》”的任务,旨在为阿炳祖居进行宣传推介,以此激活文化资源。该任务群融合了信息科技、音乐等学科知识,整合了统编初中语文教材八年级上册第四单元“我们的互联网时代”和统编初中语文教材八年级上册第六单元“身边的文化遗产”的综合性学习内容。笔者引入了阿炳祖居的图片、文字介绍以及智能导览系统等内容进行教学,让学生在实地参观、活动策划、文案撰写和版面设计等学科实践活动中,提升信息搜集与处理、团队合作、表达交流等能力。这些活动旨在引导学生深入了解历史与文化,树立文化自信。

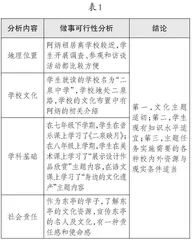

笔者从以下四个方面进行了做事可行性分析(见表1)。

二、目标与标准

(一)明确做事目标

目标确定的依据有哪些?一是课程核心素养。教师要对跨学科学习任务所涉及的学科的核心素养培育要求进行分析,找到共通的上位概念,合并、提炼出该任务能实现的素养目标。二是跨学科学习任务群独特的育人效果。教师要站在用知识解决问题的角度,将素养培育要求具象化。

目标应指向学生通过活动后生成的结果,即学生需要经历什么活动、完成什么任务、达到什么成效。行为主体是学生,行为动作要可操作、可观察、可检验,体现学生在跨学科学习之后的行为变化,行为动词要具备外显、明确、易落实的特点。行为条件包括环境因素、设备因素、信息因素等,结果程度要可观察、可测量。

以跨学科学习“文保接力 传承有我——阿炳祖居宣传推介”为例,笔者将学习目标设定为:亲历查阅文献、实地参观、人物访谈等活动,学会获取有效信息,了解阿炳以及阿炳祖居的相关信息。学生通过参与设计、撰写文案等方式,形成了独特的文化理解,提升了责任感和使命感,树立了正确的历史观、文化观,培育了文化自信。

(二)制定考查标准

考查标准就是让学生知道自己是否已经达到学习目标,哪些证据能够证明学生已经达到预期目标。换句话说,考查标准是立足学情的具象化目标。考查标准的制定,一要立足学生的实际水平;二要让学生达标的过程可视化,以便教师优化、调整教学策略;三要学习路径透明,让学生清楚要“去向何处”,进行指向明确的学习。从某种角度讲,考查标准也是阶段学习的台阶和支架,其制定应由教师和学生共同完成。

围绕“文保接力 传承有我——阿炳祖居宣传推介”跨学科学习,笔者依据学习目标,制定了如下考查标准(见表2)。

将考查标准整合起来,就是学生要达到的学习目标;将这些标准拆分来看,便是学生完成每一项子任务的学习台阶。每一项子任务都指向问题解决,都能促进学生的思维持续发展。

三、推进与反馈

(一)解构核心任务

推进做事进程,便是从终点——学生要实现的学习目标出发,逆向构思学生要学习的内容,让学生实现从“此地”到“彼地”的学习进阶。

解构任务是重点。教师要将核心任务解构为相互衔接、逐级深化的一个个小任务,使任务内部形成结构化的活动链。教师要引导学生在完成任务的过程中,逐步、深入地探究和解决问题,促进学生的思维发展走深、走实。

学科知识是要点。教师要提炼学科的核心概念,并设计以学科知识为基础的任务。同时,教师应明确“解决问题时需要运用哪些跨学科知识”,以促进学生在真实的场景中创造性地运用知识。

资源支持是基点。教师要梳理跨学科学习的各种可能路径,提供丰富的、个性化的资源支持,引导学生优化探究的方法、思考多样化的解决方案,让学生在跨学科学习活动中像学科专家一样思考与解决问题。

以“文保接力 传承有我——阿炳祖居宣传推介”跨学科学习为例,笔者设计了以下任务单(见表3),将整个阿炳祖居的宣传推介任务解构成五个子任务,争取了信息技术、音乐、美术等多学科资源支持。

(二)反馈做事成果

对于学生跨学科学习的阶段性成果,教师要引导学生总结思考,并有针对性地提供帮助(见表4)。

教师要做到三点:一是在学生做事过程中时刻提醒学生明确做事目标;二是为学生做事提供技术支持,为学生做得怎么样提供全面、客观、合理的反馈信息;三是为学生的作品优化及产品投放提供个性化的策略支持。

对于学生跨学科学习的最终成果,教师要指导学生选择合适的方式展示,并对活动过程和结果进行系统梳理、总结和反思,指导学生撰写活动报告等,提升个体经验,促进知识建构,深化学生对学科核心知识的理解。

走向完整做事的跨学科学习,先要基于生活实际,基于真实问题求解;再通过任务解构,形成整体性的表现过程,体现发展的连续性;最后要遵循以终为始、产品导向的理念,做产品投放应用价值的循证研究。学生可以在实际做事的过程中更新观念、提升理解力。