注重“三性”:为目标设置精准定向

作者: 徐宏臻

教学目标是教学的出发点和落脚点,一切教学行为都应围绕教学目标展开。教学目标具有鲜明的导向功能,决定着教学活动的设计和实施,它也是检验教学效果的“标尺”和“准星”。为了扎实地开展单元整体教学,有效地培育学生的核心素养,笔者认为,注重“三性”,能为设置教学目标精准定向和有效导航。

一、注重目标的全面性

在设置单元整体教学目标时,有些教师往往比较重视“双基”和“四能”方面的目标,而较少兼顾“情感、态度和价值观”方面的目标,有时即使设置了“情感、态度和价值观”方面的目标,也只是写写而已,并未真正重视,致使这方面的目标落实得不好。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)对情感、态度和价值观方面提出的总目标是:对数学具有好奇心和求知欲,了解数学的价值,欣赏数学美,提高学习数学的兴趣,建立学好数学的信心,养成良好的学习习惯,形成质疑问难、自我反思和勇于探索的科学精神。可见,这些目标对学生今后的发展至关重要,可以促使学生全面、持续、和谐的发展,必须引起高度重视。在教学中,教师必须以核心素养为导向,高度关注教学目标的全面性,尤其要重视情感性目标的设置,并持之以恒地加以培养,从而把情感、态度和价值观方面的目标真正落到实处。为此,教师要紧密结合教学内容,根据学生心理特点,设计出有吸引力的数学活动,做到寓教于乐,从而让教学活动紧紧贴着目标走,促使学生爱数学、乐思考、会探究、能发展,全面发挥数学知识的育人价值。

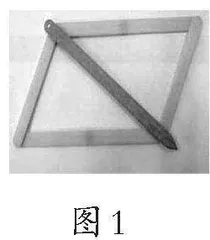

例如,在教学苏教版小学数学教材四年级下册“平行四边形”时,为了强化学生的真切体验,教师要有意设置认知冲突,激发学生探究:给你一根较长木条,请在平行四边形框架模型内任意钉,钉后拉一拉、想一想,钉后的平行四边形还会变形吗?有的学生说不会变形,有的学生说会变形,有的学生说钉一钉、拉一拉就知道了。然后,教师让学生上台做实验。学生发现:钉后有时不会变形(如图1和图2),有时会变形(如图3)。图1,学生容易理解,因为钉出了两个三角形;图3,学生也容易理解,因为钉出了两个平行四边形。图2,学生疑惑不解:都说平行四边形容易变形,也就是四边形容易变形,怎么钉成两个四边形就不变形了呢?强烈的对比和冲突,让学生迸发出强烈的好奇心和求知欲。

教师引导学生观察图2找原因。有的学生发现,把不平行的两边分别向上和向下延长,就能在框架上方和下方分别得到两个大三角形(如图4),且这两个大三角形还共用一边。学生恍然大悟,原来里面暗含了三角形。而图3,不管怎样延长,都得不到三角形。学生从中深刻理解了平行四边形易变形和三角形具有稳定性。这样的设计融情趣性、思考性和挑战性于一体,把思考与操作有机地结合起来,激发了学生的探究兴趣,使其欲罢不能,跃跃欲试。

二、注重目标的阶段性

在设置单元整体教学目标时,笔者认为,教师既要把握目标的全面性,善于把目标看成一个有机的、统一的整体,又要明晰目标的阶段性,善于厘清前后目标之间的联系和区别,特别是要厘清本学段、本单元和本课时的教学目标,做到心中有数,心中有度,既统筹兼顾,又各有侧重。从而把目标设置得准确合理、明确具体,让目标具有明显的阶段性和层次性。教师务必依据“新课标”中的相关要求,整体地把握教学目标,合理地设置教学目标,做到到位但不越位,从而让学生不断进阶,逐步提升能力,以便于目标的整体实现和素养的逐步培养。

例如,苏教版小学数学教材三年级上册“平移、旋转和轴对称”单元与四年级下册的“平移、旋转和轴对称”单元既有紧密联系,又有明显区别,其中折射出把“图形的认识和测量”合为一个主题的新理念。三年级上册是对“平移、旋转和轴对称”的初步认识,而四年级上册则是从量化的角度进一步认识这三种运动的特征。三年级上册是结合学生熟悉的实例,在实际情境中,让其辨认生活中物体的平移、旋转和轴对称现象,直观地感受平移、旋转和轴对称的特征,即感知到平移有方向和距离之别,但都要沿着直直的轨道运动,运动前后物体的位置虽有变化,但形状和大小不变;旋转必须绕着一个固定点运动,有方向和距离长短或角度大小之分,旋转前后物体的位置虽有变化,但形状和大小不变;轴对称是从物体的轴对称到图案的轴对称,再到平面图形的轴对称,逐步抽象。三者都致力于培养学生的空间观念和初步的几何直观。

四年级下册则要求学生经历对现实生活中图形运动的抽象过程,让学生更深刻地认识这三种运动的特征,聚焦的是平面图形的平移、旋转和轴对称。要说清楚把图形向哪个方向平移了多少格,把图形绕着哪个点、向哪个方向旋转了多少度,能在方格纸上把简单图形进行平移和旋转。轴对称,则要求学生能在方格纸上补全简单的轴对称图形,从而更加深刻地认识轴对称图形,更具体地感受对应关系,形成空间观念和推理意识。

此外,教师还要让学生感受数学美,能运用这三种运动特征在方格纸上设计简单的图形,能利用平移或旋转解释现实生活中的相关现象,从而帮助学生逐步形成空间观念和几何直观。可见,目标是逐步进阶的、螺旋上升的,有明显的阶段性和层次感,即从生活到数学,从立体到平面,从定性描述到定量刻画,逐步抽象,发展学生的空间观念,培养学生初步的几何直观和推理意识。同时,在设置单元整体教学目标时,还要兼顾第四学段中“图形的变化”“图形与坐标”中的相关要求,做到前后相连,整体推进,逐步提升,不断发展。

三、注重目标的可测性

对于一个有明确主题的教学内容来说,在设置目标前,教师首先必须准确把握所教内容的数学本质,必须深入挖掘其育人价值,并以此确定应培养的核心素养有哪些,从而科学、合理地设置教学目标。在设置教学目标时,要依据“新课标”要求,从整体到部分,从抽象到具体,即“内容所属主题的总体目标—与此相关的学段目标—与此相关的年级目标—与此相关的单元目标—与此相关的课时目标”,逐步分解、不断细化,做到明确具体、切实可行。

如在教学苏教版小学数学教材三年级上册“多彩的‘分数条’”时,教师先要从整体上思考和把握教学目标。“新课标”把这一内容归为“数与代数”领域中的“数与运算”主题,在教学时教师要让学生借助熟悉的具体情境,经历由数量到数的抽象过程,初步体会到数是对数量的抽象,感悟到数的概念在本质上的一致性,即从计数单位入手,理解和掌握分数概念,形成数感和符号意识;还要让学生感悟数的意义与运算以及运算与运算之间的关系,体会数的运算本质上的一致性,即数的四则运算在本质上都分别是计数单位个数的四则运算,从而让学生形成运算能力和推理意识。

其次,要考虑学段目标,三年级上册“分数的初步认识(一)”是把一个物体或一个图形平均分,从而认识几分之一和几分之几,能直观描述分数和比较简单分数的大小;三年级下册“分数的初步认识(二)”是把由多个物体组成的一个整体平均分,从而认识几分之一和几分之几。三年级下册内容抽象程度高,学生较难理解和掌握,尤其是对一个整体(单位“1”)的认识,为此需要逐步抽象,不断感悟。四年级没有安排这方面的内容。上述两个单元都是为了让学生对分数意义有较多的、直观的和具体的感性认识,属于初步认识分数,都是为学生理解和掌握五年级下册“分数的意义”单元做铺垫的,都要培养学生的数感、抽象意识和初步的几何直观等。接着,要制定本单元的教学目标:结合熟悉的、具体的情境,引导学生初步认识分数,感悟分数单位,培养数感、符号意识和运算能力,能直观地描述分数,能比较简单分数的大小,会计算同分母分数的加减法等。

最后,要明确本课时的目标:让学生在游戏中感悟分数单位的意义,能比较简单的分数的大小,体会几个简单的分数单位之间的关系,能进行同分母分数的加减运算,培养数感、符号意识和运算能力等。

在明确了本课时的教学目标后,教师就会自觉地紧扣这一目标,主动地落实目标,就不会让学生一玩了之,而会在其玩过“抢1”游戏后,立即还原过程,引导其深思:为什么能抢到1?原来是相同的、小的分数单位逐步合并成大的分数单位的结果(过程略)。同样,在玩过“清0”游戏后,教师也会引导学生立即还原过程,探明1变成0的原因,即把大的分数单位逐步拆分成相同的小的分数单位(过程略),不断拿,直至拿掉所有符合要求的分数单位。两个游戏都要运用转化思想,要进行逻辑推理和等量代换,都要渗透数据的随机性。

当然,在进行单元整体教学时,我们还要注重目标设置的整体性、层次性、联系性等,这里不再赘述。总之,为了让单元整体教学的目标设置得科学合理、明确具体、切实可行,教师须依据“新课标”要求,进行整体思考,综合考量,不断细化,逐步落实,做到既统筹兼顾、相互交融,又各有侧重、各个击破,从而为学生的长远发展服务。