关联、想象、拓展:让知识再生长

作者: 褚陈玲 徐丹红

【教学内容】

人教版小学数学教材四年级下册第五单元“三角形单元复习”。

【教学目标】

1.在解决问题的过程中,进一步梳理三角形知识,沟通边与角的内在联系,提高运用知识的能力。

2.通过观察、想象、画图、推理等数学活动,提高空间想象能力,培养空间观念。

3.在活动中突破思维定式,体验成功,增强学好数学的信心。

【教学重点】

梳理三角形知识,沟通边与角的内在联系,提高运用知识的能力。

【教学难点】

在边与角的联动中发展空间观念。

【教学过程】

一、复习引入,回顾旧知

师:今天这节课我们要对三角形单元进行复习。关于三角形,大家已经学习了哪些知识?

生:三角形的分类、三角形的内角和、三角形的三边关系。

师:这些知识有的是与三角形的边有关的,有的是与三角形的角有关的。如果请你应用这些知识来解决问题,你敢接受挑战吗?

【评析】单元知识的梳理与回顾是复习课的重要内容之一。教师通过“关于三角形,大家已经学习了哪些知识?”这一问题唤醒学生对已学三角形内容的简单回忆,让学生能够快速地进入学习状态。

二、任务驱动,温故知新

(一)以点带面,沟通边角关系

1.问题解决,复习三边关系

出示任务一:三角形ABC的周长是24 cm,其中一条边长是8 cm,另外两边的长度分别是多少(边长为整数)?请把你想到情况写下来。

(生独立完成后反馈)

生:8 cm、8 cm、8 cm。

师:三条边都是8 cm,符合任务要求吗?(生一致认同)那只有这一种吗?

生(补充):还有8 cm、7 cm、9 cm,8 cm、6 cm、10 cm和8 cm、5 cm、11 cm。

师:8 cm、7 cm、9 cm,你们是怎么想到的?

生:因为其中一条边8 cm是固定的,那另一条边可以在8 cm的基础上减少1 cm,第三条边就增加1 cm,保持两条边的和是16 cm就可以了。

师:这个同学的想法真棒,很有条理。以这样的方法,我们继续想,就可以得到8 cm、6 cm、10 cm和8 cm、5 cm、11 cm。(稍停顿)为什么不继续列举了?

生:因为继续往下是8 cm、4 cm、12 cm,8+4=12,不能围成三角形。

师(小结):是的,在三角形中任意两边之和要大于第三边。对于三边关系,同学们掌握得很扎实!

2.由边及角,画等边三角形

师:那这4个三角形分别长什么样呢?哪一个最容易想到?

生:8 cm、8 cm、8 cm最容易想到,因为这是一个等边三角形。

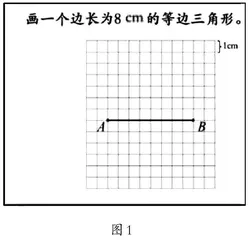

师:那这个等边三角形你们会画吗?老师已经在方格纸中帮你们画好了其中一条边,请大家继续将它画完。(如图1)

(生独立尝试,师巡视)

师:同学们完成了吗?遇到了什么困难?

生:第二条8厘米的边画完后,发现第三条边不是8厘米,三条边都正好是8厘米很难。

师:看来要画等边三角形只关注边还不够,那还需要关注什么呢?

生:我们还可以关注它的角,等边三角形的角也是相等的,都是60°。

师:从边想到了角,那现在可以怎么画呢?

生:借助量角器画60°的角,在射线上取8 cm,最后连接另一条边。

师:你们想到的方法真不错,那就请大家动手试试吧。

3.思考分类,感受边角关系

师:同学们,刚才我们画的等边三角形如果按角分,它是一个什么三角形?

生:锐角三角形。

师:那另外的3个三角形按角分会是什么三角形?先看边长为8 cm、7 cm、9 cm的三角形。

生:也是一个锐角三角形。

师:你是怎么想的?

生:因为底边8 cm不变,左边减少1 cm,右边增加1 cm,最上面的顶点就应该往左下偏一点或者往右下偏一点,所以仍旧是锐角三角形。

师:他真的很会想象和思考,请把掌声送给他。

师:按照这个同学的方法继续想,边长为8 cm、6 cm、10 cm的三角形会是什么三角形呢?

生:再往下偏一点,可能还是锐角三角形。

生:会不会变成直角三角形?

师:到底是什么三角形呢?我们一起来看看(课件呈现如图2)。原来是一个什么三角形?

生:直角三角形。

师:现在你一定想到了边长为8 cm、5 cm、11 cm的三角形是什么三角形。

生:钝角三角形。因为11 cm这条边更长,它对应的角就会大于90°。

(根据学生表述,课件逐步呈现,如图2所示)

师:同学们很会分析,确实是钝角三角形。原来当三角形的一条边越来越长时,它所对应的角也会越来越大。

师(小结):同学们,前面在学习三角形的时候,是从边和角这两个方面去研究的,通过今天的复习,我们发现,其实边和角是紧密联系在一起的。

【评析】本环节,教师以“已知周长和一条边长,求另外两条边的长度”切入,从周长入手对学生来说是有难度和挑战的。在解决这一任务的过程中,学生除了有序思考,更要主动运用所学的三角形三边关系的知识解决问题。这样既避免了枯燥的复习和简单的操练,又能在运用知识中进一步巩固所学知识。而在画等边三角形的过程中,从边的特点走向角的特点,教师引导学生主动将两者联系在一起。同时,借助等边三角形推理、想象、判断其余三角形的类别,让学生在感受边角的紧密联系的同时,培养空间想象能力,使所学知识进一步结构化。

(二)想象推理,打破思维定式

1.以线段AB为边寻找直角三角形

出示任务二:请你找一个点C,使△ABC是一个直角三角形。想一想,点C会在哪里?(如图3)

师:这里有几个点,哪几个是符合要求的呢?

生:①号点。

生:①号点和④号点。

生:①号点、②号点和④号点。

师:大家的想法有些不一样,但是你们都觉得③号点不对,为什么?

生:③号点连接后形成的是钝角三角形。

(课件跟进连接、形成三角形)

师:①号点你们都觉得是对的,为什么呢?

生:因为①号点与点A连起来的线段和线段AB是垂直的,就会形成一个直角三角形。

师(呈现①号点与点A连起来的直线):那在这条直线上你还能找到其他的点也能构成直角三角形吗?

师:是的,我们可以在这条直线上找到无数个点。哪个点和①号点的判断方法是一样的?

生:④号点。

师:①号点和④号点这两个点形成的三角形都是以线段AB为直角边的直角三角形,你们的判断很准确。那最后剩下的②号点形成的是直角三角形吗?有什么办法证明?

生:是直角三角形。因为②号点与点A、点B连起来是正方形格子的对角线,所以两个角分别是45°和45°,那顶角就是90°。

师:你们同意他的证明方法吗?

(学生一致认可)

师:那像这样的点只有这一个吗?

生:对应下面也有一个。

(教师请学生指出,课件呈现⑤号点)

师:如果把这②号点和⑤号点连成一条直线,第三个顶点在这条直线上移动,都是直角三角形吗?

生:不是。往上移是锐角三角形,往下移是钝角三角形。

师:是啊,在移动的过程中,角是在不断地变化的。但无论怎么变,这些三角形都是什么三角形?

生:等腰三角形。

2.丰富以线段AB为斜边的直角三角形

师:那以AB为斜边的直角三角形,除了②号点和⑤号点外,还能找到其他的点吗?请你们再来试一试。

(学生独立尝试后反馈。展示方法:摆三角尺。把三角尺的两条直角边与点A、点B重合,描出的三角形就是直角三角形,如图4所示)

师:这个同学的方法太有意思了,你们看懂了吗?这种方法有什么需要注意的地方吗?

生:需要注意的是,点A和点B必须在两条直角边上。

师:想不想试一试?那就请你也在练习纸上用这种方法画两个直角三角形。

师:成功了吗?画出来的点C会在哪里呢?我们一起来看看。(课件逐渐呈现)

师:仔细观察这些点,你们有什么发现?

生:这些点连起来像一个圆。

师:是的,以AB为斜边可以画无数个直角三角形,而且这些点的位置连起来正好是一个圆。

【评析】教师充分利用上一个材料请学生继续思考:如果要找第三个点使之成为一个直角三角形,这第三个点会在哪里?教师引导学生去想象、辨析:为什么与AB垂直的直线上的点都可以?为什么中间上方的点也符合直角三角形的要求?让学生借用想象后的验证说理,进一步提升想象和推理的能力。从以AB为直角边走向以AB为斜边,从以AB为斜边的2个点走向无数个点。打破了学生的思维定式,进一步培养了学生的创新意识。

三、观察联想,适度“孕伏”

师:同学们,刚刚我们以AB为直角边画出了无数个直角三角形。请你们仔细观察这些三角形,说说有什么发现(如图5)。

生:这些三角形的一条直角边越来越长了,三角形也越来越大了。

师:同学们都很善于观察,其实越来越长的这条直角边就是这个三角形AB边上的高。那如果要画一个更大的三角形,应该怎么画?

生:把高画得更长一些。

师:当底不变时,我们发现,高越来越长,三角形也越来越大了。那么到底三角形的大小和高有什么关系,在以后的学习中我们会继续探索!

【评析】对于三角形的认识,本单元的学习只是一个开篇,后续还会进一步研究三角形的面积等知识。而为什么要学三角形的“高”,学生其实是缺少对其价值感悟的,事实上“高”又是后续研究面积时的核心要素。因此,教师试图借助同底不同高的直角三角形的大小比较,渗透三角形的高对面积的影响,为后续教学种下生长的种子。

【总评】

复习课的教学有很多不同的模式,但对复习课的教学目标定位往往是一致的,那就是“温故而知新”“求知、求联、求发展”。在三角形单元的复习教学中,教师通过挑战性任务的驱动、学习材料的精心选择、拓展性知识的巧妙设计,在实现教学目标的同时,引导学生突破思维定式,助力学生空间观念的培养和数学思维的提升。

一、布置结构化任务,促进知识联结

复习课需要教师既能把握横向知识,又要着眼于纵向知识的深度联结。本单元内容包含三角形的概念、稳定性、三边关系、分类以及内角和几个板块的内容,虽然知识点较多,但仅进行知识点梳理并不难,真正的难点在于如何让学生在梳理中对疑难点进行巩固。如何让横向的知识连成片、纵向的知识连成网,如何提升学生应用知识解决问题的能力等。因此,在教学中,教师借用“一条已知的8 cm的边”这一个学习材料,精心设计了两个连续性的任务:已知周长和一条长为8 cm的边,找三角形、画三角形、对三角形进行分类;已知一条长为8 cm的边,构建不同的直角三角形。任务一,从三角形的三条边的关系入手,引导学生复习疑难知识,横向打通单元内知识的联系。任务二,以直角三角形为切入点,将相关知识进行纵向联结。教师以两个任务为驱动,让学生巩固本单元所学知识,在完成任务的过程中主动联结知识,感受知识之间的联系,又提升了综合运用知识的能力。

二、创设想象空间,促使数学素养落地

对于图形与几何内容的教学,除了知识点的学习,还有一个长远、核心的任务就是培养学生空间观念。培养空间观念是一个长程任务,且很难对学生的想象过程进行展示与指导。在教学中,我们多次看到了教师对学生进行想象引导的任务:根据等边三角形想象另外3个三角形的样子,根据点的移动想象三角形的类型,根据找到的点想象无数个点形成的形状……同时也给学生独立想象创造了空间:先想再写、先想再画、先想再交流。更重要的是,借助课件中点的移动过程的呈现、学生操作的呈现、错误画图的呈现等的设计,将学生的想象进行可视化的展示,让空间观念的培养真正落地。

三、“孕伏”后续知识,促进思维生长

复习课是知识的梳理课,是练习的巩固课,更是后续教学的“孕伏”课。“孕伏”什么,如何“孕伏”,考验的是教师以发展的眼光、以大单元的视角进行教学思考与设计的能力。学生以同一条边为斜边画直角三角形,从2个点到无数个点突破了思维的局限,从无数个点走向轨迹形成圆形,“孕伏”直角三角形三点共圆;以同一条直角边的三角形高的变化带来面积大小的变化,感受三角形的高与三角形的面积之间的关系,为后续面积的学习做好铺垫。在看似本单元知识复习的过程中,教师不断渗透后续学习的新知识,让复习有增量,让知识有延续,让思维可生长。