“文学阅读与创意表达”学习任务群下的单篇教学研究

作者: 严涛

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)提出学习任务群的概念,旨在整合学习内容、学习资源,优化教与学的方式,强化新知识与旧知识、学习与生活、学习与运用之间的联系,帮助学生形成结构化思维。笔者以《慈母情深》一课教学为例,探究“文学阅读与创意表达”学习任务群下的单篇教学。

一、目标定位:把握单元与单篇的内在联系

统编小学语文教材中的单元内容由人文主题和语文要素统领。单篇教学目标的确定须立足于教材编排特点,从单元整体和单篇文本两个维度考量。

(一)单元整体分析

《慈母情深》一课所在单元以“舐犊情深”为主题,编排了《慈母情深》《父爱之舟》两篇精读课文,呈现了父母表达爱的不同方式,丰富了舐犊情深的内涵。编者围绕单元语文要素,设计了“默读课文,边读边想象课文中的场景,说说哪些地方让你感受到了‘慈母情深’”“默读课文,说说在‘我’的梦中出现了哪些难忘的场景,哪个场景给你的印象最深”等课后习题,旨在引导学生关注场景刻画和细节描写。《慈母情深》多处运用了场景刻画和细节描写,如对工作环境的描写、对母亲和“我”的动作、神态、语言的描写等。《父爱之舟》一文记叙了“我”梦中的事情,更加注重整体场景的描绘。文章的语言朴实而真挚,多次表达了对深沉父爱的感悟,如作者在文中表达了这样的愿望:“我什么时候能够用自己手中的笔,把那只载着父爱的小船画出来就好了!”此外,这一单元还安排了略读课文《“精彩极了”和“糟糕透了”》,让学生在比较分析和关联学习中,进一步理解和掌握语文要素。单元课文与单元“口语交际”主题“父母之爱”、习作《我想对您说》以及单元“语文园地”等板块内容相互关联,共同构成了一个有机的整体。综观单元内部,从范文支架搭建到略读课文运用实践,从交流平台梳理总结到习作综合运用,无不体现了“由扶到放、学用一体”的教学理念。

(二)单篇文本解读

《慈母情深》细腻地描绘了“我”因渴望买书,第一次来到母亲工作场所的情景。在那里,“我”目睹了母亲在恶劣的工作环境中辛勤劳作,她的疲惫与瘦弱让“我”深感震惊。文章通过场景刻画和细节描写,成功塑造了一位深爱孩子、全力支持孩子学业的慈母形象。同时,它也真实地再现了“我”从对书的热切渴望,到对母亲艰辛工作的惊愕,再到内心的惭愧与心疼的复杂的心理变化过程。在表达特点上,文中多次运用反复手法,增强了文章的感染力。如在场景刻画上,连续使用“七八十台”“七八十个”“七八十只”等描述,体现了母亲工作环境的拥挤闷热、嘈杂昏暗;在对母亲形象的刻画上,连用多个“立刻”,体现了母亲工作的忙碌、辛劳。教学时,教师宜从整体入手,关联多个场景和细节,引导学生深入体会慈母情深和作者的情感变化。教师要引导学生联系生活经验理解“我”“鼻子一酸”的含义,鼓励学生说一说自己感受到的父母之爱,尝试创意表达。

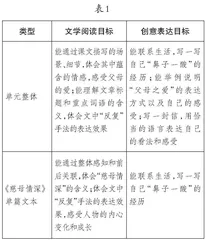

基于对单元整体的分析和单篇文本的解读,笔者设置了从单元到单篇的结构化教学目标,以有序落实语文要素(见表1)。

二、系统建构:注重单元内容统整规划

单篇教学要以单元学习主题和结构化情境任务为依托,在单元学习任务群的统摄下有序开展。笔者基于学习任务群结构化、情境化、进阶性的特点,围绕单元主题和语文要素,系统建构学习内容,创设了单元情境任务“制作《爱的成长手册》”,设置了“分享爱的故事”“感悟舐犊之情”“表达舐犊情深”“整合内容,完成制作”等子任务。四项子任务前后关联、循序渐进,共同指向识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文能力的整体提升。在《慈母情深》一课的教学中,笔者安排了梳理故事内容、感悟“慈母之情”、寻觅成长足迹、探究语言密码、记录成长故事等单篇课文教学任务,旨在引导学生抓住场景刻画、细节描写感悟慈母情深,让学生能联系生活,收获成长。单元学习任务群安排见图1。

三、单篇教学:强化情境任务与活动设计

统整规划单元学习内容,落实单篇教学目标,需要教师强化情境任务与活动设计,关注生活情境、文本情境、语用情境的有机结合。

(一)生活情境任务

“新课标”在课程理念中明确指出,义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,教师要创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。生活情境任务拉近了学生与文本的距离,让文本学习既立足于学生生活,又服务于学生生活。笔者聚焦生活情境,设计了如下学习任务。

任务目标一:字词学习与整体感知

学习任务:梳理故事内容

1.出示课文中“让‘我’‘鼻子一酸’的场景描写”,让学生谈谈自己的读后感受。

2.出示以下三组词语和短语,要求学生朗读并找出它们的共性,谈谈自己的发现。

低矮 压抑 潮湿颓败 身在蒸笼

疲惫 掏衣兜 皲裂的手

失魂落魄 呆呆地 鼻子一酸

3.请借助表格,概括课文内容。

[我想有一本《青年近卫军》,__________。

我第一次到_____________,看到了母亲工作的辛苦;母亲不顾别人阻挠___________,又立刻投身工作。

我____________,鼻子一酸。]

任务目标二:理解“鼻子一酸”的内涵

学习任务:记录成长故事

1.想一想“我”为什么“鼻子一酸”,攥着钱跑了出去?

2.学生朗读“那一天我第一次发现,母亲原来是那么瘦小!那一天我第一次觉得自己长大了,应该是一个大人了”。

3.思考:课文中的“我”“鼻子一酸”,意味着什么?

4.思考:在生活中,你有没有“鼻子一酸”的经历?在什么时候,发生了什么事情?有没有让你觉得长大了,懂事了?试着写一写。

教学中,笔者引导学生品读课文中让作者“鼻子一酸”的事情,品味让人“鼻子一酸”的慈母情,理解“鼻子一酸”的内涵,写一写自己“鼻子一酸”的经历。这一系列任务活动,围绕“鼻子一酸”层层推进。在这一过程中,学生始终处于真实的生活情境之中,通过这些活动,他们能更深刻地理解文本中的情感,甚至与作者产生情感共鸣。

(二)文本情境任务

语文是一门学习语言文字运用的综合性和实践性课程。语言文字运用离不开具体的文本情境,而统编小学语文教材中每一篇课文都是一个独特的语言运用情境。只有立足作者视角,走进文本情境,才能真正感悟“慈母情深”,理解“鼻子一酸”的内涵,体会成长的滋味。笔者聚焦文本情境,安排了如下学习任务和活动。

任务目标:感悟“慈母情深”和“我”的内心成长

学习任务:感悟“慈母情深”

活动一:找场景细节,感悟“慈母情深”

引导学生默读课文,边读边想象课文中的场景和细节。

活动二:抓关键词句,品味“慈母情深”

1.“我穿过一排排缝纫机,走到那个角落,看见一个极其瘦弱的脊背弯曲着,头凑到缝纫机板上。周围几只灯泡烤着我的脸。”很多学生对课文中的这句话印象深刻,引导学生说一说从哪些关键词句中感受到“慈母情深”。

预设一:学生从“极其瘦弱、脊背弯曲、凑”等字词中感受到母亲工作的艰辛。

预设二:学生从“几只灯泡、烤”等字词中感受到母亲工作环境的昏暗、闷热,体会到母亲赚钱不易。

2.在学生能抓住关键字词品味的基础上,引导学生关联课文前后内容,更深刻地理解作者的情感。

预设一:学生从“极其瘦弱、脊背弯曲”等词中感受到母亲工作的辛苦,想象母亲工作时拥挤低矮、潮湿酷热、噪声震耳的环境,深入体会母亲挣钱不易。

预设二:学生联想到后文母亲毫不犹豫地给“我”钱买书,能更深刻地感受到“慈母情深”,母亲宁可自己辛苦,也要满足孩子看书的愿望。

3.关联前后文,会让学生的感受更加深刻。笔者引导学生思考文中还有哪些场景和细节最能让人感受到“慈母情深”,要求学生根据关键词句批注。

预设一:母亲和“我”的对话特别简短,联想到后面母亲每次和“我”说完就快速坐下去,立刻又陷入手脚并用的忙碌状态,学生能感受到母亲的辛苦和对“我”无尽的爱。

预设二:母亲毫不犹豫地给“我”钱和旁边人的制止形成对比,学生能进一步感受到“慈母情深”,母亲不仅供“我”吃穿,还支持“我”看书。

预设三:学生围绕“母亲掏衣兜,掏出一卷揉得皱皱的毛票,用皲裂的手指数着”这句话,结合课文中对母亲辛苦工作的样子的描写,能感受到母亲尽管赚钱不易,但还是给钱让“我”买书,真是慈母情深。

学习任务:寻觅成长足迹

1.浓浓慈母情对“我”产生了哪些影响呢?请关注文中“我”的表现,完成鱼骨图。

2.对照鱼骨图中母亲和“我”的表现,猜想“我”的心理变化。

3.结合母亲的表现和“我”的心理变化,品悟对话中的细节(如为什么母亲“语言简短”,“我”吞吞吐吐)。

预设一:母亲忙于工作,所以语言简短。

预设二:“我”想要买书,但发现母亲的不易,内心愧疚,不忍心要钱,所以说话吞吞吐吐、犹豫不决。

4.鼓励学生朗读母亲和“我”的对话。

教师要引导学生走进文本情境,品析场景刻画和细节描写中蕴含的感情,真切体会何为“慈母情深”。为避免学生的理解碎片化,教师可以引导学生采用前后关联的学习策略,关注场景细节之间的内在联系,促进学生的深度思考。学生在完成学习任务的过程中,能结合文本情境,进一步体会“我”的情感变化,一步步发现“我”的成长历程,为深入感受“慈母情深”和理解“鼻子一酸”做铺垫,在文本熏陶中获得情感共鸣。

(三)语用情境任务

将学科学习转化为学科实践,有助于发展学生的学科素养。语用情境便是聚焦语言文字运用,让学生在真实的语文实践活动中学习语言运用的方法,获得语言运用的经验,提升语言文字运用的能力。为增强文章的感染力,《慈母情深》一文多次运用反复的修辞手法,着重刻画了母亲工作环境的恶劣、母亲工作的劳累和不易。为引导学生体会文章语言文字运用的奥秘,笔者设计了如下语用情境任务。

任务目标:探究文本表达,学习语言运用

学习任务:探究语言密码

活动一:学法探究

1.引导学生自由读“背直起来了,我的母亲。转过身来了,我的母亲。褐色的口罩上方,一双眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的母亲的眼睛……”,鼓励学生说一说自己的发现。

2.示范转身的动作,引导学生思考:转身明明是一瞬间的动作,为什么作者却放缓节奏、描写细致?

3.出示反复手法的定义:根据表达需要,有意让句子或词语重复出现的修辞方法,目的是强调某种意思,突出某种情感。

4.“背直起来了,我的母亲。转过身来了,我的母亲。褐色的口罩上方,一双眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的母亲的眼睛……”中连用三个“我的母亲”,是为了强调什么,突出什么情感?读好这个句子需要注意什么?(如重读三个“我的母亲”,体现“我”的吃惊、愧疚等)

活动二:迁移运用

1.引导学生画出课文中运用了反复手法的地方,鼓励学生思考反复出现的内容强调什么意思、突出什么情感。

预设一:课文第七自然段连续使用四个“七八十”,强调工厂人多、灯多、缝纫机多,体现了工作环境的拥挤、炎热、嘈杂,表现出母亲工作的辛苦和不易。

预设二:课文描写母亲给“我”钱后又立刻忙碌起来的部分连续使用了四个“立刻”,强调了母亲动作快,表现出母亲节省时间、抓紧时间工作的辛劳。

2.出示母亲转过身来和坐下去的内容,鼓励学生朗读品味。

3.作者运用反复的修辞手法,真实记录了自己第一次来到母亲工作的地方,“鼻子一酸”的经历。笔者引导学生复述课文内容,再次走进那让“我”“鼻子一酸”的经历。

[我要一本《青年近卫军》,想得整天失魂落魄。我来到母亲上班的地方,向母亲要钱。

那是我第一次到母亲为我们挣钱的那个地方, ,

, 。

我鼻子一酸,攥着钱跑了出去……]

教学中,教师要结合文本表达特点,设计语用情境任务,引导学生发现课文中多处运用反复的修辞手法。通过概念理解、朗读感悟、比较分析、迁移运用等方法,学生能理解反复手法的内涵,品悟语言文字背后的情感,实现“学”和“用”的有机结合。

综上,“文学阅读与创意表达”学习任务群下的单篇教学,要把握单元与单篇的内在联系,设计结构化的教学目标;要注重单元内容的统整规划、整体设计;要强化情境任务与活动设计,注重生活情境、文本情境和语用情境的有机融合。