指向“三会”:小学数学作业设计新思路

作者: 张卫星

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下称“新课标”)指出,数学课程要培养的学生核心素养,主要包括三个方面,即“三会”,分别是会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界。数学教学要关注学生的核心素养,数学作业同样要关注学生的核心素养,即数学作业要指向学生数学眼光的培育、数学思维的发展、数学语言的表达。当数学作业指向“三会”,也就做到“教—学—评”一致,学生的核心素养就能得到全面、和谐、持续、稳定的发展。

一、聚焦综合,培育数学眼光

“新课标”指出,教师要引导学生逐步养成从数学角度观察现实世界的意识与习惯,发展好奇心、想象力和创新意识。数学来源于生活,又应用于生活。只有将现实生活融入数学作业,才能让学生感受到数学的实用价值,从而不知不觉地喜欢上数学。融入生活素材的同时更要聚焦知识的综合,即一个作业要综合多个知识点。完成了一个作业,就掌握了几个知识点,真正做到了以点带面。在完成综合性作业的同时,学生的数学眼光也将变得更加犀利,指向更加精准。

例如,在教学人教版小学数学教材五年级上册“分段计费”后,教师有意识地设计了如下作业。

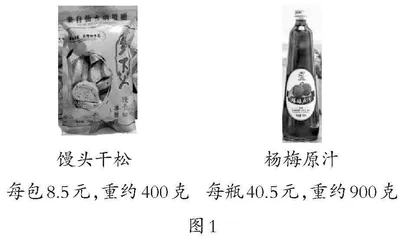

神仙大农旗舰店“年货”热销,图1是某网购平台中销量最高的两件商品。

1.王阿姨在网上买了5包馒头干松和5瓶杨梅原汁共需要多少元?

2.表1是某快递公司的收费标准,神仙大农旗舰店要将这些商品及时邮寄给王阿姨(浙江省内),需要付邮费多少元?

这个作业指向现实生活中的网购,有四个创新点。一是将“分段计费”内容与网购知识紧密结合,五年级的学生大都有过和家长一起网购的经验,学生比较感兴趣;二是将几个知识点综合在一起,既要计算购物总价,又要选择“分段计费”标准,再分段计算邮费,三者融为一体,比较自然且有挑战性;三是改变了以往“分段计费”作业中物体总重量已知的习惯,物体总重量需要先计算,同时单位还需要换算,综合性更强,要求更高;四是将当地的特产——馒头干松及杨梅原汁融入作业中,让学生感觉数学就在身边,明白学好数学的重要性。这个作业需要学生综合运用知识,有一定的难度,学生要学会用数学的眼光观察整个作业,需要通盘考虑。如果学生能够准确完成作业,那么他们的数学眼光又将向前迈进一步。

二、聚焦拓展,发展数学思维

“新课标”指出,教师要引导学生探究自然现象或现实情境中所蕴含的数学规律,经历数学“再发现”的过程,逐步形成理性精神。可见,发展学生数学思维是数学教学的重要任务。因此,数学作业设计要聚焦拓展与变式,让学生在拓展与变式中经历思考过程,发展数学思维。

例如,在教学人教版小学数学教材五年级上册“用方程解决问题”后,教师可设计如下作业。

一个数的小数点向右移动一位后比原数大2.25,这个数原来是多少?在解决这个问题时,小思和小丽用了不同方法,请你帮他们把方法补充完整。

1.小思是这样想的(如图2)。

2.小丽是这样想的:设原来的数为x,则小数点移动后的数为( ),可得方程( ),将解决过程写在下面。

3.你还有不同的方法吗?将解决过程写在下面。

这个作业是含有两个未知数的拓展题,将小数点移动规律和用方程解决问题巧妙整合。第1题指向数字谜解法,因为小数点向右移动一位后比原数大2.25,说明原数是两位小数,移动后是一位小数,因为从两位小数变成一位小数且整数部分只有一位,说明原来的小数的整数部分是0。根据小思的想法,马上可以倒推出原数是0.25,向右移动一位后是2.5。第2题指向用方程解决问题,因为小数点向右移动一位扩大到原数的10倍,设原数是x,现在就是10x,顺势列出方程并解决问题。第3题指向用算术方法解决问题,因为小数点向右移动一位,扩大到原数的10位,说明原数是1倍,1倍到10倍增加了(10-1)倍,这增加的(10-1)倍正好与增加的2.25相对应,顺势求出1倍数(原数)。这个作业将方程解法、数字谜解法及算术解法整合在一起,具有一定的拓展性,能够提升学生的高阶思维能力。

再如,在教学人教版小学数学教材五年级上册“组合图形的面积”后,教师可设计如下作业。

用含有字母的式子表示图3(1)阴影部分的面积时,小明想用大正方形的面积减去小正方形的面积,他的方法可以表示为( )。用含有字母的式子表示图3(2)阴影部分的面积时,小雨想沿着虚线将图3(2)的小长方形剪下来拼到右边,从而直接计算大长方形的面积,他的方法可以表示为( )。

这个作业既有组合图形面积的计算问题,又有用含有字母的式子表示面积的问题,有一定的拓展性和思维含量。第(1)题,学生都知道是大正方形的面积减小正方形面积,答案是a2-b2,但用字母表示时很多学生写成a×a-b×b,表明这些学生还没有学会化简含有字母的式子。第(2)题是“出入相补”原理的运用,虽然将小长方形移到右边变成一个大长方形,但图形的总面积是不变的,还是a2-b2,但想到这种方法的学生比较少,表明他们还没有真正领会“出入相补”原理的内涵。大部分学生都在思考新长方形的长和宽,知道新长方形的长是(a+b),新长方形的宽是(a-b),面积就是(a+b)×(a-b),这种方法已具备一定的思维含量,但解题过程和“出入相补”原理的运用相比显得更复杂。通过这个作业,学生能够较好地理解“出入相补”原理,数学思维也得到发展。

三、聚焦规律,表达数学语言

“新课标”指出,教师要引导学生经历用数学语言表达现实世界中的简单数量关系与空间形式的过程,初步感悟数学与现实世界的交流方式;能够有意识地运用数学语言表达现实生活与其他学科中事物的性质、关系和规律。因此,在设计数学作业时,教师要有意识地聚焦有规律的数学题,让学生在探索与操作中找到规律并用数学语言表达出来。语言是思维的外衣,能用数学语言准确表达出来,说明学生已经掌握了数学规律。

例如,在教学人教版小学数学教材五年级上册第五单元“整理与复习”后,教师可以设计如下作业。

在下面这组平行线内,分别画出与已知平行四边形面积相等的一个梯形和一个三角形。

观察这几个图形,我发现( )。

这个作业是对教材练习的改进。教材练习是让学生先测量,再计算两条平行线之间的长方形、平行四边形、梯形、三角形的面积,接着比较它们的面积是否相等,最后说说发现了什么。这个改进的作业让学生先在平行线之间画和已知平行四边形面积相等的三角形和梯形,再发现规律。和教材练习相比,增加了画面积相等的两个图形的要求,难度增加了。从作业反馈来看,暴露出学生的三个问题:一是有些学生没有想到它们的高是相等的;二是有些学生没有想到平行四边形、三角形都是特殊的梯形,不知道只要它们的上、下底之和相等,面积就相等;三是有些学生画完图形后没有标长度,不规范。通过这个作业,学生的画图能力及数学语言表达能力得到了有效提升。

再如,在教学人教版小学数学教材五年级上册“平行四边形面积”后,教师可设计如下作业。

如图4,已知一个长方形框架的长为12 cm ,高为8 cm,把它拉成一个平行四边形后高减少了2 cm,平行四边形的周长是( )cm,面积是( )cm2。

这个作业主要考查长方形框架拉成平行四边形框架后蕴含的规律——周长不变,面积变小。如果学生借助形象的图形能够捕捉到这个规律,第一个填空题能够快速解决。第二个填空题还隐藏着一个规律,即长方形的长和平行四边形的底相等,都是12 cm,高减少了2 cm,即现在的高是(8-2) cm。抓住这个规律,就能迅速解决问题。因此,完成这个作业的关键是看教师在教学时有没有让学生操作学具,只要学生操作过学具,大部分学生都能掌握这个规律。如果学生能准确完成这两个填空题,那就表明他们已经将数学语言内化。

总之,小学数学作业设计要指向“三会”。如果作业设计从培育数学眼光、发展数学思维、表达数学语言几个视角去考虑,那么“教—学—评”一致性就能得到较好体现,就有助于发展学生的核心素养。