“一意孤行”之患大矣

作者: 江松

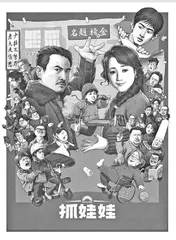

电影《抓娃娃》通过独特的叙事手法和深刻的主题,揭示了当代教育中存在的种种问题。笔者从挫折教育的误区、教育哲学的反思两个层面,对这部电影中出现的一些教育误区进行深入的剖析和论述。

一、挫折教育的误区:一意孤行

在电影《抓娃娃》中,富豪马成钢为培养小儿子马继业成才,精心策划了一场“人为穷养”的实验,企图在逆境中磨砺儿子的意志。这种极端的挫折教育方式,是家长一意孤行的典型体现。在电影中,马成钢夫妇为了将儿子马继业培养成他们心目中的好儿子,不惜一切代价进行操控和安排。他们为儿子制订了详细的教育计划,监控他的一举一动,甚至在发现儿子热爱跑步时,试图通过欺骗和干涉来阻止他追求自己的梦想。这种过度控制剥夺了孩子自主选择和发展的权利,使孩子失去了独立性和自主性。我们在遵循自己的教育理念的同时,往往忽视了孩子的个体需求和情感发展,将孩子视为实现自己的愿望的工具,而非独立的生命个体。

1.过度挫折教育的负面影响

影片中的马成钢夫妇,通过营造贫困的环境来考验儿子,试图让他更加坚韧、独立。然而,这种教育方式忽视了孩子的心理健康与情感需求,将孩子长期置于压力与不安之中。家长对孩子的高期望和严要求,一定程度上会影响孩子的健康成长。在电影中,马成钢夫妇通过贫困教育的方式,试图让儿子在苦难中成长。然而,这种教育方式给孩子带来了巨大的心理压力,让孩子感到痛苦。孩子不仅要面对物质上的匮乏,还要承受精神上的折磨,如被同学嘲笑、孤立等。

过度挫折教育可能会让孩子自卑、焦虑,甚至影响其未来的社交能力和人际关系。教育心理学研究表明,适当的挫折教育可以培养孩子的抗挫能力,但过度的挫折教育则可能适得其反。教育家乌申斯基曾指出,“教育者的人格是教育事业的一切”,他强调在教育过程中应关注学生的心理健康。其实,这种过度的挫折教育,不仅无法达到预期效果,反而可能给孩子留下难以抹去的心理阴影。

2.忽视孩子的个体差异

每个孩子都是独一无二的个体,他们有着不同的兴趣、能力和性格。然而,家长在追求“理想孩子”的过程中,往往忽视了孩子的个体差异,采用一刀切的教育方式。阿德勒的多元智力理论指出,人类具有多种智能,如语言智能、数学逻辑智能、空间智能等,每个孩子在这些智能上的表现和发展速度都是不同的。因此,教育应尊重孩子的个体差异,应采用个性化的教育方式。青年人的舞台不应局限于家庭或当地社区。影片中的马成钢,为了让孩子按照自己设定的轨迹成长,不惜牺牲孩子的兴趣和爱好,这种做法不仅剥夺了孩子的自主权,也限制了孩子的全面发展。

3.教育目的的扭曲变形

教育的真正目的应该是培养具有健康心理、独立人格和创造力的个体,让他们在知识、情感和品德的海洋中航行。然而,家长的一意孤行,往往导致教育目的的扭曲。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》指出,家长在教育孩子时,应树立正确的教育观,以孩子的全面发展为目标,而非仅仅追求学业成绩或满足自己的期望。素质教育强调培养学生的综合素质,包括知识、能力、情感态度价值观等多个方面。影片中的马成钢,将教育视为实现自己的梦想的工具,试图通过孩子的成功来弥补自己的遗憾。这种教育观念,不仅让孩子承受了巨大的压力,也让他失去了追求自我价值的动力。

二、教育哲学的反思:从“一意孤行”到“共同成长”

家长的教育哲学直接影响着孩子的成长轨迹和人生方向。在电影《抓娃娃》中,马成钢的一意孤行不仅给孩子带来了巨大的心理压力,也让他自己陷入了深深的自责和痛苦之中。家长要对自己的教育哲学进行深刻的反思,并做出积极调整。

1.树立正确的教育观念

现代教育理论强调学生的主体性和自主性,认为教育应以学生为中心,关注学生的个体差异和个性发展。家长在教育孩子时,应树立正确的教育观念,尊重孩子的主体地位和个性差异。家长应该认识到每个孩子都是独立的生命个体,他们具有自己的成长规律和特点。家长应尊重孩子的个体差异和个性发展,以科学、合理的方式引导他们成长。从教育的立场来说,培养“独立的人”,就是要尊重和发展学生的个性,使每个学生成为他自己;培养公民,就是要依据一定的社会要求,丰富学生的社会性或公民性,使他们成为不同社会意识形态的合格的、优秀的公民;而培养人类的成员,就是要依据人类共同生活的要求,唤醒和培养他们的人性,以便引导和帮助他们成为人类社会的积极成员。同时,家长也应该认识到,教育是一个双向互动的过程,需要家长和孩子共同努力、共同成长。

2.摒弃功利主义教育观

功利主义教育观往往让家长将孩子的成功视为自己面子的象征和炫耀的资本。这种观念不仅让孩子承受了巨大的压力,也让他们失去了追求自我价值的动力。因此,家长应该摒弃功利主义教育观,以孩子的健康成长和全面发展为首要目标。素质教育理念反对功利主义教育观,认为教育应以学生的全面发展为目标,而非仅仅追求学业成绩或满足家长的期望。家长应摒弃功利主义教育观,培养孩子的综合素养,关注孩子的长远发展。家长要关注孩子的内心世界,培养他们的兴趣、爱好和创造力,鼓励他们勇敢地追求自己的梦想。

3.倡导共同成长的理念

家长应将教育视为一个与孩子共同成长的过程,而不是单方面地灌输和塑造。这意味着家长要放下身段,以平等的姿态与孩子交流,倾听他们的想法和感受,理解他们的困惑和面临的挑战。亲密和承诺结合在一起所形成的爱就是相伴之爱。“爱,就是和你在一起”,这是心理学中的重要观点。“和孩子在一起”,是家庭教育的重要起点。个体在整个生命过程中都应持续学习和发展。这一理念同样适用于家庭教育领域。家长在陪伴孩子成长的过程中,通过观察和参与孩子的学习活动不断反思和调整自己的教育方式和方法,从而实现与孩子的共同成长。家长要提升自己的教育素养和亲子互动能力,这样才能更好地陪伴和支持孩子。通过共同成长,家长和孩子可以建立起更加和谐、真实的亲子关系,促进彼此的成长和进步。

4.培养孩子的独立性和自主性

家长在教育孩子的过程中,应注重培养他们的独立性和自主性。这意味着要给予孩子适当的自主权,让他们在自己的决策中承担责任,并从中学习、成长。个体有追求自主性和自我决定的需求,这种需求对孩子幸福感的获得及行为的调整至关重要。在教育中,给予孩子适当的自主权,让他们在自己的决策中承担责任,有助于培养他们的独立思考能力、问题解决能力和责任感。这种教育方式不仅符合孩子的内在需求,也有助于他们形成积极的自我概念和自我效能感。人不仅有生理需要,也有精神需要。人们对于自主感和自我决定感或许有一种与生俱来的内在需要,人们需要去感受个人因果关系。这意味着,人们需要感到他们的行为是他们自己选择的,而不是被强加的——他们行为的缘由,应存在于他们自身内部,而不是存在于某些外部控制之中。同时,家长也应该鼓励孩子勇于面对挑战和困难,培养他们坚韧的毅力。这样,孩子才能逐渐成长为具有独立思考、自主决策和解决问题等能力的人。

5.关注孩子的心理健康

与孩子学业有成、获得成就相比,我们更应关注孩子的心理健康。心理健康是孩子成长的重要基石,影响着他们的情感、行为和社交能力。心理健康教育的核心理念是关注孩子的全面发展,包括心理健康、情绪稳定和社会适应等方面。教育心理学研究表明,孩子的心理健康状况直接影响其学习效果、社交能力和生活质量。因此,家长在关注孩子的学业和成就的同时,更应重视他们的心理健康。家长要及时关注孩子的情绪变化和心理需求,并提供必要的心理支持和干预。此外,积极心理学也强调关注个体的积极心理品质,如乐观、自信、坚韧等,这些品质对孩子的心理健康和成长同样具有重要意义。积极的支持和关怀可以产生正面的效果,反之则会产生相反的效果。所以,积极教育不仅能让孩子产生正面的学习效应,而且能给予孩子积极向上的力量,在提高他们的成绩的同时,增强他们的心理素质。家长应该密切关注孩子的情绪变化和心理需求,及时给予孩子关心和支持。当发现孩子面临心理困扰时,家长应带孩子积极寻求专业帮助,为孩子的心理健康保驾护航。

《抓娃娃》这部电影通过其深刻的主题和生动的叙事手法,揭示了家长在教育孩子的过程中存在的一意孤行的问题及其带来的影响。我们应该从中汲取教训,努力走出“挫折教育”的误区,共同促进孩子的健康成长和全面发展。在这个过程中,我们要在树立正确的教育观念、摒弃功利主义教育观、倡导共同成长的教育理念、培养孩子的独立性和自主性、关注孩子的心理健康等方面做出积极的努力。

(作者单位:新余学院)