目标统领:基于课程标准的小学数学表现性目标

作者: 李辉

教学目标是教学的出发点和落脚点,既具有导向功能,又兼有调控作用,学习任务设计和学习评价都应紧紧围绕目标进行。在《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)背景下,教师要把握课程内容指向的核心素养,将核心素养目标转化为具体的表现性目标,充分发挥其对教学的导向和调控作用,促进学生核心素养真正落地。

一、小学数学表现性目标的内涵

“新课标”明确指出,课程目标以学生发展为本,以核心素养为导向。“新课标”在小学阶段提出了数感等11个核心素养的主要表现及其内涵。在小学数学学习中,多数课程内容通常指向一个或几个核心素养的培养,但在不同的学段,其表现的标准并没有具体的描述。核心素养要真正落实,教师首先要厘清核心素养在不同学段、不同数学内容上的表现标准,制定出表现性教学目标。

与一般意义的教学目标不同的是,表现性目标是一种更具体、更可观察的目标,其将抽象的“素养目标”转化为较具体的“行为目标”。它们描述了学生在某个领域内预期展示的具体技能、行为或能力。表现性目标通常以可量化、可测量的方式表达,便于教师和学生进行评估和反馈,这些目标通常与具体的任务、项目或情境相关,旨在鼓励学生在实际情境中应用他们所学的知识和技能。表现性目标强调学生的实际表现,如解决问题的能力、合作与沟通技能、创造性思维等。

小学数学的表现性目标是指在小学阶段,学生在数学方面应该达到的表现和水平,这些目标涵盖了数学知识、技能和思维方式等各个方面,旨在培养学生的数学素养和综合能力。表现性目标不仅关于数学知识和技能的要求,更包括了学生在数学领域所应具备的综合素养和能力。通过达成这些目标,学生能在小学阶段奠定坚实的数学基础,为日后的学习打下良好的基础。

二、小学数学表现性目标的作用

小学数学表现性目标在教育教学中发挥着重要的统领作用,设计表现性任务、开展表现性评价时都应紧紧围绕目标来进行,良好的表现性目标有助于指导教学、评估学生,使教、学、评达成一致,促进学生核心素养落地。

1.表现性任务需要表现性目标作指引

学生的学习,最终要落脚在学习目标的达成上,学习任务是达成目标的载体。当围绕特定的教学目标设计表现性任务时,需要确保任务能够直接引导和评估学生在该目标方面的表现,这就要求任务需紧紧围绕目标的达成来设计,每一个任务对应着一个或几个具体的教学目标。

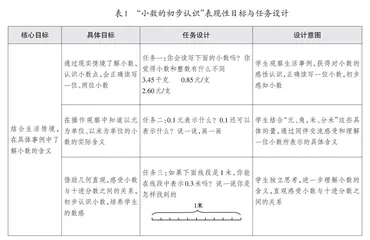

例如,人教版小学数学教材三年级下册“小数的初步认识”一课,教材借助现实情境“水果的重量、笔的单价、人体的温度”引出小数,再以“米、分米、厘米”为例,借助直观模型沟通分数与小数之间的联系,初步感受小数的意义。其指向的核心素养是“数感”,核心目标是“结合生活情境,在具体事例中了解小数的含义”。把目标进行分解细化可以确定本课的表现性目标为:通过现实情境了解小数,认识小数点,会正确读写一位小数;在观察、操作、交流中知道以元为单位、以米为单位的小数的实际含义;借助几何直观,感受一位小数与十进分数之间的关系,初步认识小数,培养学生的数感。在此表现性目标的指引下进行任务设计,如表1所示。

2.表现性评价需要表现性目标作标准

表现性评价除了观察学生在课堂上的学习情况外,还可以通过习题的完成情况来辨别是否达成了目标。这就要求教师进行表现性评价时要紧扣表现性目标,围绕目标制定合理的可观测的评价量规,设计对应的习题,评测学生的目标达成情况,使教、学、评达成一致,获得良好的教学效果。

仍以“小数的初步认识”一课为例,围绕表现性目标,可以制定如表2所示的表现性评价量规。

三、设计指向核心素养的表现性目标

设计指向核心素养的表现性目标最直接的依据首先是“新课标”,“新课标”对小学数学核心素养主要表现的11个关键词的内涵都进行了具体描述。一个核心素养的培养对应多个课程内容和学习任务,教师要结合具体的课程内容将素养目标细化并表述为学生的“行为指标”,即通过学生的具体行为表现分解素养目标,将其转化为更加具体、清晰、可测的学习目标,并据此设计可达成目标的表现性任务。

教师在设计表现性目标时应在“新课标”的指引下聚焦核心素养,先进行单元教学目标分析,再细化分解课时教学目标。其主要流程为:依据“新课标”明确相关课程内容的主题归属、课程目标和学业质量标准,了解对应的内容要求、学业要求和教学提示,厘清内容指向的核心素养;进行教材分析,了解内容结构,理解教材内容的上下关联。在此基础上确定单元教学目标,细化分解成表现性课时教学目标,再结合学情,设计表现性学习任务。基于“新课标”的小学数学表现性目标设计基本模型如图1所示。

下面笔者以人教版小学数学教材五年级下册“图形的运动(三)”一课为例,介绍如何设计指向核心素养的表现性目标。

1.读懂“新课标”,聚焦核心素养

“图形的运动(三)”属于图形与几何领域“图形的位置与运动”主题。在第一学段学生能辨认旋转现象,直观感知旋转特征的基础上,本节内容重在引导学生进一步感知并描述图形旋转运动的特征和变化规律,体会运动前后图形的变与不变,感受数学美,逐步形成空间观念。在学习目标的制定时就应紧紧围绕“空间观念”这一核心素养,根据其内涵,为相应学段内容的表现性目标制定提供指导。

2.关注教材,理解整体结构

学习目标的制定离不开教材分析,表现性目标的制定应整体把握教材内容结构,理解教材内容的关联,沟通知识间的联系,也就是说要弄清楚本节内容的上位和下位知识,使目标的制定不跑偏。

图形的旋转相关课程内容在第一、三、四学段均有涉及,学段内容的安排是一个螺旋上升、循序渐进的过程,如表3所示。其中第一学段(二年级下册)主要引导学生感知与辨别现实生活中的旋转现象,丰富感性认识,以直观感知为主。第三学段(五年级下册)再次认识旋转,主要是理解旋转三要素(中心点、方向、角度),进一步感知旋转的特征,由直观认知逐渐过渡到抽象认知。第四学段(九年级上册)学习旋转的定义、性质等相关概念及其应用。

“图形的运动(三)”处于第三学段,教学目标应落在“理解旋转三要素,进一步感知旋转特征”这一重点上,细化分解成表现性目标:整体感知旋转现象,能辨认出生活中和图形中的旋转运动;体会图形旋转的三要素,能通过“中心”“方向”“角度”准确描述图形的旋转运动;能感悟图形旋转的性质;能运用图形旋转的性质在方格纸上画出简单图形旋转90°后的图形、设计简单的图案,形成空间观念。

表现性目标主要依据“新课标”和教学内容制定的,是都要达到的目标,不能因为教师或学生的不同而有区别。表现性评价则是测量学生是否达成了表现性目标,会因学生的不同学习效果反映出不同的水平。为了更好地达成目标,教师需结合学情设计有层次的表现性任务,需要注意的是,在设计学习任务时教师往往从自身的视角出发,关注的是对学生知识的理解和掌握,侧重学习结果,忽略了学生的学习过程。因此,教师还应思考:学生现有的认知起点是怎样的,根据目标设计的学习任务是否能激发学生的内在需求和兴趣。教师应从学生角度出发,进行必要的学前调查,掌握学习起点,为学习任务的设计提供参考,助力表现性目标的达成。

表现性目标将抽象的“素养目标”转化为具体的、可观测的“行为目标”,它在教学中起着统领作用。在新课程背景下,教师应聚焦核心素养,在深入研读教材、把握学生起点的基础上,将学习目标的制定和学习任务、学习评价的设计相结合,充分发挥其对教学的导向和调控功能,促进学生核心素养的发展。

(作者单位:广东省东莞市莞城英文实验学校)