以表现性任务发展数据意识

作者: 刘庆兵 刘永鑫

核心素养的落实必须注重表现性任务的设计,表现性任务指的是关联现实、能驱动学生探索具有一定挑战性的真实问题。如何设计真实的学习任务呢?教师需从核心素养出发,制定符合学生学习路径及最近发展区的学习目标,在了解学生学习起点后,进行整体分析与重构。下面以“折线统计图”一课为例,谈谈笔者的教学思考与实践。

一、理解课程标准与教材要求,明确任务目标

(一)把握数学概念本质,确定核心素养

数据意识是《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的核心词,是义务教育阶段的数学课程中培养的学生数学核心素养之一。数据意识主要是指对数据的意义和随机性的感悟,包括三部分内容:统计需求,即“对数据产生统计需要”;统计过程,包括“数据收集与整理、数据呈现与计算、解释和推断”;随机性,指“不确定性以及足够数据蕴含的规律性”。折线统计图是统计学中的一个重要概念,是培养学生数据意识的重要载体。人教版小学数学教材四年级下册“折线统计图”单元的学习,主要让学生在以往认识单、复式条形统计图的基础上,认识单、复式折线统计图,了解折线统计图的特点,能根据折线的变化对数据进行简单分析和预测,体会复式折线统计图在多组数据比较中的优势。

(二)制定指向核心素养的学习目标

研读分析“新课标”关于折线统计图内容的学段目标、内容要求、学业要求、教学提示可以得出:学生要能根据实际情况和真实问题的需求,经历数据收集、整理和分析的过程,能合理述说数据分析的结论,发展数据意识。

人教版小学数学教材对折线统计图的编排注重以旧知引入新知,更重视分析数据,没有让学生经历完整的统计过程。教材编排以整个小学学段的统计学习来达成“新课标”的统计学业要求。

北师大版小学数学教材分别在四年级下册、五年级下册让学生充分经历完整的统计过程,感悟可以根据问题的需求用不同的方法(平均数、条形统计图、折线统计图)表达数据。

关于培养“数据分析观念”(小学数学)的文章中,出现频率最高的一条策略是“让学生经历统计活动的全过程”。特级教师曹培英强调:“在知识技能层面上,数据分析观念的形成有赖于统计过程的经历,脱离了这一基础,观念就成了无本之木。”

基于以上分析,笔者确定本课核心目标为:经历完整的统计过程,认识折线统计图,根据折线统计图进行简单的分析、判断、预测。制定表现性目标为:1.根据真实情境的需要,知道要收集数据解决问题;2.通过整理、表达数据让学生经历折线统计图的“诞生”过程,认识折线统计图的作用与必要性;3.能根据折线统计图进行简单的数据分析,知道折线统计图用点和线表达数据的大小和变化情况,能通过分析统计图进行判断与预测;4.了解不同统计图适用不同类型的数据,定类数据用条形统计图,定序数据用折线统计图,能根据需要灵活选择合适的统计图表达数据并解决问题。

二、解读学生表现水平,确定教学起点

(一)依据学习目标,设计评价量规

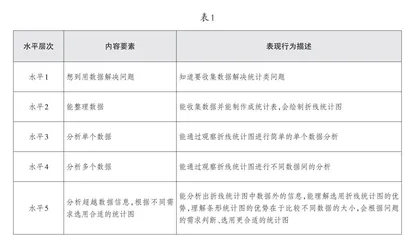

为了准确知道学生的学习起点,教师可依据表现性目标进行评价量规设计,借助SOLO分类评价理论,制定折线统计图的评价量规(如表1)。

(二)分层剖析作品,确定学习起点

根据此评价量规中不同的水平层次设计对应的前测题目(共4个小题),在本校选取48人进行前测和访谈,情况如下。

1.班级要从小刚、小吴中选出一名参加年级毽球比赛(单踢),请问你有什么好办法?

2.这是小刚连续六天的投篮情况,怎样记录能让人一眼看清投篮变化趋势?

3.你认识这种统计图吗?你能从中发现什么信息?(给出一幅折线统计图)写下你的发现。

4.我们已经学习了条形统计图,为什么需要这种统计图?写下你的理由。

通过表2中4个任务的分层次分析,可知学生对折线统计图的认识存在以下两个问题。

1.折线统计图的分析能力不足

统计数据的分析思维层次可以分成三层:一是能分析出单个数据的信息;二是能分析出不同数据之间的关系;三是能分析出超越数据的信息。从第3题可以看出学生对数据进行整体判断、预测的能力仍不足。

2.条形统计图与折线统计图的特点、优势认识不足

条形统计图更适用于记录定类的数据,更容易直观比较数据;折线统计图适用于记录定序的数据,便于观察数据的变化趋势;学生并不能理解折线统计图的优势所在,教师需要在不同的情境中引导学生理解两种统计图的特点。

三、设计激发学生深度思考的表现性任务,发展数据意识

基于上述确定的学习目标以及学习起点,笔者开展了如下教学实践。

(一)出示情境,在规划行程中初步感知收集数据的意义

师:星期六16时30分小聪和爸妈商量,计划星期天17时去观赏松山湖的黄花风铃木,你们会建议他根据什么信息来规划出行时间?

生:时间段的人流量、天气、穿着、车流量、景区开放时间。

师:哪些信息是可以通过数学知识来解决的?

生:时间段的人流量和开放时间。

生:车流量其实与时间段的人流量相关。

(二)理解数据,在对比不同统计中生成折线统计图

师:我们要先收集这些数据,再进行整理统计,进而方便我们分析(如表3)。

师:从统计表上,你们知道了什么?

师:请你们根据表中数据,绘制统计图,想一想怎样能让别人一眼就看清楚?(展示生1作品,如图1)

师:8时的1.2千人你们是怎样看出来的?(展示生2作品,补充数据信息,如图2)

师:第一个点应该画在哪里?(展示生3作品,引导起点,如图3)

(三)分析数据,用数据说话认识折线统计图的特征

师:从折线统计图中,你们又能看出什么信息?

生:8时到11时各时间段的人流量。

生:从8时开始,人数不断变多。

师:我们从点可以看出人流量。哪个时间段增长的人数是最多的?

生:11时至14时这个时间段增加的人数是最多的。

师:你是怎样看出来的?

生:从10时到11时增加人数最多,因为11时的长度最长。

生:13时到14时的线段是最长的。

师:你们都知道了,点可以判断人数,而线可以判断人数的变化幅度,除了线段的长度可以判断出增长速度,还有别的方式吗?

生:10时到11时相差2.5千人,13时到14时相差2.9千人,所以13时到14时增加人数最多。

师:也就是说可以计算人数差。

生:还可以看坡度,就是看这条线段抬起来的角度,角度更接近90°。

师:小聪星期天17时到景区,你认为合适吗?

生:我认为是合适的,14时、15时、16时的人数是呈下降趋势的,所以17时的人数比较少,是合适的。

生:我同意他的想法,有可能17时很多人就去吃饭了。

师:后来我们了解到后面的人数,17时3.6千人,18时1.4千人,现在你觉得17时合适吗?

师:如果你是景区管理者,你会给游客哪些温馨提示?

生:我会提示11时来的游客在16时再过来。

生:可以在早上8时、9时过来,那时候人数比较少。

师:如果小聪16时30分到了景区,这时候景区的人数是多少?

生:这时候人数可能在4000到5000人之间。

生:差不多在4.5千人。

师:为什么你们不写出一个确定的数呢?

生:因为人是随时走、随时来的,不能确定具体有多少人。

师:人数是按这样的规律下降的,人数比3.6千人多,比5.4千人少,不能确定具体的人数。

素养导向下的表现性任务让学习目标真正落地,也为学生进行数学思考提供了更开放、更有挑战性的学习任务。要设计好这些学习任务,教师不仅要理解“新课标”的要求和教材编排的逻辑,还要了解学生的现有认知水平。从本质上看,表现性任务要求学生能解决真实问题,本节课的设计不仅让学生在知识层面认识了折线统计图,还在素养层面增强了学生的数据意识,让学生积累了用数据说法以及用数据分析和解决问题的数学经验。

(作者单位:广东省东莞松山湖中心小学)