溯源、对应与变式

作者: 钱建军

“数学广角”属于数学课程中用以开阔学生的数学视野、激发学生的数学学习兴趣的拓展部分,其宗旨是贯彻课程标准理念,有系统、有步骤地渗透数学思想方法。人教版小学数学教材五年级上册的“植树问题”在各地各类教学展示观摩中,一直有着较高的“出镜率”。学生学习此类问题要经历抽象、推理与建模的过程。从现实情况来看,学生对总长、段长与段数的关系比较陌生,特别是学困生,当他们把注意力集中到是否需要“加1”“减1”的思考上时,常常不知道段数该怎么求。为提升学习有效性,教师需要教学寻根与优化设计。

一、教学寻根,找到教学路径中存在的不足

(一)结构断片,新知识学习不扎实

“植树问题”有多种变式(两端都种、只种一端、两端都不种、环形栽种),教师通常把教学重点放在对植树问题各种情况的识别上,看起来似乎是对症下药,但实际效果并不理想。就像要清理四散的水流,如果是流到哪里堵哪里,那一定是手忙脚乱的,只有把源头清理好了,才能从根本上解决问题。

“把新授课当作复习课来教”,这是当下教学设计的一种新理念。其实质就是最大限度地缩短新知识与旧知识之间的距离,让学生感受到新知识不新、新知识不难。以这种理念为指导的教学设计最一般的策略就是对新知识进行溯源,与旧知识进行对接。“植树问题”的源头实际上是学生已经熟悉的平均分模型:总数÷每份数=份数,“植树问题”中的总长度就是模型中的总数,“植树问题”中的间距就是模型中的每份数,只不过,我们在平均分的模型中(以线段图为例)重点关注了最后得到的份数(段数),忽视了平均分所分的次数(点数)。

(二)表征不清,一一对应关系模糊

笔者做过一次“植树问题”的教学前测:在一条20米长的小路一边种树,每隔5米种一棵(两端都种),一共需要种几棵树?(请先画图再计算)在未做任何其他提示的基础上,整个班级的学生解答问题的正确率可以达到80%。很多学生能正确画图,并能列出综合算式:“20÷5+1=5(棵)”,当笔者问道:“前面20÷5=4,这个4与后面4+1=5(棵)中的4,这两个4意思一样吗?”有的学生说一样,有的学生说不一样,很少有学生能给出正确解释。

学生解答问题的正确率高是因为后面有先画图再计算的提示,学生从线段图中可以较为直观地看出答案,20÷5后面再加1大都是根据图想到的,而不是对算理的掌握,所以这里存在着认知误区。“在一个算式的计算过程中,同一个数要有两种不同意义的理解并进行切换。”在此之前学生没有相应的认知经验可以作为支撑,所以综合算式实际上省略了学生在本题中最需要解释的“一一对应”这一重要关系。

(三)辨析匮乏,练习设计不够丰富

“植树问题”的题型变化很多。以“两端都种”“两端不种”“只种一端”这3种基本模型为例,每一种模型都包含了3个(或以上)相关联的量,将这3个(或以上)相关联的量再各自转化一下,就可以变出9种(或以上)不同的数量关系。平常一般的教学设计多为不同情境的变式或不同模型的变式,没有突出不同数量关系的变式。

需要让学生清楚的是,变式题不管怎么变,解题的基本思路是一致的,就是先要确定求“总数”,还是求“段数”“点数”。因为这个延用的是平均分的模型,学生可以从整体上把握解题的基本结构。然后再看是哪一种模型,是要“加1”,还是“减1”或是“不加不减”。还有一点非常重要,我们是通过画线段图的方法对基本算理进行探究的。

二、优化设计,通过溯源、对应与变式帮助学生有效建模

笔者认为,教学“植树问题”时要使学生能有效建模,教师需要向下扎根,唤醒学生的学习经验,以获得生长的营养与力量。开始的列式解答需要分步进行,突出“段数”转化为“棵数”的过程,让算理更加清晰;练习的设计需要整体呈现,加强学法点拨。

(一)问题导入,激活经验

1.出示材料,解决问题

师:在生活中,有这样两个数学问题,你会解答吗?

(1)一根竹竿长8米,每2米锯一段,可以锯成几段?

(2)一根竹竿长8米,每2米锯一段,需要锯几次?

师:请同学们先画图,从图中找出结果。

(生画草图,师选择性呈现)

2.反馈交流,辨析异同

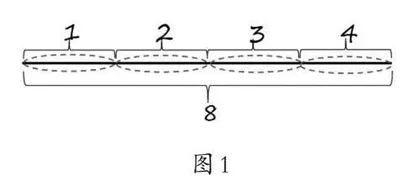

师:看看这些图(如图1、图2),说说你是怎么想的。

生:第(1)题可以锯成4段,第(2)题需要锯3次。

师:4在哪里?3在哪里?你能在图上标注出来吗?

(学生将“段”与“点”标注清楚,如图1、图2所示)

师:这两个问题有什么相同点与不同点?

生:它们都锯成了4段,都是每2米锯一段。

生:它们的总长度都是8米。

生:它们一个是锯几段,一个是锯几次。

3.提炼本质,揭示课题

师:把8米长的竹竿以2米分一段,这是在干什么?

生:在平均分。

(板书:平均分)

师:它们都是把竹竿以同样长度锯成几段,不同的是第(1)题求的是分隔的段数,第(2)题求的是分隔的点数。这类研究段数与点数的问题,数学上称为“植树问题”。

【思考】“植树问题”的学习起点是平均分。借助线段图,明晰两个问题的异同,唤醒学生原有的学习经验。以前学习的平均分是“分段”,而“植树问题”的平均分是种“点”。

(二)突出对应,建立模型

1.出示材料,理解题意

教师出示问题:在一条长20米的小路的一边种树,每隔5米种1棵,一共要准备多少棵树苗?

师:读一下这道题,请找出你认为重要的信息。画一画,算一算,把想到的几种情况都记录下来。

【思考】有了课始的题组铺垫,新授环节,教师用一道开放题引发学生思考,培养学生收集信息与分析信息的能力,培养思维的完整性。

2.自主探究,组内交流(略)

3.整体反馈,分类探究

师:在刚才的小组交流中,我收集了下面这些不同的做法(投影呈现,并附图)。

(1)20÷5+1=5(棵);(2)20÷5-1=3(棵);(3)20÷5=4(棵);(4)20÷5=4,4+1=5(棵);(5)20÷5=4,4-1=3(棵)。

师:观察这些不同的做法,你有什么发现?

生:(1)和(4)实际上是同一种思路,(4)是(1)的分步列式;(2)和(5)也是同一种思路,(5)是(2)的分步列式。

生:这里有3种不同的答案,有5棵、3棵、4棵。

师:同一道题怎么会有3种不同的答案呢?

生:情况不同,有的是路的两端都种,有的是两端都不种,有的是只种一端。

(1)交流两端都种的情况

师:大家的列式中都有“20÷5”这一步,这个算式是什么意思呢? 谁来结合图3说一说。

生:20米是总长度,每5米分一段,可以算出有这样的4段。

师:后面部分“4+1=5(棵)”中的“4”是带什么单位名称?

生:“4”后面的单位名称是“段”。

生:不对,“4+1=5(棵)”中的“4”单位名称是“棵”,因为最后结果是5棵,只有4棵加1棵才是5棵。

【思考】学生认为“4+1=5(棵)”中的“4”是从前面“20÷5=4段”中延续过来的,因为前面一步中“4”的单位名称是“段”,所以后面一步中“4”的单位名称也应该是“段”。但随即对最后的“5棵”这个结论,学生马上又进行了“否定”,这个问题是我们最容易忽略的思维盲点,搞清楚单位名称实际上就是对算式意义的本质理解。

师:我们知道前面“20÷5”计算出4的单位名称是“段”,但后面“4+1=5”算式中“4”的单位名称怎么就变成“棵”了呢?

生(边说边比画):从图中我们知道,“1棵树与1个间隔”也就是这样的一段为一组,共有4组, 所以“4段”也就是“4棵”。

师:原来“4段”对应了“4棵”。

(师补充板书:4段→4棵)

师(指向算式):“20÷5=4(段),4段→4棵,4+1=5(棵)”,后面为什么还要再“加1”呢?

生:把“1段”与“1棵”看成“1组”,这样有“4组”,最后还多出“1棵”。所以要“加1”。

师:谁来把这样一组一组对应的情况清楚地表达出来?

(学生画出表示“棵”与“段”对应关系的“弧线”,圈出表示剩余的“1棵”树)

师:刚才我们交流的是路的两端都种树的情况。

(2)交流两端都不种树的情况(过程同上,略)

(3)交流只在一端种树的情况(过程同上,略)

(4)小结,整理板书(如图4)

【思考】学生通过画图获得“段数”与“棵数”之间对应关系的直观感知,但这种直观感知只是方便学生算出答案。教师要让学生充分理解每一步列式的正确含义是什么,算式中的“段数”与“棵数”在什么时候发生了变化。最后,通过整理结构化的板书,使学生获得一种新的认识:这三种情况都是同一个数量关系根据具体情况派生出来的不同变式。

(三)模型应用,培养思维

1.联系生活找原型

师:如果把一棵一棵的树变成一个一个的点,那么就变成了一幅幅线段图(如图5)。生活中这些点可能会代表什么情况?

生:可能是装路灯、停车场停车、学生列队……

2.根据情境辨类别

师:课始的锯竹竿,属于“植树问题”的哪种情况?

生:两端都不种。

教师出示材料:(1)一列8米长的队伍,每隔2米站一个人,这列队伍一共有多少人?

(2)在600米的城市道路上摆放垃圾桶,每100米放一个(路的起点不放),一共要放几个?

师:列队与摆放垃圾桶分别属于哪种情况?什么相当于“树”?什么相当于“间隔”?

……

3.题组解析 ,加强应用

教师出示题组,学生独立解答。

(1)学校一楼有一条长30米的走廊,沿着走廊的一边每隔6米摆一个展示牌(走廊的两端都不摆),一共需要准备多少个展示牌?

(2)在校门前小路的一侧,共安装5盏路灯,路的起点是公交站牌,不安装,这条路全长100米,平均每盏路灯之间相距多少米?

(3)中午就餐,6名同学在等候区排队,每两人之间距离为0.5米,这个队伍全长是多少米?

4.比较分析,加深理解

教师出示学生第(1)题的解答:30÷6-1=4(个)。

师:大家有什么问题吗?

生:两端都不摆,为什么不“减2”而是“减1”呢?

生:两端都不摆,段数比点数多1,30÷6算出5段,所以最后要“减1”。

师:如果“减2”的话,是什么情况?

生:要先算出两端都是摆几个,然后再“减2”。列式是“30÷6+1-2=4(个)”

师:“30÷6+1-2”实际上就是“30÷6-1”。

教师出示学生第(2)题的解答:100÷5=20(米)。

师:算式中的“5”是什么意思?是“5盏路灯”吗?

生:是“5个间隔”,在只安装一端的情况下,间隔数与路灯数一一对应。

教师出示学生第(3)题的两种解答: 6×0.5=3(米);(6-1)×0.5=2.5(米)。

师:这两种方法有相同的地方,都用乘法算总长度,区别在于要不要“减1”,你认为哪一种解答是合理的?为什么?

生:我赞同后面一种,这是“两端都种”的情况,棵数比间隔数多1,把人看作棵数,所以要先“减1”,算出间隔数。

生:我也赞同后一种,排队是“两端都种”的情况,我通过画图知道了6名同学只有5个间隔,所以是“6-1”。

师:不错,画图确实可以帮助我们分析问题。我们连起来看这3道题目。第(1)题求的是棵数,第(2)题求的是每个间隔的长度,第(3)题求的是总长度,不管哪一种解答,我们都得先确定什么?

生:都要先确定段数。第(1)题30÷6先算段数,第(2)题从5盏路灯想到5段,第(3)题由6个人排队想到有5个间隔,也就是5段。

师(小结):是的,“植树问题”从线段图上看,实际上就是研究平均分的问题,以前我们研究了线段图上平均分的“段数”问题,今天我们研究线段图上的“点数”问题。

【思考】从找原型到辨类别,再到题组的比较练习,逐层推进,不断丰富对“植树问题”的整体感知,在变中求同,着力培养学生解决问题的能力与推理意识。最后,通过对题组解答过程的对比,明确把握段数是解答“植树问题”的关键,并由此完善学生对于平均分的学习体验。

(作者单位:浙江省绍兴市柯桥区教师发展中心)