设计实践性大作业,助力学生量感形成

作者: 冯红芸

《义务教育数学课程标准(2022年版)》新增“量感”这一核心素养,并明确指出:量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知,考查学生在不使用测量工具的前提下,能推断某个量的大小或推断用某个单位表示的量与这个物体的实际大小相吻合的一种感觉。这就说明,学生若要建立某种量感,首先就要对不同量有直观的感知和认识。小学阶段是帮助学生建立量感的重要时期,但是在实际教学中,受课堂时间、空间等条件的限制,学生对千米、吨、平方千米这样较大量的体验和感悟无法在课堂上借助生活中的物品直接感知,也无法通过看、画、摸等方式建立量感,导致学生心中无“量”,作业出现错误。如何让学生直接体验“量”、触碰到“量”呢?实践性大作业是一种有效的方法,它以长作业的方式,将课内、课外有机结合,以真实体验“较大量”为目标设计并实施实践性大作业,学生在真实活动中多种感官参与,实现对“量”的直观感知和认识,建立量感。下面笔者以“千米的认识”为例,谈谈如何通过设计、实施实践性大作业让学生真实体验较大量。

一、直接体验,感知100米

度量的本质在于量,用什么量?怎样量?将直接影响学生对1千米长度的感知。学生在学习“米的认识”中虽然对1米、10米的长度有直接体验,但这些长度与1千米相差甚远,难以成为学生体验1千米的直接经验。所以,在教学中,教师先要建立一个新的标准量——感知100米。

【活动片段1】

教师在田径场笔直跑道上3个不同位置插3面不同颜色的旗帜,学生站在指定起点,猜猜哪面旗帜离自己是100米,并验证自己的猜测。学生猜测后开始验证,具体方法有以下三种。

1.数步数法。先测出步长,用计算器计算100除以步长,看100米中包含多少步数,走完这些步数,这一段距离就是100米。

2.计时法。先测量10米长的距离,用秒表记录步行10米所需时间约是10秒,100米里面有10个10米,再看步行100秒后和哪面旗帜接近,从起点到旗帜的距离就是100米。

3.“身体尺”测量法。先估测一个同学的一庹长是1.4米,身高比较接近的7个同学张开手臂,手连手站成一排大约10米,接着7个同学整体向前移动10次,靠近哪面旗帜,这一段距离就是100米。

验证结束后,再以旗帜为起点,用刚才验证的方法回到原来的起点,并往后退一段距离,向远处观察,再闭上眼睛想象100米的距离。

学生多感官反复体验、观察,利用单位转换和估算,将100米有多长的感悟量化为所走步数、所用时间、同学人数,化抽象为具体,促进新的标准量——100米量感的形成,为后面体验1千米积累经验。

二、内化应用,建立1千米量感

千米是个较大的长度单位,不便直接看到1千米有多长,为了让学生充分体验1千米的距离,教师设计了“走1千米”活动,让学生感知1千米,建立1千米的量感。

【活动片段2】

课前,教师布置学生通过查阅资料或咨询家长了解长时间运动后如何缓解疲劳等体育知识,为后续实践活动做准备,完成“从( )到( )大约是1千米,用画图或视频的方式记录”活动。学生做法有以下几种。

生1:我从家里出发,出小区,再往西走到主干道上,步行100米需要153步,我从小区门口开始数,步行1530步左右到老人民医院那里,这说明从小区门口到老人民医院大约1千米,这是我画的线路图。

生2:我从电厂门口出发,走沿河路,经过实验小学往广场方向,步行100米要1分35秒,也就是95秒,步行1千米大约950秒,约16分钟,我用手机秒表计时,到叶家塘菜市场路口差不多16分钟,我不是画图,而是我妈妈拍的视频,视频时长15分50秒。

生3:我是借助手机地图记录,走路时,手机会实时显示走了多远,我尽量不拐弯,走直路,从新华书店到中医院大概是1千米。不用数步数,不用记录时间,手机地图真方便。

学生根据前面步行100米的经验,记录方法有了优化,不再选择身体尺去度量,而是采用数步数、秒表计时、手机软件记录等方法度量1千米,说明学生在实践中根据实际情况有了更多自主思考。

【活动片段3】

教师让学生以自己家为起点,分别向东南西北不同方向走1千米,尽量选择笔直的路,形成自己家的“千米地图”,和同学分享走完1千米的感受。

为了让学生保持探究的热情和体力,不给学生和家长带来“实践性大作业真麻烦”的消极情绪,教师要站在学生角度给予指导和帮助,活动之前建议:1.步行1千米后,如果继续步行返回,路程较长,可以步行一段,另一段坐车;2.做好作业规划,如一天探索一个方向,每次可以选择不同的方式探究,比如,步行、骑单车、坐车,并做好记录;3.估测是培养学生量感的有效策略,是学生数学学习的一个必要手段。每次实践前,学生要预估从出发点到哪里可能是1千米。实践后,将估测结果与实际结果对比,及时调整和纠正。

史宁中教授说过,教育孩子就是“让孩子会想事情和会做事情”。所以,教师要求学生在实践前先估再量,将估测结果与实际结果对比,画线路图。“1千米”量感的建立仅靠单纯的步行是不够的,还需要学生思维的积极参与,通过观察、估计、测量、画图等多种思维活动,学生在不断丰富对1千米量感的形成、感知的过程中,走向深度思考。

在课堂分享时,笔者播放了家长用手机拍摄的学生步行、快走1千米后的采访视频。“走完1千米感觉很渴,想一口气喝完一整瓶水。”“走完1千米感觉很累,很想躺下,腿很麻,也很酸。”视频中学生气喘吁吁地分享感受,尽管感觉很累,但脸上仍挂着笑容,磨炼了学生的意志,培养了学生的乐观精神。

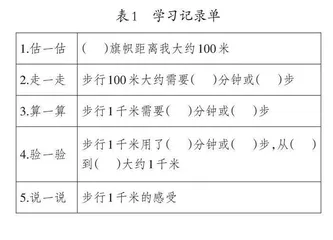

为了便于学生记录和反馈活动情况,笔者设计如下学习记录单(如表1)。

三、估测几千米,体会度量本质

学生体验了1千米有多长,但生活中不是只有1千米,还有几千米、十几千米、几十千米等。为了让学生挑战估测更长距离,笔者设计了估测活动,既可以体会度量本质,又有助于学生建立长距离的直观感受,发展估测能力和推理能力。

【活动片段4】

教师出示以下线索,学生根据线索猜走了多远。

线索一:步行30分钟,大约走了多少千米?

线索二:步行1500步,大约走了多少千米?

线索三:坐在车上睡了一觉,大约行驶了多少千米?

你们能像这样出题,让大家估测走了多远吗?

学生借助1千米长度积累的数据和经验去累加,去间接体验更长距离,建立长距离的直观感受,从而体会度量的本质。

四、反思与启示

笔者以“探索发展学生核心素养的路径,重视学生直接经验的形成”为教学理念,设计并实施了“直接体验100米和1千米、估测几千米”这样有层次、有梯度的实践活动,帮助学生积累基本活动经验,发展推理意识,形成实事求是的科学态度。通过设计、实施以千米为背景的实践性大作业,对培养学生量感有重要作用。

1.重视活动体验,与具身经验相结合。学生通过亲身体验100米、1千米的活动,将这些无法直接看到的长度通过步数、时间、同学人数进行量化,成为学生感知量感的新标准。学生通过这些“量化”后的标准,不断累加去估测更长距离,在亲身体验中将活动经验与具身经验相结合,将估测结果与实际测量结果对比,及时调整和纠正估测结果,以提高他们的估测准确度。

2.改变常规作业形式,获得家长高度认可和称赞。这次实践性大作业设计及实施,教师让学生走出课堂,走进田径场、广场、中心城区,走进生活。他们手握纸笔,一边走一边数一边记录;手持手机,一边观察周围建筑一边画,这种通过数、画等活动认识“量”、感知“量”的作业方式,跳出数学学数学,得到家长的高度认可。家长参与其中,和孩子一起步行、快走、骑单车,担任司机、摄影师、剪辑师等角色,累的时候互相鼓励,但他们乐在其中。

3.整合大单元知识,实现跨学科融合

在活动中,学生通过数、画、借助手机地图等方式进行跨学科学习,将数学与体育、美术、信息技术融合,适应了时代发展需求,体会数学与其他学科之间的联系,培育了勇于探索的科学精神。同时,教师整合“时、分、秒”、长度单位进率等单元知识,实现学习资源的重新整合和创新运用,学生积累了丰富的数学活动体验,逐渐形成用数学眼光观察现实世界的习惯,将新课程理念转变为一种具体的、可操作的教学行为。

苏霍姆林斯基说过,智慧的火花闪耀在学生的指尖上。在基于量感培养的“千米的认识”实践性大作业设计及实施活动中,学生积极主动思考、探索,在活动中体验数学的乐趣,积累数学活动经验,促进量感形成,有助于学生养成用数学的眼光观察世界、用定量的方法认识和解决问题的习惯,在数学学习过程中逐渐形成和发展了数学核心素养。

(作者单位:江西省贵溪市教学研究室)