跟儿童阅读指导“偏食”说再见

作者: 江小琴

最近笔者阅读了加拿大读写指导教师阿德丽安·吉尔的《阅读力:知识读物的阅读策略》一书,发现很多老师在儿童阅读指导的过程中存在着严重的“偏食”现象——只重视文学文本的阅读,忽视了知识类文本的阅读指导。

《阅读力:知识读物的阅读策略》一书从“什么是知识读物的阅读策略”“知识读物的阅读策略有哪些”和“推进、提问推测、确定重点、联结、转化五种知识读物阅读策略的具体概念与教授方法”三个大方面来展开介绍的。尤其在介绍五种知识读物的阅读策略中,作者给出了非常具体的教学策略与方法,同时还附上了各种可以直接复印使用的图表,实用性特别强。

经过近一个月的阅读、思考与课堂实践,笔者从本书中获得了关于儿童阅读指导方面的三点思考。

一、知识读物是培养阅读兴趣的有力抓手

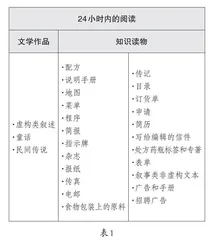

从书中呈现的这张表(表1)中可以看出,我们日常阅读的内容更多指向的是知识类文本,可学校课堂中教授的更多是文学类文本。阅读需求与教学严重脱节。我们平常总抱怨一些学生不爱阅读,这是事实吗?我们是不是把阅读的内容窄化为文学读物了?

我们不妨把曹文轩的《草房子》与日本加古里子的《万里长城:穿越时空看中国》进行比较。二者都适合小学五年级的孩子阅读。前者是一本情感非常细腻的儿童文学读物,它主要通过文字来讲述故事。后者是一本知识类文本,它不仅有文字介绍,还有彩色图片、年代图表、知识问答等。很多男孩可能不太喜欢阅读情感细腻的《草房子》,而会选择图文并茂、知识容量更大的《万里长城:穿越时空看中国》。如果我们细心调查就会发现,市面上有很多高质量的知识类读物,内容涉及面特别广。而那些“不爱阅读”的学生对这些百科类的知识读物可能更感兴趣。

所以,我们在批评学生“不爱阅读”之前,应先思考我们提供给学生的阅读材料是否符合他们的“口味”,而不能一味地以我们的“口味”去要求他们。知识类读物或许是培养那些“不爱阅读”的学生的阅读兴趣的有力抓手。

二、思维可视化是培养理解能力的重要途径

图1将阅读分为解码和理解两个领域,二者都是学习阅读的重要方面。小学低年级的老师大部分时间是在教学生学习解码。大多数学生能够很快成为解码大师,并进入自由阅读阶段。少数学生因为种种原因会长时间停留在挣扎的解码者阶段,迟迟不能进入自主阅读阶段。可挣扎的解码者并不代表他们是挣扎的思考者。那些低年级的、看似不爱阅读的学生,其实就是因为他们不会解码(识字量有限),所以阅读困难。笔者经常在班上读故事给学生听,发现那些“学困生”听得特别认真,也特别爱提问。声音让他们渡过了解码的难关,让他们阅读、思考。所以解码困难并不代表学生不爱阅读、不会思考。这也提示我们,在学生学习阅读的初级阶段,亲子共读、师生共读意义重大。

阅读就是思考,阅读者就是思考者。可是,思考是看不见、摸不着的。我们怎样教学生思考呢?阿德丽安·吉尔教给我们一条非常实用的方法——让思维可视化。一方面,作者分别从教师教和学生学的两个角度给出了很多可视化的思维工具包。另一方面,作者在教授每一种阅读策略伊始,会通过示范将自己的阅读思考有声化,让学生清晰地“看”到老师是怎样阅读思考的。

比如,在教授“提问和推测”这一阅读策略时,教师一边朗读文本,一边讲解自己的思考,一边将自己的思考填入可视化表格中。如在阅读《蚂蚁》这本书时,当教师读到“除了非常寒冷的地方,蚂蚁生活在地球的每个角落”这句话时,教师把这句话填入表格,再说出并写下自己的问题——“蚂蚁为什么不喜欢非常寒冷的地方”,接着说出并写下自己的推测——“可能因为它们的身体或它们的皮肤表层会结冰”。通过对“有声思维”过程的展示,学生就很容易“看到”并知道什么是“提问和推测”,也会轻松地知道应该怎样具体地做(如图2)。

传统的语文课堂习惯让学生“熟读深思”,让他们自己感悟,很少教他们“悟”和“思”的过程。思维可视化给我们指明了一条培养学生理解能力的重要途径。

三、“阅读力”训练模型能否运用于我们的课堂

本书,作者介绍了五种知识读物阅读策略,并给出了四个具体的操作步骤:教师解释并示范策略—学生合作练习并领悟策略—学生独立练习,使用策略—学生熟练掌握,并将策略应用于真实的阅读中。那么,这样的阅读力训练模型能否应用于我们的课堂呢?笔者在阅读此书的同时,也尝试着将书中介绍的“联结”这一阅读策略在自己所带的二年级进行了尝试,收到了不错的效果。

笔者提示先借鉴书中所用的比喻和象征手法告诉学生什么是联结。笔者提示:我们的生活中有很多故事,只是我们没有把它们写下来。如果我们把自己的故事写在纸上,它会是一本多厚的书呢?笔者和学生一同比画出自己书的厚度,并且通过讨论得出:这本人生之书的厚度应该跟每个人的年纪和生活经历有关。年纪越大,经历的事情越多,这本书就越厚。接下来我们讨论:这本人生之书应该有哪些内容呢?这个问题让学生想起了很多回忆:我学习打跆拳道时不小心把别人的牙齿踢掉了,原来他在换牙;去年夏天,爸爸妈妈带我爬上了长城;有一次我在小区里发现了一只大蚂蚁,我把手里的面包捏成小块喂给它吃,结果引来了好多蚂蚁……笔者告诉学生:我们的人生之书里有很多有趣的、开心的或者伤心的故事。虽然我们没有把它们写下来,但是当我们阅读的时候,一些奇妙的事情就发生了——书中的某些故事会让我们回忆起与自己相关的某些人生故事,这种情况就叫联结。联结就是将两个故事联系在一起,一个故事来自文本,另一个故事来自我们的生活。

随即,笔者打开了绘本《我家是动物园》,带着学生通过具体的阅读实践来理解什么是联结。“我叫祥泰,是个小男生,事实上,我是只小猴子,最爱吃香蕉,爬树很拿手,也很会模仿人。”故事一开始就引起了学生的极大兴趣。“我也最爱吃香蕉,我一次能吃好几根香蕉!”“我上次在奶奶家也爬树了!我爬的是一棵桃树!”“祥泰这个样子真像齐天大圣孙悟空。”学生们一边说着一边还模仿了起来……笔者笑道:“你们看,故事中这么短短的几句话就让你们想到了这么多生活中的故事,这就叫——”他们齐声回答:“联结!”随后笔者让学生用“这个词、这个句子或者这个角色让我想到了……”这样的句式来联结自己的故事,规范自己的语言结构,从而形成联结意识。

后来,无论是在课文学习、课外阅读指导中,还是在写绘日记的讲评中,笔者都有意识地引导学生发现联结,运用联结。在教学《雷锋叔叔,你在哪里》一课时,孙子宸同学说:“《爱的教育》里的卡隆就像雷锋一样,他每天都保护奈利,不让别的坏孩子欺负奈利。”笔者表扬他由这篇课文的人物联想到我们共读过的另一本书中的人物,这也叫联结。有一次,祝妤桐同学在写绘日记中记录奶奶家的竹林:“一个个破土而出的春笋,就像一个个尖尖的小塔,非常惹人喜爱。奶奶说竹子都是春笋长成的,春笋的生长速度很快。这时我突然想起江老师上课时说过,一株春笋一天可以长2米。”我告诉学生,在写作时也可以像祝妤桐同学一样运用联结的策略。

通过这次小小的尝试,笔者发现《阅读力:知识读物的阅读策略》这本书中阐述的概念与教学模式完全可以在我们的课堂中进行实践,我们要敢于打破自己的思维惯性和教学惯性。

一个人的知识结构决定了一个人思维的高度与广度。完善的知识结构与通识阅读(或者说“全科阅读”)是分不开的。作为老师,我们有责任,也有义务引导学生从小树立通识阅读的意识,养成通识阅读的习惯。那么,教师怎样跟儿童阅读指导中的“偏食”说再见?阿德丽安·吉尔的阅读力系列丛书或许是一个入口。

(作者单位:浙江省余杭区未来科技城海曙小学)