深度促学:单元嵌入式表现性评价的理路探析

作者: 姜凌佳

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在“评价建议”中指出:“教师应为不同年级学生和不同学习内容选择恰当的评价方式,采用有针对性的评价工具。”可见,评价作为教学过程中的重要一环,对课程的实施、任务的推进、学生的发展都起着不容小觑的作用。

表现性评价启发学生运用学习经验解决某个新问题,从而判断其自主学习、合作交流等多种能力的发展水平。教师可以将表现性评价嵌入单元统整教学中,通过“主题统整、要素进阶”的形式,凸显单篇课文的价值意蕴,从而体现“评价即学习”的核心理念。

一、素养导向:表现性评价嵌入单元统整教学的逻辑旨归

单元统整教学是当下语文课堂改革的大势所趋,它将指向同一人文主题的同一单元内的若干教学内容串联或重组,让知识的呈现条理分明、更有逻辑。将表现性评价嵌入单元统整教学,通过评价深度促学,能有效增加学习活动之间的黏合度,助推学生形成高阶思维,提升语文核心素养。

(一)立足“真情境”,指向问题解决

创设真实的学习情境是教师进行表现性评价的首要逻辑。在单元统整理念下,教师要打破传统模式的桎梏,为学生提供在真实情境中解决问题的机会。这里的“真实情境”,指的是尽可能接近生活的、复杂的问题或任务。这一情境的创设旨在引发学生的表现性行为,体现学生解决问题的能力,从而实现教、学、评的协同发力。

(二)追求“真做事”,促发主动建构

倡导真实的学习经历是表现性评价的核心逻辑。表现性评价重在培养学生“用语文做事”的能力。学生在完成复杂任务的过程中,需要调用学习经验,生成与之匹配的实践创新能力。在具体问题解决的过程中,学生往往能在探究、操作中获得真知,达到知行合一。

(三)关注“真表现”,实现能力增值

追踪真实的学习表现是表现性评价的基本逻辑。传统的纸笔测试更多停留于知识层面的评价,忽略了学生在个体参与、小组合作等方面的综合表现。将表现性评价有机嵌入单元统整的核心任务中,不仅能评价学生的“所知”与“能做”,还能评价学习的“过程”与“结果”,有效解决零散剖析造成的效能低下问题,在激励、诊断中强化学生的主体意识,推动能力与素养的增值发展。

二、以终为始:表现性评价嵌入单元统整教学的实践探究

单元统整教学更加关注学习目标、学习任务、评价手段的一体化,将语文要素的达成作为问题解决的核心指向。教师应创设真实的情境,以任务为驱动,以活动为支架,促使学生通过自学、合作学等形式,开展有意义的语言实践活动。同时,根据单元评价量规,有依据地记录和衡量学生的各项表现。笔者以统编小学语文教材四年级下册第六单元为例,阐述具体操作策略。

(一)分解与转化——在目标定位中渗透“评”

学习目标是评价学生学力发展的关键要素。教师要全面把握单元的教学价值,明确学习任务群的归属,将评价设计先于活动设计,为持续开展深度学习蓄力。

1.分解要素序列,明确归属

基于对内容编排的分析,对照“新课标”相关要求,教师要引导学生抓住要点,阅读各类人物故事,感受文学语言和形象的独特魅力。这一单元以“成长”为主题,编排了《文言文二则》《小英雄雨来(节选)》《我们家的男子汉》《芦花鞋》等课文,从不同时代、不同角度叙述了少年儿童的成长故事。这一单元的阅读要素是“学习把握长文章的主要内容”,这是在四年级上册“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”要求上的进一步提升。这一单元的三篇现代文课文对要素的落实各有侧重:《小英雄雨来(节选)》是根据叙述的事例列小标题;《我们家的男子汉》是迁移所学,更换小标题;《芦花鞋》则重在巩固、强化所学。从精读“学得”到迁移“用得”,再到巩固“习得”,逐层进阶。这一单元的习作要素是“按一定顺序把事情的过程写清楚”,要求学生对所学知识进行综合运用,体现了“按顺序、写清楚、传情感”的三层要求。

2.转化评估证据,规划学程

评价是了解学生达成学习目标程度的参照,教师要站在学生立场,将单元目标转化为评估依据,从而评估学生语文要素的达成情况。根据统编小学语文教材四年级下册第六单元的学习目标,教师可提炼以下评估依据。

(1)能阅读描写不同年代、不同地域儿童童年生活的文章,了解童年生活的丰富多彩;能比较自己的童年生活与故事中主人公的童年生活的异同,懂得珍惜童年时光。

(2)能带着问题用较快速度默读课文,思考文章主要讲了什么,并通过取小标题等方式进行内容概括。

(3)能根据长文中的序号、空行等提示,将文章划分为几个部分,给没有小标题的部分加上小标题。

(4)能利用小标题把每个部分的主要意思连起来,把握课文的主要内容,体会作者的情感。

(5)能结合自己的成长经历,按一定顺序围绕“我学会了 ”进行创意表达,把事情的过程写清楚,写出自己的体会。

(二)贯通与迭进——在任务驱动中凸显“评”

表现性任务的设计是实施表现性评价的关键所在。在单元统整教学中,教师更多关注情境与任务的相互作用,通过真实情境中的真实任务考查学生的真实表现。表现性评价强调让学生自主探寻答案,确保学生在完成具有挑战性、复杂性的任务中明确“我要做什么”。

1.双向贯通,设计任务组链

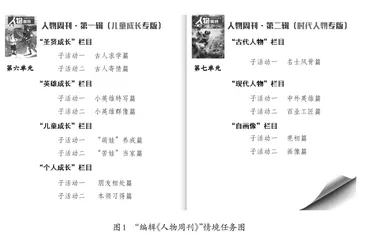

基于单元学习目标和“新课标”要求,教师可以设计“编辑《人物周刊》”的真实情境,贯通统编小学语文教材四年级下册第六、第七两个单元(如图1),实现单元内部与外部的联结,构建动态的评价圈。这样的任务组链设计,兼具吸引力与有效性,能激发学生的学习热情,让学习成果“可见”。

以“编辑《人物周刊》”情境任务中的子任务为例,教师可以结合教学内容,安排活动任务(如图2),引导学生与不同时代背景下的儿童对话,汲取成长的力量。这样的形式能让学生将学习成果积累、叠加,将学习经验内化、迁移,有助于提高学生的学习能力、运用能力,让人文主题与语文要素无痕并轨。

2.关联迭进,细化任务表征

要让“任务向度”的单元统整教学走出单篇零散的困境,教师就要将教学目标转化为与之相应的真实任务,让单元内的知识聚合发力、形成闭环。学生在完成任务的过程中,能实现知识的迁移与转化,促进深度理解。为使学生更好地理解表现性任务,教师可以设计任务组链,用贴近学生的语言编制一份“行动指南”,确保评价真实有效。

“编辑《人物周刊》”任务行动指南

在历史的长河中,无数志士、英豪挥洒青春、实现自我,为社会、为国家书写出壮美的篇章。作为新时代的接力者,我们可以将他们的故事用一种特殊的方式珍藏起来——“编辑《人物周刊》”。现在,让我们开启“儿童成长专版”的编辑工作,看谁能获得“金牌小编辑”的称号。

任务进度条:

□能用自己喜欢的方式,为不同时代的儿童绘制名片。

□能用“把握长文章的主要内容”的方法,将儿童故事编入专版。

□能通过不同形式为儿童成长故事配上解说,在学习小组内交流。

□能通过图文结合的方式,讲述自己的成长故事。

□能将完成的内容在班级展示墙上展示,也可以向家长展示自己的作品。

(三)伴随与盘活——在量规设计中优化“评”

科学的评价标准可以有效评估学生对知识的理解、掌握程度。教师可以将评价要求前置,用具体的评价标准贯穿学生学习的全过程,将预期结果、任务组链、评价依据、评价表现等融为一体,以实现即学、即教、即评。

1.伴随过程,多环节观测表现

由于表现性任务与实际生活相关,具有情境性、复杂性和开放性。因此,它所对应的评价也不是唯一的。在单篇教学中,教师要在活动前向学生具体描述量规与标准,从而让评价更为合理、公正。完整的评价量表可从表现维度、表现等级等方面进行设计,以此伴随单元或单篇的学习活动。

如教学《小英雄雨来(节选)》时,教师可以设计相应活动任务,从“人物简介·成长经历初感知”“人物印记·成长故事巧概括”“英雄印象·成长事迹细品悟”“景色印染·家乡河景蕴真情”四个板块推进教学。在设计评价量表(如表1)时,教师可以结合活动内容、语文要素等,对学生的表现给予适切的评价。

(四)盘活形式,多向度提升表现

表现性评价要体现学生参与学习的全过程。而小组合作是深度学习的一种积极形式,教师应关注评价在其中所起的促进作用,通过设计多维度的评价量表,从个体的参与程度、组员的协作能力、成果的呈现方式等方面进行观测与反馈(如表2)。学生通过“活动复盘”,反思过程性表现,以此推进学习能力的持续发展。

综上,单元嵌入式表现性评价的实施是“教—学—评”一体化的统筹教学。教师通过创设主题情境,使学生在完成学习任务的过程中,精准把握预期的学习目标,开展有意义的语言实践活动。同时,教师观测学生的学习表现,及时评价,进而形成循环互动的良性机制,能有效促进深度学习。

(作者单位:浙江省海盐县向阳小学教育集团)