品语言之精妙,悟思维之严谨

作者: 张瑞芳

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)首次提出了构建学习任务群这一要求,并强调“语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性”。由此可见,教师要深入研读教材内容,挖掘文本“育人+赋能”价值,以实现教育教学效果最大化,让学生学会学习、学会思考、学会做人。

教学统编小学语文教材五年级下册第八单元的《杨氏之子》时,笔者根据“新课标”中的“思辨性阅读与表达”学习任务群要求组织教学,引导学生通过阅读、比较、推断等方式,逐级梳理杨氏子的回答,辨析九岁孩童杨氏子面对长辈孔君平的态度,进而有条理地完成情境式学习,培养学生的理性思维和理性精神。

一、创设情境,逐级进阶

统编小学语文教材五年级下册第八单元的《杨氏之子》以“甚聪惠”为文眼,展现了主人公杨氏子的聪明才智和机智应对能力。教学这一课时,笔者先从众多人物中引出机智聪慧幽默、惹人喜爱的杨氏子,再以终为始,用驱动性问题“杨氏子会如何向父亲讲述孔君平来家中拜访的事情”引发学生思考,创设高阶思维情境,激发学生的学习内驱力,进而完成还原杨氏父子对话的学习任务。

教学过程中,笔者借助以下三个活动,逐步引导学生认识文言文语言凝练的特点,明晰杨氏子的严谨思维过程,掌握完成驱动性任务的知识和技能。

活动一:用文言文自我介绍,开启课堂教学

小学是文言文学习的启蒙阶段。教学中,教师要创设积极的学习情境,让学生在较为熟悉的语境中学习文言文、了解文言文。教学《杨氏之子》时,笔者抓住文中对人物的介绍,举一反三,用文言文介绍自己,缩小学生和文言文之间的距离,也为学生用文白相间或文言文的形式完成学习任务打下基础。

活动二:译读文本,悟文言文精妙

真正读懂文本,认识刘义庆塑造的杨氏子,前提是理解字词和重点句段。那么,如何做到学之有效呢?笔者从理解难懂词句和补充文言文省略成分两个角度做出指导。如学习“夫子、君家果”等难理解的词语时,笔者指导学生通过借助注释、关注插图、联系上下文等方法理解含意;再如,学习“为设果,果有杨梅”这种成分省略的句子时,笔者指导学生联系上下文,补充省略内容,理解句意。理解重点词句让理解整篇文章之路变得顺畅。以这样的方式疏通文义,学生既能知晓文言文语言简练的特点,又能品味杨氏子和孔君平对话时语言的精妙。

活动三:思读关键句子,悟杨氏子思维严谨

“甚聪慧”是《世说新语》的作者刘义庆对杨氏子的评价,也是读者对杨氏子的评价。言行是思维的外显,思维是借助言行来实现的。杨氏子与孔君平的对话只有寥寥数语,但其饱读诗书、良好的家庭教育、善于思考的形象已跃然纸上。为了让学生更深刻地认识杨氏子的思维严谨,笔者指导学生找出文本中表达“甚聪慧”的句子,从对话内容、孔君平和杨氏子年龄经历的差距等五个角度层层铺开。

角度一,从对话内容上体会杨氏子的机智。孔君平以杨梅指杨姓,调侃道:“此(杨梅)是君家果。”但杨氏子回击道:“未闻孔雀是夫子家禽。”以其人之道还治其人之身,以姓氏回击是杨氏子思维严谨的外显表现。

角度二,从“应声”上体会杨氏子的思维敏捷。“应声”即“马上回答”。九岁的杨氏子笑脸迎客,给孔君平呈上杨梅,未等到客人的夸奖,却用最快的速度应对了孔君平的突然发问。

角度三,从“未闻”上体会杨氏子的礼貌和风趣。笔者引导学生对比分析“孔雀非夫子家禽”和“未闻孔雀是夫子家禽”两种说法的区别。学生能理解第二种说法虽然只是多了“未闻”二字,但用词委婉、行为礼貌,体现了晚辈对长辈的尊敬。学生在对比中自觉辨析,明白了待人处事的正确方式。

角度四,从“家”字上体会杨氏子的机敏善对。孔雀是雉科孔雀属的鸟类动物,虽可作为家禽,但是家中养孔雀的人实在不多。杨氏子说的“未闻孔雀是夫子家禽”,与孔君平说的“此是君家果”有关系。君家果、夫子家禽,两两相对,应答在同一思维层面上。

角度五,从孔君平与杨氏子身份、背景的比较上体会杨氏子的机敏善对。笔者鼓励学生自主阅读二人的背景资料,学生能从年龄、阅历、官职等方面进行比较,进而感受到杨氏子的年幼聪慧。

主客两人,一个说得巧,一个答得妙,会面非常轻松。从以上五个角度研读文本后,学生能了解杨氏子的思维过程,并深刻感悟杨氏子的“甚聪慧”。

二、合作学习,开拓思维

思维具有逻辑性和深刻性。在笔者的引导下,学生从五个角度分析了杨氏子与孔君平见面时的细节,在揣摩、品悟中感受杨氏子的“甚聪慧”,加深了思维理解的深刻性。

回到“杨氏子会如何向父亲讲述孔君平来家中拜访的事情”这一情境,笔者用两个“导学小贴士”做学习支架,旨在鼓励学生小组合作学习。

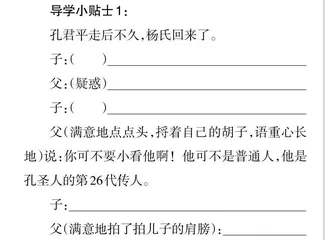

导学小贴士1:

孔君平走后不久,杨氏回来了。

子:( )

父:(疑惑)

子:( )

父(满意地点点头,捋着自己的胡子,语重心长地)说:你可不要小看他啊!他可不是普通人,他是孔圣人的第26代传人。

子:

父(满意地拍了拍儿子的肩膀):

导学小贴士2:

导学小贴士是学生学习的有效辅助手段。学生根据提示,循着“甚聪慧”的脉络,将思维散点集合起来,梳理杨氏子的回答,辨析杨氏子的态度与立场,并将整合的内容有中心、有条理、重证据地表达出来,实现知识的迁移和运用,增强了情感体验。

刘义庆笔下的杨氏子“甚聪慧”。杨氏子是谁呢?后来发展得怎样?笔者适时补充:关于杨氏子是谁的说法未有定论。一种说法认为杨氏子是三国时期曹操的谋士杨修,东汉末年文人,出生于官宦世家,才华横溢,担任主簿期间,主持内外事宜,令曹操很是满意;另一种说法认为杨氏子是南北朝时期的梁国人,是当时一户姓杨人家的九岁男孩。杨氏子是谁说法不一,无须深究,值得称道的是,杨氏子身上的聪慧机敏在一千多年后仍为人赞叹。这样的补充阅读,不但拓宽了思维的广度,而且增强了学生的人文底蕴。基于以上补充,学生能更好地完成“杨氏父子对话”的内容。在这个过程中,学生主动思考,实现了对人物的理解从浅层到深层的进阶。

三、拓展阅读,提升素养

语文特级教师李家声认为,群文阅读要重视结构化教学。群文阅读教学与传统的一课一文教学模式不同,是一课多文,多篇文本有共同的学习主题或核心目标。课上,笔者选择了《世说新语》中《漱石枕流》一文作为补充阅读材料,引导学生分析孙子荆的形象及其思维特点,学生很快能总结出:孙子荆从错误之处找到突破口,自圆其说,令人佩服。这正是严谨理性的思维外显,是智慧的闪现。

“育人+赋能”的教育不能仅停留在课内。因此,笔者布置了这样的作业:在遇到突如其来的问题时,杨氏子和孙子荆凭借高超的口才取胜。仔细思考,他们取胜依靠的只有口才吗?这一问题的抛出,意在引导学生树立思辨意识,保持旺盛的求知欲,养成理性思考的能力,进而提升学生的语文核心素养。

(作者单位:山西省晋城市星河学校)