小学数学单元教学中学习支架的构建策略

作者: 凌超

在数学单元学习过程中,学生已有的认知水平和新知之间存在一定的差异,根据实际需要,搭建有效的数学学习支架,可以给学生提供合适的学习策略。在教学过程中,教师可以通过设计学习支架,以学习支架为导引,让学生探究知识、掌握方法、积累经验,发展数学核心素养。

一、抛锚:关联性的数学问题情境支架

问题引导是数学单元教学的关键一环,通过设置具有引领性的大问题,引导学生主动思考和探索,找到关键问题,旨在建立起以大概念为统领的数学内容结构体系,采用知识关联、方法关联和思维关联三种关联方式,设计具有关联性的数学问题情境支架。

1.构建“知识关联”的数学问题情境支架

数学知识的内在结构,一方面体现在数学单元内容的内在脉络中,另一方面也体现在同一体系不同单元的知识联结中。问题的选择有着内在逻辑的一致性,有效可行的问题支架,能建立新旧知识之间的联系,促进学生对新知识的深度理解,形成清晰的知识脉络。

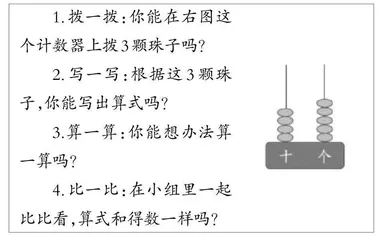

在教学苏教版小学数学教材一年级下册“100以内的加减法”时,这一单元的学习是在学生已经学会了整十数加整十数、两位数加整十数、两位数加两位数笔算等基础上进行的,基于学生数学学习逻辑起点,笔者设计了如下的问题支架。

学生通过独立探索、班级内相互交流,列出了不同的算式:

45+3=48,45+30=75,45+12=57,45+21=66……

教师提出问题:都是加3颗珠子,为什么大家写出的算式不一样?让学生产生认知冲突和探究兴趣,深度发展数学思维。

在这一问题支架的设计中,一方面立足单元思维,打破简单的课时划分,让数学单元知识结构更为立体;另一方面以两位数加法为线索,沟通起知识之间的联系,让学生理解算理,掌握算法。

2.构建“方法关联”的数学问题情境支架

在数学单元教学中,教师要通过设计环环相扣、循序渐进、关联性强的问题链,将数学单元的主干问题,分解到步步关联的子问题中,让学生从核心概念中理解把握子概念。

在教学苏教版小学数学教材三年级下册“认识面积”时,对平行四边形、梯形、三角形、圆形的面积概念的理解,都是在学习长、正方形面积基础上进行的,关注知识生成的逻辑起点,笔者设计了如下单元问题支架。

在问题情境中,学生画出了长方形、正方形、平行四边形、梯形、圆形、半圆形等各种平面图形。寻找相似相近的图形展开研究,并将方法关联的问题贯穿其他图形面积的探究中,完善学习经验,将核心概念“面积”理解透彻。

3.构建“思维关联”的数学问题情境支架

思维关联的问题情境可以帮助学生搭建结构化的场域,从整体上思考问题情境呈现的层级顺序及其内含的数学思想方法。在教学苏教版小学数学教材五年级上册“用字母表示数”时,笔者设计了如下问题支架。

问题情境旨在让学生去触摸问题背后蕴含的数学知识结构、基本原理,在思维关联的问题链中理解用字母表示数,知道可以用字母表示任意数,用字母代表一类数(用字母N代表自然数、R代表实数、Q代表有理数),用字母表示数量关系(运算定律、路程问题、变化规律),用字母表示特定的未知数,等等。学生在层层递进的问题链中,体会数学概念的统摄性,理解数学思维关联的本质。

二、定程:挑战性的数学学习任务支架

学习支架是为了支持学生的“学”,因此,在数学单元教学中,设计可行的学习任务,是推进单元学习的重要支架。在教学中,教师可以引导学生基于问题情境,围绕单元目标,设计相应的数学学习支架,助力学生的学习。

1.渐进式任务支架

在数学单元教学中,教师要用核心概念引领,在分析学生已有知识经验的基础上,整合问题情境与教学资源,设计整体性、渐进性任务支架,设计有意义的学习活动,对单元教学的关键问题加以分解,形成指向教学目标的具有内在逻辑的任务链。在教学苏教版小学数学教材四年级下册“用数对确定位置”时,笔者设计了如下五个渐进性任务支架。

任务1:在描述小林位置的过程中产生冲突,体会数轴模型统一的必要性。

任务2:经历数对的创造过程,形成纵横的概念,并体会其简洁性。

任务3:借助数数游戏,循序渐进地深入研究数对的特点,感受极限思想。

任务4:通过图形运动,拓展数对的数域,体会图形运动的一致性。

任务5:结合生活情境,根据相对参照物的方向和距离说出物体所处的位置。

五个有着思维含量的学习任务支架有其内在序列。激发了学生对确定位置的探究兴趣,当学习支架与学科知识融为一体时,任务支架成了学习目标达成的重要支持,让每一个活动都变得更有意义。

2.并列式任务支架

在数学单元教学中,学生的认知基础是有差异的,教师可以通过学生的差异设计适切的并列式任务支架。在教学“植树问题”时,教师设计了三张不同层次的任务卡,有难度较大具有挑战性的A任务卡、难度适中具有实践性的B任务卡、难度较低具有支持性的C任务卡。

A任务卡:在全长1000米的道路的一边植树,每隔5米植1棵树,共需要多少棵树?会有几种不同的情况?把每一种情况用算式表示出来,并写出理由。

B任务卡:在全长20米的小路的一边植树,每隔5米植1棵树,共需要多少棵树?想一想,会有几种不同的情况?先画线段图再列式。这几种不同的情况,又有什么联系?

C任务卡:在10米、15米、20米中请任选一两个简单的数据试一试,每隔5米种1棵树(两端都要种),请画一画线段图,比如图1,数一数有几个间隔要种几棵树,观察植树的情况,你有什么发现?

教师让学生选择相应的任务卡,差异化推进任务的实施。接下来小组形成学习共同体,小组内相互交流、补充、完善、比较分析,让每个学生都有机会经历“独学—合学—群学—展学”的过程,互学共进。

3.挑战式任务支架

吕林海教授认为,要想使学生学会思维,就要有思维的挑战性,面对新的问题、新的挑战,当学生尝试用自己已有知识经验去解决时,就要设计相应的学习任务支架,促进学生实现思维的进阶。在“多边形的面积”单元教学中,笔者设计了“为小蜜蜂置办一个家”的项目化学习内容,并设计了如下学习任务支架。

任务1:探索为什么小蜜蜂没有选择圆形蜂巢。让学生任意制作一个制圆工具或制作一个可以任意调整大小的制圆工具,挑战式的学习支架可以帮助学生制作制圆工具,并发现制圆的复杂性不适合小蜜蜂的高效率工作。

任务2:探索小蜜蜂的家到底是怎么样的六边形。通过分解问题链形成子任务:认识多边形—认识轴对称图形—认识正多边形—认识正六边形,借助支架充分感知正六边形的特点。

任务3:设计一个最适合小蜜蜂生活工作的蜂巢,逐步探究之后,学生小组合作为小蜜蜂们设计了最适合它们的正六边形蜂巢,让小蜜蜂有了自己的甜蜜小窝。

在数学单元教学中,教师要以生活情境中的真实问题为线索,设计贴近学生、关照差异、富有挑战的学习任务,这些有着挑战性的任务支架,让每个学生产生挑战欲望,积极参与其中,在接受任务的挑战中充分思考,促进思维的进阶。

三、导航:支持性的数学学习工具支架

在问题情境中,工具支架可以为预设的学习路径进行相应的资料链接,使学生能按照既定的教学目标以及学习任务演进,从而完成最有效的学习路径。下面以“三角形的内角和”为例,谈谈如何设计工具性支架。

1.学习单:导航性学习支架

数学学习单是教师根据具体学情和单元核心概念而设计的、提供给学生使用的学习材料。在“三角形的内角和”的教学中,教师通过设计做一做三角形内角和是多少度的题目,引导学生小组分工探索三角形的内角和,根据提供的学习资源包,想一想有哪些新发现、新问题(如图1)。导航性学习支架具有较强的指导价值,让学习者有前行方向,避免探究的漫无目的。

小组合作学习研究单

班级: 小组: 姓名:

2.资源包:认知性思维支架

将丰富的学习资源包作为认知性思维发展的支架,让学生有机会看清楚知识之间的内在联系,有利于学生形成认知图式和思维经验。在教学“三角形的内角和”时,教师要通过丰富的资源包的供给,让学生根据自己的认知差异,选择不同的学习方式和学习资源,在数字化环境中进行多元选择,跟着名师学习。

3.共同体:互助性学习支架

基于数学单元教学真实情境中的问题、长程的学习设计,都离不开学习共同体成员的合作。在“三角形内角和”教学中,教师进行了三次合作任务的推进。

小组合作1:合作探究形成对“三角形内角和”的概念理解,提出三角形内角和的猜想。

小组合作2:分类研究锐角三角形、钝角三角形、直角三角形的内角和。

小组合作3:拓展迁移应用三角形的内角和概念,解决生活中的实际问题。

教师要搭建学习共同体的学习支架,在学习支架的支持下,小组内三次合作都说明了三角形的内角和就是180度,并将此经验拓展到四边形、五边形和多边形等。学生在单元学习中形成脉络、发展思维、积累经验,从而让素养导向真正落地。

在数学单元教学中合力设计学习支架,可以帮助学生更好地自主学习。在不同的学习阶段通过搭建适当的学习支架,可以促进学生把握知识的整体结构,对所学知识有深入理解,拓展学生的数学思维,从而提高他们解决问题的能力,为以后的数学学习奠定基础。

(作者单位:江苏省常州市武进区星河实验小学分校)