习作“当堂写”,教学设计要“量身定制”

作者: 何捷

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)指出,小学习作教学要做到课内习作每学期16次左右。所谓“课内”,首先是课本之内,习作的内容选自教科书,即日常所谓的“单元作文”;其次是课程之内,教学行为应在课程系统之内,要有课时量的保障,不能放至课后,不可转嫁给学生和家长,即业界说的习作“当堂写”。

习作“当堂写”,教师在场,学生在学,学习正在发生。这就涉及“教”与“学”。针对不断产出的写作成果,还要给予评价,就涉及“评”。“课标”提出实现“教学评一致性”,应成为“当堂写”的应然追求。然而,教学效果究竟如何呢?观察现有的习作课,教师仅在形式上确保两课时连上,但学习效果却不尽如人意。学生依然感到写作困难,缺乏热爱写作和持续写作的动力。

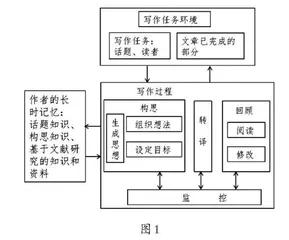

问题出在教学方法上。王荣生教授在《我国的语文课为什么几乎没有写作教学?》一文中指出,“当堂写作”的实质性问题是“重两头,轻中间”。两头之一,在写之前,指导学生审题,或使学生进入写作情境,试图解决“写什么”的问题,而对“怎么写”,提出笼统的、条目化的要求。两头之二,在写之后,则对作文进行讲评,或展示好的作文,或做提升作文档次的修改,主要解决“写得怎么样”的问题。这样的重“两头”,让“中间”环节缺失,这一缺失是致命的。学界对写作过程的复杂性,已经有了成熟的认识。例如,弗劳尔和海耶斯就提出了“写作认知模型”。此模型包含三个系统和写作过程的三个阶段,学界将其称为“三三写作认知模型”(如图1)。该模型认为,写作是一个复杂过程,涉及作者的思维以及每次写作都会遇到的问题,自然还涵盖问题解决的策略等。这个过程由三大系统构成,分别是写作任务环境、作者的长时记忆、写作过程。其中,写作过程又分为构思、转译、回顾三个阶段。构思又由生成思想、组织想法和设定目标三个子过程组成。可见,最不能忽视的,恰好是写作过程的指导。因为只有直面写作过程,学生才会思考,才能产生困惑。教师存在的价值也在于此:在整个写作过程中,提供帮助,教给学生写好作文的方法等。因此,“重两头,轻中间”的“当堂写”,仅是给学生“写”的时间,仅仅组织了“写”的活动,而没有进行“写”的教学。

笔者以统编小学语文教材五年级下册第六单元的习作《神奇的探险之旅》为例进行分析。本单元的习作目标为“根据情境编故事,把事情发展变化的过程写具体”。完整理解这一目标,要考虑以下两个方面:其一为“情境”,故事发生在一定的情境中,情境决定着故事的发展与走向;其二为“具体”,编写的故事要耐看,故事的情节要有变化,故事中的人物应有所表现,要让读者感觉写得具体。“课标”在第三学段的习作要求中,也明确提及“具体”,可见此目标是符合“课标”要求的,也是本次习作的核心要求。

抵达目标,并非容易的事。在《神奇的探险之旅》的写作中,学生要用文字展示情境的创设、故事情节的推进、人物的活动等。这些困难是无法通过“大胆想象、自由写作”这样的热情号召取代的。只有在真正写作时,学生才会感受到切实的困难。教师可以借助教学设计,关注学生,聚焦困难,借助专属的、量身定制的方案为学生提供学习支架,引导学生解决困难。

教材已经给了明晰的“过程性”要求,教学必须嵌入写作学习的全过程。首先,教材指出让学生先从两栏列表中各选取一人,加上自己共三人组成“探险小分队”。其次,从提供的场景中选择一个,完成场景设定。例如,茫茫的大漠、热带雨林、海中的荒岛等。最后,选择需要带上的装备。学生借助想象,乘着文字去探险时,教材为其指定了写作的基本内容:一是写遇到的险情,如暴雨来袭、断水断粮、遇到猛兽等;二是写如何解决;三是写解决过程中的心情变化。整个故事的编写,由环境、人物、装备、险情、心情组成,形成互相关联的系统。在这样的要求下,学生在习作中将遇到如下真实的困难。合理选择:与什么样的人同行?带上什么样的工具才可能有备无患,应对自如?合理构思:在什么样的场景中,会遇到什么样的困难?困难来临时,会是什么样的?写具体:怎样描写环境?怎样表现遇到的困难?怎样借助工具解决问题?怎样体现团队之间的友爱合作?这一切,倘若教师让学生自己完成,学生只能用随意编写的文字予以搪塞,或者干脆抄写、改编一篇优秀作文敷衍了事。

有效的写作教学,要结合写作的全过程展开,并在不同的环节,针对阶段性问题,为学生提供不同的学习支架,解决具体的问题。合理设计,才能让学生在“课标”要求的“当堂写”中获得提升。重构后的教学流程如下。

其一,在故事开端环节,针对选择予以指导

根据教材要求,在第一个环节中,学生要选择同伴。教师提示学生在选择时注重“互补”原则,让自己所选的人和自己形成互补关系,三人组成一个相对完整的“黄金团队”。在选择地点的时候,教师提示学生“熟悉优先”的原则,选取自己熟悉并喜爱的探险之地。同时为了更加了解探险地,写得更合理,还可以查阅资料。这些准备都为写作提供铺垫。

这样的“选择”指导,指向写作构思,让学生不至于随意选取,贸然前往。学生选择好之后,可以直接写第一段,编写好故事的开端。此时,教师可以提供“人+时间+地点”的基础模板,让学生借助故事的三要素,编写开头。此环节的评价,就是关注“三要素”是否写全。

其二,在故事发展环节,提出具体、适切的要求

在故事发展环节的编写指导中,学生要完成本次习作的主体部分:遇到困难和解决困难。

编写“遇到困难”时,教师可以针对内容与写法提出要求:其一,困难和环境有关,对环境以及困难要有一段细致的描写;其二,困难不能一步写到极致,至少写出困难加剧的三次变化;其三,在困难面前,三个成员都要有所反应,每个人的反应都要描写。这三个要求,让学生更形象地理解如何“写具体”。

在落实这三个要求时,教师还可以继续细化,为学生提供帮助。例如,描述环境和困难时,可以借助查找的资料,将困难与选定的环境相匹配,增加想象的合理性;写变化时,可以运用夸张的手法,给读者带来“困难加剧”的阅读体验;写三人的表现时,可以从语言、动作、心理等方面入手,让要求落到实处。总之,在能预估到的、学生可能遇到的写作障碍中,教师的教学设计都要有所顾及,要主动协助学生解决每一个遇到的、微小的难点。这样的指导,才能让学生在不同阶段都能体验到写作的快乐。

编写“解决困难”时,还可以使用例文支架。例如,提示学生在编写时,要记得让文中的人物使用携带的工具。教师可以以本单元的课文《跳水》中的片段为例。

正在这时候,船长从船舱里出来,手里拿着一支枪。他本来是想打海鸥的,看见儿子在桅杆顶端的横木上,就立刻瞄准儿子,喊道:“向海里跳!快!不跳我就开枪了!”孩子心惊胆战,站在横木上摇摇晃晃的,没听明白他爸爸的话。船长又喊:“向海里跳!不然我就开枪了!一!二!”刚喊出“三”,孩子纵身从横木上跳了下来。

出示片段后,学生通过批注关注到,船长解决问题时使用的工具是“枪”。船长用枪逼迫孩子跳水。在紧张的情节中,教师标红文中对孩子行动的描写、船长怒吼的描写,让学生发现“写具体”的基本方法。让学生明确可以直接在情节中添加人物的语言、动作描写,让情节有现场感。例文示范能让学生感知优秀样本是什么样的,是如何写成的。之后,学生再进行迁移模仿,加入自己的想象。这样的指导,有助于学生抵达目标中提及的“写具体”的要求。此环节的评价,就围绕着“具体”,注意对照学生是否运用方法写出了现场感。

其三,在故事结束环节,给予修改、润色、加工的要求

故事的结局就是探险后的结语,学生基本可以自由完成。此环节教师的教学主旨是让学生完成对全文的修改、润色、加工,特别强调落实教材提出的“添加心情描写”的要求。教师可以借助思维导图,以“心情”一词为中心,围绕展示故事的三个基本“节点”:节点一,出发,去探险;节点二,经过,遇到危险;节点三,解决,险情解除。教师要指导学生关联生活体验,尝试在故事发展的不同环节,添加不同的心情描写。学生很快能明白:出发时,添加兴奋、喜悦的心情描写;过程中遇到困难时,添加紧张、沮丧的心情描写;结局险情解除时,心情趋于平静,可以添加喜悦的心情描写。

同时,教师还可以提示学生通读全文,对文章进行整体调整,并在故事结尾写出对本次探险之旅的反思、总结。这样切实有效的指导,让写作质量在“修改”环节得到真正提升。

综观调整后的教学过程,教师一刻未曾离开“教学现场”,时刻关注学生的写作学习。教师能在遇到困难时,提供有针对性的帮助。教师提供的指导能产生“一把钥匙开一把锁”的功效。同时,不同阶段的写作,匹配不同的评价标准,及时予以反馈。所有的评价、修改,都嵌入写作过程中,和学生的写作活动构成动态的、相互支持的生成。教学设计符合作文产出的真实流程。这样的教学设计,可让学生真正感受到学习正在发生,写作真的有进步。

(作者单位:闽江师范高等专科学校)