品语言之趣,绽思维之花

作者: 朱青玲

课例:统编小学语文教材五年级下册第八单元课文。

任务一:故事导入,揭示单元内容

师:上课之前,老师给大家讲一个小故事。

师:有一天,德国大诗人歌德在公园里散步,他在一条狭窄的小路上碰到了一位批评家,那位批评家傲慢无礼地对歌德说:“你知道,我这个人是从来不给傻瓜让路的。”歌德回答:“而我恰恰相反。”说完便闪身让批评家过去。

师:在这个故事里,“而我恰恰相反”的言外之意是——

生:我给傻瓜让路。

师:你们看,歌德的回答自信优雅又不失风趣,这就是语言的魅力。今天,我们要开启的这个单元,就是要让我们感受这种语言的魅力。

师:大家翻到单元导语页,看看本单元的人文主题和语文要素分别是什么。

生:人文主题是“风趣和幽默是智慧的闪现”,语文要素是“感受课文风趣的语言”。

师:本单元围绕“风趣与幽默”编排了三篇课文,分别是《杨氏之子》《手指》和《童年的发现》。风趣的语言除了生动有趣、使人发笑,还能让读者在一笑之余有所回味。下面,我们就走进第一篇课文《杨氏之子》。

【评析】朱老师由歌德的幽默故事导入,在激发学生学习兴趣的同时,让学生初步感受语言的魅力,有趣、有效地引出了本单元的教学重点,并鼓励学生自主查阅单元导语页的人文主题和语文要素,旨在让学生了解单元架构,体现了教学的整体性。

任务二:预习反馈,读出文言韵味

师:谁来说说题目《杨氏之子》的意思?

生:杨家的儿子。

师:是的,大家也是来自不同家庭的孩子,我们不妨试着用这样的文言形式介绍一下自己。

生:陈氏之子。

师:幸会幸会。

生:李氏之女。

师:幸会幸会。

师:文言之美,美在诵读。请大家翻开书本,自由朗读课文,试着读准字音、读通句子,读不通顺的地方多读几遍。

(生自由朗读课文)

师(出示易读错的字):这是同学们预习时觉得较难读的多音字,有没有同学能试着根据意思确定读音?

生:“为设果”中“为”在这里读wèi,表示“给”的意思。

师:在这里是谁为谁设果?

生:杨氏子为孔君平设果。

师:你们看,联系上下文就能了解课文的内容。“儿应声答曰”中的“应”该怎么读?

生:“儿应声答曰”中的“应”在这里读yìng,表示“答应或随声附和”的意思。

师:能根据意思来确定读音,你真会学习!

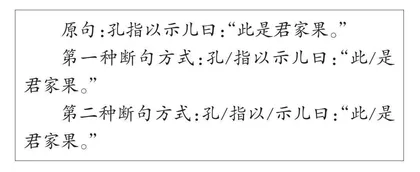

师:读准了字音,我们还要读通句子。在预习单中,我们尝试对这两个比较难读的句子进行了断句。先来看第一句:“孔指以示儿曰:‘此是君家果。’”你们同意哪一种断句方式?请说明理由。

生:我同意第一种断句方式。因为“孔”指孔君平,“此”指杨梅,一般我们会在主语后停顿,这样就知道这个人做了什么事情,可以帮助我们更好地理解文言文。

师:有理有据,说得很好。那第二种对不对呢?

生:我觉得也读得通。

师:第二种表达的意思没变,不会造成歧义,也是可以的。

师:我们再来看第二句。

师:这两种断句方式读出来的意思有什么不同?

生:第一种表示孔雀是夫子的家禽,第二种表示孔雀是夫子家的禽。

师:两种不一样的停顿,表达的意思不一样,这就值得我们好好探究了。“禽”在古代指什么呢?我们来看看“禽”字的来历吧!

(师出示视频,呈现“禽”字的演变)

师:你们看,“禽”在文言文中表示“鸟”,与现代汉语中“家禽”的意思可不一样。那这句话的正确停顿方式是哪一种呢?

生:第二种,未闻/孔雀是夫子家/禽。

师:真会学习!大家试着读一读这两个句子。

(指名读)

师:你的停顿读对了,但还要做到声断气连。停顿时,声音虽然没有了,但是气息还需要连贯到下一个字。请听老师读,注意老师气息的变化。

(师示范,生再练习,生有明显进步)

【评析】此环节主要解决学生预习中的难点、疑点,无论是多音字的读音还是句子的停顿,都是建立在对句意理解的基础上的。朱老师善用对比,让学生在比较中体会,自主思考辨别,并在必要时提供视频等资料,帮助学生做出正确判断。诵读文言文的层次也很清晰,从读准字音、读通句子,到读出节奏、读好韵味,为后面的理解做足准备。

任务三:借助支架,感悟其聪慧

师:读懂文言文的意思,大家知道有哪些办法吗?

生:联系上下文,联系生活实际。

生:借助插图,借助注释,组词法。

师:很好,接下来,我们用这些方法试着理解这篇课文,并用自己的话讲一讲这个故事。

(同桌之间练习)

师:课文讲了杨氏子和谁的故事?

生:孔君平。

师(出示孔君平资料):孔君平何许人也?谁来根据资料介绍一下。

生:孔坦,字君平,晋朝人。孔子第26代后人,官至廷尉,掌管刑狱。相当于现在的最高人民法院院长。

师:看来孔君平是个了不起的人物。那么他和杨氏子之间发生了一件什么事?

(生讲述)

师:你把大意讲得很清楚。你们发现了吗?其实整个故事都表现了杨氏子的一个特点——

生:甚聪惠。

师:“惠”是什么意思?

生:借助注释,“惠”同“慧”,表示聪明的意思。

师:老师查了资料,“惠”除了“聪明”的意思,还有“有礼貌”的意思,即“知礼”。“甚聪惠”即杨氏子既聪明又知礼。

(师出示资料)

师:杨氏子的“甚聪惠”体现在何处?请在文中圈画出相关词句,用下面的句式说一说。

(师出示:“我从 中感受到杨氏子的聪慧,因为 。”)

生:我从“为设果”中感受到杨氏子的聪慧,因为孔君平和杨父是非常好的朋友,当父亲不在家时,杨氏子端来水果招待客人,非常有礼貌。

师:你瞧,客人来了,父亲不在家,能够主动招呼客人,多么懂待客之道。

生:我从“未闻孔雀是夫子家禽”中感受到杨氏子的聪慧,因为他能巧妙地应答,反驳孔君平,确实很聪慧。

生:我从“儿应声答曰”中感受到杨氏子的聪慧,因为杨氏子能不假思索地回答,可见他思维敏捷、反应很快。

生:我从“夫子”一词中感受到杨氏子的聪慧,因为注释里说“夫子”表示古时对男子的敬称,可见杨氏子尊重长辈,是个聪慧的孩子。

师:大家真厉害,在短短一篇文言文中,竟然发现了这么多处“甚聪惠”的表现,看来你们也是“甚聪惠”呢!

【评析】此环节,朱老师抓住中心词“甚聪惠”,让学生探究课文、细读课文,从字里行间感受杨氏子的“甚聪惠”。朱老师还为学生搭建了表达支架,根据课文中的词句,说清楚杨氏子“甚聪惠”的理由,既提升了学生的自主探究能力,也让学生养成了有理有据地表达观点的能力,促进了学生的深度理解。

任务四:运用导图,品析言语智慧

师:我们来看看这个句子。“孔指以示儿曰:‘此是君家果’。”这句话是什么意思?

生:孔君平指着杨梅给杨氏子看:“这是你家的果子。”

师:我要来采访一下在座的各位“孔君平”,为何单指此果呢?

生:杨氏子姓杨,杨梅的第一个字也是杨,所以“我”开玩笑地说,这杨梅就是你杨家的果子。

师:同学们,这名同学读懂了孔君平的言外之意,真是“甚聪惠”。杨梅和杨氏子真的是一家的吗?

(生摇头)

师:那孔君平为什么要这样说呢?

生:我认为他之前听说过杨氏子的聪明智慧,今天来拜访,见其父亲不在家,想要看看杨氏子是不是真的像传言中所说的那样。

师:是呀,人人都说杨氏子“甚聪惠”,那“我”今天就来考考他。同学们,如果你们听到有人说“你和某种水果是一家的”,你们有何感想?

生:好尴尬呀,没想到我端上来一盘水果,却被这样开玩笑。

师:我们来看看杨氏子是怎么根据孔君平话语的逻辑回应的。

(师出示鱼骨图)<E:\杂志\江西教育B版\2024年\9期\品语言-1.tif>

师:杨氏子也在姓氏上做文章,用“孔雀”来回应孔君平关于“杨梅”的玩笑。这已经很聪明了。仔细看鱼骨图,杨氏子的回答中还多了什么内容?

生:还加了“未闻”二字。

师:加上去有什么不一样?

生:加上“未闻”二字,变成否定句式,应答时显得更委婉,也表现出杨氏子知礼。

师:你走进了杨氏子的内心,“甚聪惠”。带着你的感受,也来回应一下。儿应声答曰——

生(读):未闻孔雀是夫子家禽。

师:同学们,杨氏子的话外音你们听出来了吗?他想表达什么?

生:这句话的言外之意是:既然我们都没听说过孔雀是夫子您家的鸟,那么杨梅自然也不是我杨家的果子了。杨氏子用否定句式作答,既委婉有礼,又巧妙无痕地否定了孔君平的玩笑话,实在是太妙了!

师:文言文是没有标点的,编者把杨氏子的答句标上了句号,如果我们给它换成感叹号是否合适?

生:改成感叹号后,表达的语气更强烈了,感觉杨氏子好像生气了,言语间充满了火药味,我认为还是句号好,这样的语气是平和的,表现出杨氏子不仅“聪”,还很“惠”。

师:杨氏子在不卑不亢地应对客人时,做到了委婉得体,表现出对客人足够的尊重。看来编者和同学们也是“甚聪惠”呀!

师:刚才有同学提到“应声答曰”也可以体现杨氏子“甚聪惠”。什么叫“应声答曰”,大家能不能找几个意思相近的词?

生:不假思索、脱口而出、话音刚落。

师:你能一下子想出这么多词语,也是“甚聪惠”。孔君平话音刚落,杨氏子便立刻回答,足以体现他的思维敏捷。多读多看、见多识广,才能思维敏捷、机智对答。假如你就是杨氏子,今天来的不是孔君平,而是李君平,你该如何做到“应声答曰”呢?

生:未闻李子是夫子家果。

师:如果是柳君平,我们可以说——

生:未闻柳树是夫子家树。

师:妙哉妙哉!如果来的是黄君平,我们可以说——

生:未闻黄桃是夫子家果。

师:心服口服,能够随机应变,正如课文开篇写的:梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

(生齐读)

【评析】理解,是学习文言文的重要环节。小学文言文教学无须逐字逐句翻译,粗知大意、了解文章内容即可。但是,文中杨氏子的应答智慧是值得深入探究的,这也是本课教学的难点。朱老师通过绘制“鱼骨图”的方式,还原人物的思维过程,让思维可视化,让学生清晰地了解杨氏子是如何应对孔君平的,并引导学生体会“未闻”这一否定词的妙用,体会言外之意,从而感知杨氏子言语中的智慧和礼节。在学生能充分理解杨氏子的“甚聪惠”后,朱老师相继拓展迁移:假如改变来客姓氏,又该如何应对呢?让学生在亲身实践中开拓思维、训练表达。

任务五:拓展阅读,见识魏晋风度

师:今天,我们学习了一个小故事,认识了“甚聪惠”的杨氏子。你们知道这篇文章出自哪里吗?