复习课,让数学思维“再生长”

作者: 张玲萍

复习课作为知识巩固和思维提升的重要课型,其重要性是不言而喻的。然而,现实中不少教师将复习课简化为习题训练与知识记忆,忽略了其应有的“数学味”,这严重削弱了数学的魅力。为重塑复习课的价值,教师应深入挖掘教材,巧妙整合复习内容,提供生动有趣的复习材料,引导学生积极参与,激活已有经验,系统梳理知识,构建结构化知识体系,通过强化、对比、练习解决实际问题,学生的数学思维和核心素养将在复习课中得以“再生长”。

一、激活已有经验,培育思维“土壤”

(一)回忆唤醒,点燃思维火花

在小学数学复习课上,教师应巧妙地激活学生的已有经验,精心设计知识回顾环节,引导学生回忆过往的学习片段,学生的思维火花在不经意间被点燃。布鲁纳强调,学习者应该是主动探索知识的人。在复习课上,这一理念同样适用,教师扮演着导航者的角色,引领学生从传统的知识接受模式中解放出来,主动探索知识。教师通过创设生动的教学情境、提供丰富的学习素材,让学生在数学活动中踊跃参与,动手操作、自主探究、合作交流,既能让学生重温旧知识,又能在教学过程中激发学生的创新思维,逐步触及数学知识的核心,点燃学生思维的火花。

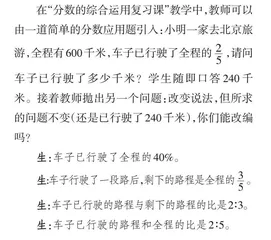

在“分数的综合运用复习课”教学中,教师可以由一道简单的分数应用题引入:小明一家去北京旅游,全程有600千米,车子已行驶了全程的[25],请问车子已行驶了多少千米?学生随即口答240千米。接着教师抛出另一个问题:改变说法,但所求的问题不变(还是已行驶了240千米),你们能改编吗?

生:车子已行驶了全程的40%。

生:车子行驶了一段路后,剩下的路程是全程的[35]。

生:车子已行驶的路程与剩下的路程的比是2∶3。

生:车子已行驶的路程和全程的比是2∶5。

生:剩下的路程是已行驶路程的1.5倍。

生:车子行驶了一段路程后,已行驶的路程是剩下路程的[23]。

接着,教师引导学生将以上6道题中的信息与问题进行交换,又得到6道题目,学生先独立解答,然后进行交流比较。这种改编,学生从一道简单的分数应用题出发拓展到了稍复杂的分数应用题,在联想变换中对题型结构的变化进行再次认识。这有助于唤起学生的记忆,达到沟通知识的目的。

(二)聚焦高频错题,深耕思维土壤

错误是成长的阶梯,高频错题更是学生学习中的“宝藏”。教师要找出学生出错的原因,分析学生在练习和考试中频繁出错的问题:是不理解概念,还是解题方法不得当?是知识掌握不牢固,还是思维习惯有待改进?教师通过抓高频错题,引导学生有的放矢地复习巩固知识,使学生在改错过程中加深对知识点的理解,同时培养学生的思辨能力和解决问题的能力。

在教学简便计算后,学生受思维定式的影响,遇到题目只关注简便计算而出错,比如,常见错误有:558-(182-58)=558-58-182,或者558-(182-58)=558-58+182,看到(120+36)÷4=120÷4+36÷4,就想到480÷(6+12)=480÷6+480÷12。对于这种变换形式的题型,学生会想当然地利用公式进行计算,从而出现错误。

二、梳理结构化知识,搭建思维支架

(一)搭建知识框架,构筑思维基石

知识的建构过程实质上就是知识的整理过程,即将“碎片化”的知识整理成完整的知识。一个单元的知识点很多,这些知识点相互联系,如果学生没有事先搭建知识框架,就容易陷入杂乱无序的“碎片化”状态,教师要避免一开始复习就进行枯燥乏味的讲解,应该放手让学生经历一个由表及里、由浅入深、由具体到抽象的建构过程。教师应将这些相对“碎片化”的知识点整体建构,以加强知识间的内在联系,实现结构化教学。思维导图可以帮助学生构建知识网络,促使知识内化并形成框架。只有真正了解知识,才能将其串联成线,形成完整的知识框架。

比如,人教版小学数学教材五年级下册的“长方体与正方体复习”一课,围绕着既有共性又有特殊性的长方体与正方体这两类重要的立体图形展开论述。教师在整理课程内容和绘制思维导图时,可以引导学生采用整合与对比的方法建立知识框架。一是以“长方体与正方体的特征与计算”为主题,引导学生由点、线、面出发,通过图示或表格帮助学生区分长方体和正方体的异同点。让学生在不同的情境中读懂概念,熟练掌握并灵活地运用计算公式,做到心中有数、融会贯通。思维导图不仅涵盖了长方体与正方体的所有关键知识点,还通过对比分析的方式加深了学生对长方体与正方体异同点的理解,促进了知识的系统化和结构化。

(二)深度剖析,让思维结构化

知识框架搭建完成后,深度剖析尤为关键。教师应带领学生深入了解各个知识模块,要求学生不仅要知道“是什么”,更要深入理解“为什么”和“怎么样”等问题。通过剖析知识点的内在逻辑、推导过程及应用场景,学生能更加深入地掌握知识的本质和规律。复习不仅是回顾基本概念和法则,更是揭示其背后的逻辑与原理。同时,教师要设计具有挑战性的问题,让学生在解决问题中综合运用多个知识点。通过这种方式,学生能明晰知识间的相互关联并灵活运用知识,从而进一步提升逻辑思维能力。

比如,在“多边形面积复习”教学中,教师可以借助问题串让学生深度理解知识,提升思维能力。问题1:多边形图形的面积公式是如何推导出来的,你能描述多边形图形的面积公式的推导过程吗?问题2:你能选择其中一个图形讲解推导过程吗?在汇报交流的过程中,学生能明晰图形转化成什么、怎样转化、为什么这样转化。同样,教师借助多媒体演示多边形图形的变化过程,又能引出一系列问题。问题1:多边形面积的转化有什么共同特征?问题2:观察课件的演示过程,你发现要将梯形变成哪些图形?问题3:你能发现梯形的面积公式和长方形、正方形、平行四边形、三角形的面积公式之间的关系吗?问题4:这些多边形面积之间有着怎样的关系?让学生感受到数学转化思想应用的普适性,进一步从整体上感受多边形面积计算的本质。这样的问题串不仅能让学生的数学学习真正发生,而且能让学生的数学学习更有深度。

三、强化对比练习,助力思维“再生长”

(一)专项创新练习,促进思维进阶

高效练习是巩固和内化知识的重要途径,也是复习课教学的关键环节。教师应设计新颖独特的题目,唤醒学生的好奇心和求知欲,这些有深度和挑战性的题目,可以促使学生主动思考,积极寻找解决问题的新路径。这样,学生才能在不断地练习中,激发思维活力,助力思维的“再生长”,培养运用数学思维解决问题的能力,从而增强学生的应用意识。

比如,在“简便计算复习”教学中,学生运用乘法分配律出错率较高。如何全面复习简便计算,让学生吃透、弄通知识是教学关键。教师可以设计如下专项训练。

练习1:下列式子正确的打“√”,错误的打“×”。①55×99+99=55×100,②200+A×200=(200+1)×A,③25×(4+M)=25×4+25×M。

练习2:在□里填入恰当的数:95×□+7×5=7×(93+□)。

练习3:填上一个数,使算式345×18-337×( )可以简便计算。

练习1让学生透过表面现象概括出乘法分配律的本质特征。练习2和练习3,不仅要求学生更深入地理解乘法分配律的形式,还要求学生在复杂的情况下准确识别并应用,以此提高思维能力。创新型题目,可以让学生耳目一新,防止思维僵化。

(二)分层对比练习,寻求思维突破

巩固应用是复习课的关键环节,数学知识有很强的逻辑性,教师需要根据复习内容进行巧妙整合。比如,利用题组进行分层练习,可以打破学生思维的壁垒,帮助学生形成良好的认知结构;或运用对比、迁移等方法训练学生综合运用知识灵活解决实际问题的能力,使知识得以迁移,促进知识的结构化。教师要培养学生在学习过程中提出问题、分析问题、解决问题的能力,使学生的思维品质和质疑意识在问题解决过程中逐渐形成。

小数乘除法的教学难点是“小数位数的处理与判断”以及“有关于0的处理”。在学习完小数乘法后再学习小数除法,学生容易混淆,教师可以让学生自主编题并进行对比辨析。比如:根据164×26=4264,你能编出哪些小数乘法和小数除法的算式呢?想一想编的时候你发现了什么规律?学生先独立编题,然后交流反馈小数乘法的规律,1.64×26=42.64,1.64×2.6=4.264,0.164×2.6=0.4264,两个因数的小数位数总和就是积的小数位数。然后交流小数除法算式规律,4264÷2.6=1640,42.64÷2.6=16.4,0.4264÷1.64=0.26,先将除数变成整数,然后将被除数、除数同时扩大相同倍数,就可以判断出商的位数。随后设计第二层级练习,变算式为165×26=4290,通过比较,发现积的小数位数可能会比两个因数的小数位数总和要少。通过交流分析,在对比中进一步聚焦易错点,突破了难点,提升了计算的准确性。

(三)开放综合练习,提升思维能力

在复习课教学中,固定答案的机械刷题容易使学生失去学习兴趣,而过于简单的练习只能让学生停留在掌握基础知识的层面。教师可以适当增加开放性题目,通过小组合作探究等方式,引导学生从多个角度思考问题,运用数学知识和规律,探究知识的本质,寻找多种解题思路。开放型题目可以改变学生依赖模仿的学习方式,使课堂更具挑战性,从而提高学生的综合运用能力和创新能力。同时,这种方法能拓宽学生的思路,让课堂教学更有灵气。

例如,在“分数的意义复习课”教学中,笔者同时出示了三幅五角星图,第一幅图画了3个五角星,第二幅图画了6个五角星,第三幅图画了9个五角星,根据三角形个数是五角星的[23]的要求,分别画出每一幅图中三角形的个数,然后展示学生的画法,让学生思考为什么每一幅图中所画的三角形个数不一样。通过观察、交流、讨论,学生明白,虽然平均分的份数相同,但每个五角星数量不一样,也就是单位“1”不一样,对应的三角形个数也就不一样。通过这道开放题练习,可以让学生完善分数的认知体系。

综上所述,小学数学复习课应追求思维的“再生长”。教师应以学生为中心,深入理解教材,巧妙整合复习内容,运用生动有趣的复习材料,激发学生的学习兴趣;教师要加强知识间的联系,帮助学生建立完整的数学知识体系,让学生在解决实际问题中深化对知识的理解,提升思维品质。

(作者单位:浙江省杭州市临平区吴昌硕实验学校)