聚焦读写结合 助力小初衔接

作者: 陈咪咪

【设计理念】

《腊八粥》是统编小学语文教材六年级下册的一篇课文。作者沈从文用极细腻的笔触,描写了小孩八儿盼粥、分粥、猜粥、看粥、喝粥的过程,将甜蜜温馨的生活场景通过文字刻画出来,表达出作者对家乡的怀念、对亲情的眷念。如何借用这样一篇经典之作提升小学高学段学生的语文综合能力,进行有效的小初衔接教学呢?“大量读写,读写结合”是有效途径。读写结合不仅是语文教学的基本规律,也是一种具体的教学方法。这启发教师在小学高学段阅读教学中要善于捕捉仿写点,指导学生仿中学写、写中促读,为学生的初中学习蓄势储能。课堂小练笔这一形式,有助于加深学生对文本的理解,提高学生的表达能力,已逐渐成为阅读教学中的一道亮丽风景。

【教学目标】

1.有感情地朗读课文,把握课文内容,能分清详略并体会详略安排的效果。

2.品味文中细腻描写腊八粥的句子,能仿照第一自然段,写一种自己喜爱的食物,写出其特点,表达对它的喜爱之情。

【教学过程】

教师引导学生回顾《北京的春节》一课中腊八习俗后,顺势导入新课《腊八粥》,要求学生了解作者,梳理课文脉络,感受详略得当写法的好处。

学习任务一:精读赏析 品悟写法

1.品“人们对腊八粥的喜爱”

(课件出示:初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生一种甜甜的腻腻的感觉呢)

师:爱喝腊八粥的人有哪些?

生:小孩子、大孩子、老孩子。

师:哪一种称号比较特别?

生:老孩子。

师:这“老孩子”指什么人呢?

生:老人们。

师:一提到腊八粥,不同年龄段的人怎么就都成了孩子呢?

生:大家都很爱喝腊八粥。

生:说起腊八粥,就连大人也像孩子一样嘴馋。

师:是呀!可以说,腊八粥伴随当地人的成长、壮大、老去,这是对腊八粥的甜蜜回味,也是对童年的美好回忆。作者落笔不凡,选取“小孩子、大孩子、老孩子”对腊八粥的喜爱态度,以点带面,写出了腊八粥的味美。让我们用朗读来展示人们对腊八粥的喜爱吧!

(生有感情地朗读)

2.品“食材、做法、色香味等”

(课件出示:把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢)

师:接着来看第二句,请大家读一读。

(生读句子)

师:好一个“糊糊涂涂”,叠词妙用,让人看了有什么感觉?

生:食材很丰富,软软糯糯地融合在一起。

师:哪个词让你们感受到粥也像人似的有生命?

生:“叹气似的”一词。

师:我们试着模拟下,在文火慢熬下,粥像在叹气,黏黏稠稠缓缓地冒出一个泡,不一会儿,又缓缓冒出一个泡(“噗——噗——”),美味就在如此精心熬煮中逐渐呈现。

(生发声模拟“噗——噗——”)

生:这样拟人的手法,形象地把腊八粥熬煮状态再现了出来。

师:很好。大家再找一找,除了看到、听到的,是否还闻到、尝到了什么?

生:闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢。

师:短短数语,却有料、有香、有味,使人真切地看到、闻到、品到热气腾腾的腊八粥。

师:第一自然段,作者正是从不同人对腊八粥的喜爱,腊八粥的食材、做法以及色香味等方面,概述了腊八粥的美味,让我们带着这美好的感觉再次“品味”这美味的腊八粥吧,齐读!

(生齐读句子)

3.品文中细腻描写之处

师:除了第一自然段,作者在文章中还穿插了两处对腊八粥的细腻描写。仔细找找,是哪两处,请你们画出来。

(生勾画)

(课件出示第一处:“栗子已稀烂到认不清楚了吧,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁吃来总该是面面的了!枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!糖若放多了,它会起锅巴……”)

师:这是八儿猜想的腊八粥,让我们边读边想象画面,感受食材的变化吧!

(生读)

(课件出示第二处:“栗子跌进锅里,不久就得粉碎,那是他知道的。”“饭豆煮得肿胀,那也是往常熬粥时常见的事。花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。”)

师:这是妈妈抱起八儿后,八儿看到的粥的样子,果然如他所想,大家一起读读吧!

(生读)

师:读着读着,你们发现了粥里的食材都有什么变化?圈出关键词。

(生圈画关键词)

师:我们合作着来读读——

(师生合作读)

师:读着读着,你们有什么感受?

生:这甜甜的腊八粥,馋得我直流口水。

生:真想马上就吃上一碗。

师:像这样,抓住不同食材熬煮中的状态进行细腻的描写,适当用上拟人的手法,使美食更让人垂涎了!

【设计意图】叶圣陶先生说过,阅读是吸收,写作是倾吐,倾吐能否合于法度,显然与吸收有密切关系。这一教学环节,即“吸收”,“吸”了什么,“收”得怎样,直接影响后续“倾吐”表达的质量。教材安排的知识 “小练笔”,旨在引导学生体会第一自然段的表达特点并尝试仿写。那么,本环节重在引导学生“学法、悟法”,学习第一自然段及有关腊八粥的另两处细节描写,能品味、感受语言的生动,体悟作者介绍美食的独特写法,体会人们对腊八粥的喜爱,为之后的练笔做扎实有效的铺垫。

学习任务二:读写结合 迁移运用

1.结合生活,借助图片

师:作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。照样子,我们也试着介绍一种自己最喜爱的食物吧!

(课件提示:想想这种食物的外观、味道、材料、做法等,和同桌说一说)

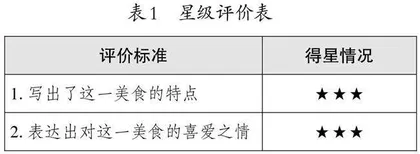

师:老师给出星级评价表(如表1),大家可以对照标准,试着说一说,争取获得更多星!

2.全班交流,仿写练笔

师:同桌之间交流得很热烈呀,谁来说给大家听一听呢?

生:一说起饺子,挑食的小孩子,能吃的大孩子,没啥胃口的老孩子,谁不是嘴里生津、垂涎不已呢?手法娴熟的大人们给肉馅儿裹上一张饺子皮儿,一个个白胖胖、鼓囊囊的饺子就包好了。看着它们一个接一个地跌进沸腾的水里,不一会儿,便在锅中不停地翻滚着。光看那上下起伏的样儿,就够让人眼馋的了,更何况是大盘装着,大口大口地往嘴里塞灌呢?吃着饺子,一股鲜美的肉香和虾仁的清甜从舌尖荡漾开来,充斥着整个口腔,让人回味无穷、欲罢不能!

师:能仿着第一自然段的写法来说,真是活学活用!还有谁想说?

(生纷纷尝试)

师:都说得不错,赶紧拿起笔来写一写吧!

3.佳作赏析,修改分享

(出示学生习作:刚长牙的娃娃,读中学的大孩子,嘴里没几颗牙的老孩子,只要一提到糖醋里脊,谁不是嘴里立时有一种酸甜酥脆的感觉呢?把里脊肉洗净切成长条,放适量盐、白胡椒粉、蛋清、姜汁,拌匀,腌制一会儿,然后撒上生粉,再放到油锅里炸,炸好后在另一个锅倒入适量番茄酱、白糖、清水,煮开后加一点儿淀粉水,煮到汤汁变稠关火,快速倒入炸好的里脊肉拌炒,再撒上芝麻,出锅。单是看一眼这色香味俱全的糖醋里脊就让人口水直流了,更不要说大口大口地吃了)

师:读完这名同学写的,你们是不是也跟着直流口水呢?谁来评一评?

生:他写出了糖醋里脊的特点,也表达了喜爱之情,很好!

生:我也觉得他写得很好,他巧妙用上了作者的写作手法,先写了不同的人对糖醋里脊的喜爱表现,后写了食物的用料、制作过程,是一篇值得学习的佳作!

师:大家对这篇习作整体评价很高,除了优点,大家有什么改进意见给他吗?

生:我建议,如果能把食物的色、香、味再写具体一些,内容就更丰富,就更能突显食物的美味了。

师:大家觉得呢?

生:可以。

师:小作者如果接受大家的评改意见,就赶紧修改起来吧!

师:看过了同学的文章,对照自己刚写的内容,你们有什么启发吗?

生:可以适当模仿课文的写法,要写出美食的特点。

生:也可以适当添加一些不一样的表达方法,重点是表达喜爱之情。

师:大家很有收获。好文不厌改,课后试着修改,改好后,记得和同伴分享哦!

师:同学们,这节课,我们跟随沈从文感受了腊八粥的美味,也照样子写了自己喜爱的一种食物。接下来,故事的主人公八儿面对一锅甜甜腻腻的腊八粥会有怎样的表现呢?下节课,我们再走近八儿。

【设计意图】如何实现从阅读到表达的进阶,让“吸收”与“倾吐”良性循环?学习语文不但要“入乎其内”,重视感悟、积累,还要“出乎其外”,加强语言运用。学生的语言运用能力在亲身参与的语文实践活动中能更好地形成。因此,课堂上必须保证学生有一定的时间进行语文实践,使学生逐步形成自己的语言风格,这样才能更好地帮助学生从小学顺利过渡到初中。本环节,笔者通过丰富的手段创设语文学习情境,巧借美食图片,激活学生生活体验,激发他们的表达欲望,引导他们在“有章可循”“有法可依”的基础上轻松表达,增强他们的语言运用能力,增进他们的语言表现力。

【板书设计】

【教学反思】

进入小学高学段,学生的阅读能力、习作水平都应达到一定程度,才能顺利地从小学过渡到初中。然而,要提高学生的习作能力,仅靠单元习作的学习是远远不够的。因此,教师应积极探索习作训练途径,把课堂小练笔辐射到阅读课上,自然地由读学写、以写促读,抓紧、抓好、抓实小练笔的训练,使学生的语文素养不断提高。综观本课,读写结合方面的有效实践,主要有以下两大特点。

一、关注语言表达,寻求读写结合训练点

叶圣陶先生认为,教材无非是个例子,教师要凭借这个例子使学生举一反三,形成阅读和写作的熟练技能。统编小学语文教材中的选文大多文质兼美,是学生积累语言、模仿参照的样本。本课聚焦课后“小练笔”,从教材中挖掘借鉴点,让学生读中悟写、读中学写。笔者有意识地引导学生关注文中描写细腻之处,让学生在理解内容的同时,关注语言的表达方式和技巧,逐步总结写法,感悟积累,为后续的运用、表达打好基础。

二、关注学生水平,设计多样训练形式

读写结合训练的形式很多,教师应根据学生的实际水平、结合学生的实际需要,选取恰当的训练方式。在本课教学中,笔者不仅设计了多样化的训练形式,做到说写结合、先说后写,还让学生易于动笔、乐于表达。此外,笔者还提供了多样化的训练内容,如引导学生说一说生活中最喜爱的食物,进行有效的读写迁移,既有仿写,又有创新。评改反馈方面,笔者运用范文“引路”,设计评价量规,及时点评指导,让学生感受表达的成功和喜悦。

简而言之,在本课教学中,课堂练笔的巧妙设计,实现了读与写的有效结合,提高了阅读教学中语言文字训练的强度,是阅读教学的有益补充,也是习作教学的辅助手段。

(作者单位:江西省南昌市珠市学校教育集团)