借助表现性评价,实现“教、学、评”一致性

作者: 裘陆勤

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,评价要关注学生数学学习结果和学习过程,激励学生学习,改进教师教学。以“表现性评价”为代表的新型评价模式,依据表现目标设计评价任务以及学生的相应表现,基于评分规则对学生的表现做出判断。在教学中,首先,教师要建立基于核心素养的表现性评价框架,把核心素养具体化;其次,教师要确定学习起点和任务,聚焦核心知识的表现性任务;最后,通过前测和后测的对比,分析表现性任务实施的效果,并改进教学活动。下面笔者以人教版小学数学教材三年级上册“倍的认识”一课为例谈谈自己的思考。

一、基于“新课标”,确定评价框架

“倍的认识”一课的核心素养是数感,具体表现是能初步体会事物背后简单的规律,能用数表达这样的规律。

1.确定学习目标

“倍的认识”一课的例题中出示2根胡萝卜、6根红萝卜和10根白萝卜,让学生在看一看、摆一摆、圈一圈、说一说等活动中积累“倍”的活动经验。因此,学生在理解倍的含义中涉及标准量、比较量和倍数之间的数量关系,为后续解决“求一个数是另一个数的几倍”和“求一个数的几倍是多少”等问题做好铺垫。

第一,能够区分标准量、比较量和倍数。学生要能找出“红萝卜根数是胡萝卜根数的3倍”或“胡萝卜根数的3倍是红萝卜根数”中的标准量、比较量和倍数。

第二,能用图形表征倍的含义。在解决“胡萝卜有2根,红萝卜有6根,红萝卜是胡萝卜的几倍”时,学生要先确定这3种量,再画图表示出胡萝卜和红萝卜的数量关系。

第三,能用语言表征倍的含义。当学生达到前两个层次后,需要结合图文表述“把每2根胡萝卜看作1份,红萝卜就有这样的3份,就说6是2的3倍”。

第四,能用算式解决问题。当学生达到第三层次后,需要将“求一个数是另一个数的几倍”转化为“求几个几是多少”,将“求一个数是另一个数的几倍”转化为“求一个数里面有几个另一个数”,用算式解决有关倍的问题。

2.制定评分标准

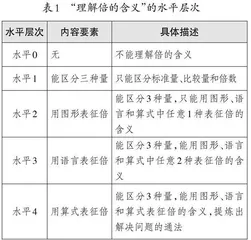

笔者确定了“理解倍的含义”的五个水平层次(如表1),并给出了具体描述。

二、调研前测,确定学习起点

在确定学习目标和制定评分标准后,我们选取了某校三年级220个学生进行前测,并根据表1评价学生的已有水平,根据前测中学生的水平来说明如何评价学生在“理解倍的含义”过程中的表现(如表2)。

表2中的五个水平分别代表着学生在“理解倍的含义”中的学习水平,处于水平1的学生不能理解倍的含义,有的学生把“3倍”理解成“相差3个”或“多出来3份”等。教师通过调研前测,能更好地了解学生的知识起点,从而基于学生的学习路径设计教学活动。

三、问题驱动,设计学习任务

指向“理解倍的含义”的表现性评价,既能让学习目标具体化,又能让教师看到每个学生所处的思维水平。从前测结果看,三年级220个学生中有105人(47.7%)处于水平0,有10人(4.5%)处于水平1,有70人(31.8%)处于水平2,有30人(13.6%)处于水平3,仅有5人(2.3%)处于水平4。

基于以上分析,我们设计了驱动性学习任务,借助问题串帮助学生建构倍的直观模型,理解倍的含义。

1.在有序中理解倍的含义

从前测情况看,大部分学生对倍的认识处于“盲区”,部分学生只能用1种方式表征倍的含义。因此,为了让学生更好地从数量关系角度理解倍的含义,教师出示了2个△和8个○,引导学生思考问题:(1)△和○的个数之间有哪些关系?(2)怎么用算式表示这些关系?此时,学生能找到差比、倍比和求和等数量关系。当学生提到“○的个数是△的个数的4倍”时,教师重点引导他们结合图示把每2个○圈一圈,学会用语言和算式表征倍的含义。

在这个教学活动中,学生经历了从直观到抽象、从数量关系到倍数关系、从语言表征到算式表征的过程。

2.在无序中寻找倍的关系

为了帮助更多学生达到表1评价框架中的水平4,教师出示了无序的18个红球、9个绿球和3个蓝球,引导学生思考问题:(1)如果要找出倍数关系,需要哪些数学信息?(2)如何用算式表示倍数关系?在教学中,教师需要重点关注能说出算式但不能用图形和语言表征的学生,通过教师示范和同伴互助等引导学生圈出标准量,体会同一标准量不同比较量会出现不同的倍数关系,同一比较量不同标准量也会出现不同的倍数关系,帮助学生实现3种不同的表征方式之间的转换。

在这个教学活动中,学生进一步理解倍的含义,体会倍数关系、数量与算式之间的逻辑关系以及3种量之间的对应关系,让更多学生能用3种表征方式表示倍的含义。

3.在拓展中比较倍的关系

为了帮助学生明确在数量、长度、面积等直观模型中都有倍的关系,教师引导学生分别画出“1厘米线段”和“3个小正方形的4倍”,并思考问题:(1)你为什么这样画?(2)除了数量的4倍,哪里还有4倍?(3)为什么都是4倍,却画得不一样?教师呈现学生作品,在比较中启发学生思考怎样画能一眼看出4倍关系,引导学生发现相同倍数下不同标准量会出现不同比较量。

在这个教学活动中,教师进一步拓展倍的含义,在丰富的学习素材中找到数量和几何直观中的倍数关系,抽象出倍数关系模型的本质,最终促进学生对倍的概念的深度理解。

四、教学后测,分析学习效果

学生学习“倍的认识”后,教师要再次评价学生的学习表现,了解他们在“理解倍的含义”中的发展水平。教学之后,我们“用画图、算式、文字等方式举例说明□的个数是○的个数的4倍”作为后测题,对三年级220个学生进行了后测。

在前测和后测中,三年级学生在“理解倍的含义”方面有显著差异,而且在后测中用图形表征时,大部分学生能圈一圈表示出两种图形的倍数关系;用语言表征时,很多学生能写出倍数关系;用算式表征时,大部分学生能从3种量的角度写出不同算式(见表3)。

总之,我们通过分析“理解倍的含义”的水平层次,从前测中预见学生学习过程中的难点和易错点,让学习任务指向学生的表现性评价,再从后测中了解每个学生分别到达了哪个水平层次,进而合理利用评价结果,改进教学活动,更好地提升学生的数学思维水平,实现“教、学、评”的一致性。