设计挑战性任务“驱动”课前预习

作者: 钱蔚

挑战性任务,其核心是“任务”,关键是“挑战”。挑战性任务是能激发学生好奇心、好胜心、表现欲、成功欲的有明确目标的任务。课前预习是开放式教学的一种学习方式。但在“新课标”的引领下,反思我们的课前预习,“读一读、画一画、想一想、做一做”等预习任务,教会了学生课前预习的方法,培养了学生自主学习的能力,但仍存在“被动预习”的问题。于是,我们尝试在中高年级变“被动预习”为“主动预习”,把原本由教师“发布预习任务”设计成“用任务驱动预习”,来激发学生好奇心。不同的教学内容可以设计不同的预习任务,我们用挑战性任务“驱动”课前预习取得了较好的效果。

一、设计能“操作”的挑战性预习任务,把思维“做”出来

动手实践是小学生学习数学的重要方式,其年龄特点决定他们更乐于、更善于在直观操作、动手实践中学习、探究知识。因此,在数学课前预习任务的设计中,我们可以设计能动、能玩、可“操作”的挑战性预习任务来驱动学生主动学习,引导他们积极思考。

例如,在教学“圆的认识”时,教师设计了如下操作性预习任务。

任务1:用圆规画一个满意的圆,并写出圆规的说明书。

任务2:先想一想怎样画,再画一画。

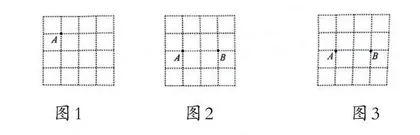

(1)点A在圆上(如图1),(2)点A、B都在圆上(如图2),(3)点A、B、C都在圆上(先在图中标出C点,再画出圆,如图3)。

任务3:图4是怎么画出来的?试着画一画,你也能设计一幅有圆的作品吗?请在图5中把你的设计表示出来吧!

“圆的认识”是一节经典课,很多教师也进行了巧妙的设计、精彩的演绎。笔者独辟蹊径,采用了先课前预习后课堂探究的教学方式,经几次试教后的修改、组内研讨,最终设计了操作性任务作为学生课前预习任务。实践表明,这样设计的预习任务既满足了学生的预习愿望又具有一定的挑战性。首先,这节课需要使用圆规,教师让学生提前做了准备,用圆规画一个满意的圆是学生拿到工具后第一时间想尝试的,任务1就能满足学生的第一需要。但在画圆后,还要设计圆规使用说明书,这对学生来说就具有一定的挑战性了,有的学生凭借操作过程,通过预习,能写出很好的圆规使用说明书,提高了认识圆的“起点”。任务2是画“有要求”的圆,是画圆的“升级版”,需要考虑圆的半径、圆心固定在哪里等问题,更具有挑战性;任务3是画圆的“创意版”,通过圆组合成的美丽创意图案可增强学生对学习圆这一几何图形的“好感”。这样设计的预习任务,使课前预习变“被动做题”为“主动做事”。

在“做”预习任务中,我们给足了学生操作、感悟、思考、创造的时空,学生的实践潜能和思维潜能得以充分展现。同时,让学生感受到这样的预习任务很有意思,也很有意义。这样的课前操作,是学生能用自己的语言、用自己的图示去思考、发现、探究的过程。可以“看得见”其作品,在课堂上教师还能“用得着”其作品,增强了学生学习的自信心,也进一步促使学生认真做好课前预习。

设计能操作的挑战性预习任务,可以让学生在“做任务”中边做边思考,把思维“做”出来。对于一些不以操作和不以活动见长的教学内容,有时候我们也可以通过设计“做”的预习任务来驱动学生主动预习。例如,教学“年、月、日”一课前,笔者设计了这样一个有挑战性的操作任务:制作一张2024年的年历。学生因为没有现成的年历可用,只能参考今年或往年的年历,并能主动预习教材甚至请教家长。

二、设计能“探究”的挑战性预习任务,让思考“看”得见

“预习≠预先习得”。笔者所研究的预习,是在学生复习相关旧知识的同时,注重引导学生尝试探究新问题,需要学生自主经历复杂的思维表现过程。因此,设计探究性预习任务,让学生遇见挑战、接受挑战,从而培养独立思维能力。

例如,在学习“圆柱的体积”一课前,学生探究了如下预习任务(如图6)。

探究性任务1:提出猜想,其目的是驱动学生激活旧知识,初探新知识。探究性任务2是引导学生用画一画、写一写等方式将学生的探究思维可视化,同时也是为了使课前探究在课堂上得以交流、分享。学生的探究作品如图7至图9所示。

值得一提的是,因为有了课前开放、自主、充分的探究,学生能用自己的经验和眼光观察、分析,有了个性化的发现和思考。从图7中字母的标注可以看出,学生对圆柱与拼成长方体之间的联系表达得非常清楚;从图文并茂的图8中可以看出,学生能够进行合理猜想,把圆柱看成多个圆累加而成的立体图形,为圆柱的体积公式找到了另一种解读方式。精心设计课前探究性任务,能让每一个愿意探究的学生全面展示他们的思维路径,从而使课堂教学迸发思想的火花。而这,正是探究性预习任务引导下的成果。差异性和多样性就是资源,能更好地支撑学生在课堂上的学习,学生可以在交流中不断修正、完善,进一步建构知识。而在传统课堂教学中,由于课堂教学的时间有限,学生在自我探究时还没有想明白,教师可能就已经喊停了,常常让学生回不过神来,在匆忙中浅尝辄止、顾此失彼,学生的思维受到限制。

因此,教师要设计能“探究”的挑战性预习任务,让学生在任务探究中自主激活经验,主动实现知识的联结,从而推动学生学习力的生长。可见,挑战性预习任务可作为学生学习力生长的支架。

三、设计“思辨”预习任务,促思想“活”起来

在传统的数学学习过程中,大多数学生是沿着教师的教学思路、教学思想在模仿学习,缺少个人主动思考的过程。有些预习内容容易混淆,教师可以设计一些具有思辨性的挑战性任务,驱动学生预习,调动学生主动学习的积极性,并促使学生独立思考。

例如,在教学“反比例”时,教师设计“思辨性”预习任务:反比例“反”在哪里?这一任务的出示,促使学生主动去看书预先了解“反比例的意义”。同时,在预习过程中,学生会主动和“正比例的意义”进行比较学习,主动思辨“正”和“反”之间的关系。课堂上,有的学生认为,反比例的两个量是乘积一定,而正比例的两个量是商一定,所以相“反”;还有的学生认为,正比例的两个量变化的方向是相同的,而反比例的两个量变化的方向是相反的。所以,反比例“反”在这里。

再例如,学习“比例尺”一课前,教师可以布置“思辨”性预习任务:比例尺是“尺”吗?它同样吸引并驱动学生去自学比例尺的含义。课堂上经过辩论,大家形成共识:比例尺虽然不是一把直接可用的“尺”,它表示图上距离与实际距离的比,但通过比例尺能计算出图上距离或实际距离,是一把很形象的大“尺”,很有用。

笔者发现,在面对一个具有思辨性的挑战性预习任务的时候,学生的眼里是有光的,带着疑惑,更带有动力。因为对思辨性问题思考的时间和空间更为从容,所以在课堂上,学生的思维更敏捷,思考更深入,有时“争辩”更激烈,这正说明学生的思维潜力被充分挖掘,如果长此以往进行思维训练,学生的思维能力定能得到提高。

叶圣陶先生说:“教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。”课前预习,设计富有挑战性的预习任务,通过操作、探究、思辨、表现等任务情境,问题引领,引导、推动学生进入沉浸式的自主学习,使其呈现出思考问题、解决问题的多种思维水平,从而不断进行自我进阶,提升数学素养。

(作者单位:江苏省无锡市查桥实验小学)