“问题链”在小学数学概念教学中的应用

作者: 马艳

摘 要:概念既是小学数学课堂重要的教学内容,也是学生思维的起点,更是学生完成数学知识建构的基础。但概念难教,学生难学,道不清讲不明,这是不争的事实。为了促进学生更好地学习相关概念,教师可以设计具有针对性、指向性和梯度性的“问题链”,激发学生的数学思考,升华学生的认知,促使学生掌握知识的核心内涵,形成结构化的知识体系。本文针对如何引入“问题链”,引导学生进行积极的探索,提升学生对概念的认知力、辨析力和判断力,实现学生的可持续发展进行了论述。

关键词:小学数学 概念教学 “问题链” 高效课堂

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,数学概念,是人类对现实世界空间形式和数量关系的概括。在学生获取知识、发展思维方面,概念具有不可忽视的作用,如果没有清晰的概念认知,就无法建立良好的知识体系。在传统的数学教学中,教师对待概念教学,以机械“灌输”为主,学生只能被动地听,无法透彻地掌握概念的内涵,不利于学生的后续发展。如何探寻有效的教学策略,提升概念教学成效,是广大数学教师需要解决的问题,而运用“问题链”辅助教学便是切实可行的方式之一。“问题链”是教师根据所教内容、逻辑结构设计出来的一组问题,能促进学生深入思考、探索、交流,引导学生主动建构知识。因此,在进行概念教学时,教师应精心设计“问题链”,通过“问题链”发散学生的数学思维,实现学习价值与“学力”的融合、共生、共长。

一、设计“问题链”,促进学生的探索

(一)引入生活素材,设计“问题链”

数学和生活关系紧密,生活是数学的源泉。在教学过程中,教师应注重对生活化元素的运用,将学生置于生活化的背景之下,进行数学的探索和研究,从而降低学习的难度;应寻觅数学概念和现实生活之间的结合点,拉近学生和所学概念之间的距离,促进学生高效探索数学知识;应联系学生的实际生活,设计“问题链”,激活学生的认知经验,巧用生活素材,促进学生的学习。

比如,在教学“体积”的概念时,首先,笔者准备了两个完全一样的玻璃杯、小水桶、鸡蛋和小石子。学生感到很好奇,不知道笔者要干什么。其次,设计这样的“问题链”:(1)一个杯子倒满水,一个杯子放入鸡蛋,用倒满水的杯子向放入鸡蛋的杯子里面倒水,水有没有剩余,为什么?(2)将一个杯子里面放入鸡蛋,一个杯子里面放入小石子,倒进哪个杯子里面的水会多一些?(3)放入鸡蛋和小石子的杯子,分别倒满水后,哪个杯子里水占的空间大?这些问题的设计,着眼于学生的现实生活,能激活学生的生活经验,唤醒学生主动求知的欲望。最后,学生在解决问题的过程中,知道了空间有大小之分,强化了学生对体积概念的理解,让学生的数学学习变得更高效、更有经验。

(二)注重“以旧引新”,设计“问题链”

数学具有很强的系统性,前后的知识点之间有很强的关联,数学概念之间也有着千丝万缕的联系。随着年级的增长,学生头脑中已经积累了不少概念性的知识,这是学生后续学习数学的基础。对此,在教学概念知识时,教师可以采用“以旧引新”的方式进行教学,让学生运用旧知识同化新概念,降低学习难度,实现有效迁移,进一步深化对概念的认知。

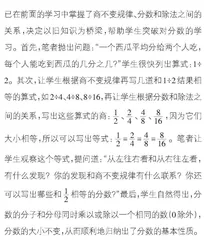

比如,在教学“分数的基本性质”时,笔者考虑到学生已在前面的学习中掌握了商不变规律、分数和除法之间的关系,决定以旧知识为桥梁,帮助学生突破对分数的学习。首先,笔者抛出问题:“一个西瓜平均分给两个人吃,每个人能吃到西瓜的几分之几?”学生很快列出算式:1÷2。其次,让学生根据商不变规律再写几道和1÷2结果相等的算式,如2÷4、4÷8、8÷16,再让学生根据分数和除法之间的关系,写出这些算式的商:[12]、[24]、[48]、[816],因为它们大小相等,所以可以写出等式:[12]=[24]=[48]=[816]。笔者让学生观察这个等式,提问道:“从左往右看和从右往左看,有什么发现?你的发现和商不变规律有什么联系?你还可以写出哪些和[12]相等的分数?”最后,学生自然得出,分数的分子和分母同时乘以或除以一个相同的数(0除外),分数的大小不变,从而顺利地归纳出了分数的基本性质。

二、借助“问题链”,强化学生的理解

(一)借助“问题链”,让学生实现自主学习

当前,小学数学课本中有不少的概念,给出定义时语言比较简练,与其他学科的语言相比,更为严密,学生理解起来难度较大,很难掌握概念的本质属性。对此,教师可以针对教学内容,为学生创设问题情境,指明思考与研究的方向,让学生在问题的引领下,进行自主探索,进而更好地掌握数学概念,明晰知识的本质。

比如,在教学质数和合数时,首先,笔者在屏幕中出示了7、9、3、5、8、4,让学生分别写出这些数的因数。学生经过思考,很快写出了相应的结果。其次,待学生写出结果后,笔者让学生根据因数个数的多少,对它们进行分类,学生将只有两个因数的数分成一类,有两个以上因数的数分成一类。最后,笔者揭示质数和合数的概念,并提出问题:“1的因数有几个?”“根据质数和合数的概念判断,你认为1是质数吗?1是合数吗?为什么?”在“问题链”的引领之下,学生自然会想到1的因数只有一个,所以1既不是质数,也不是合数。

(二)借助“问题链”,让学生完成模型建构

模型思想不仅是数学思想的重要组成部分,还是学生解决问题的有效方式。在数学教学过程中,教师应注重对模型思想的渗透,帮助学生经历建模的过程,培养学生的建模意识,让学生不但能习得数学知识,而且能获得数学建模能力。因此,教师应重视对数学模型思想的渗透与孕育,引导学生突破所学概念的难点,“触摸”概念的要领,进而提升学生的思维品质。

比如,在教学“乘法分配律”时,首先,笔者设计问题情境:阳光足球队准备购买10套运动服,上衣每件55元,裤子每条45元,一共要用去多少元?面对这样的题目,有的学生列出算式:10×55+10×45=1000(元),有的学生列出算式(55+45)×10=1000(元),这两道算式的结果相同,并且解决的是同一个问题,所以,可以写成这样的等式:10×55+10×45=(55+45)×10。其次,提出问题:“你可以再写几个像这样的等式吗?怎样将自己的发现表示出来?”在此过程中,学生能够理解“乘法分配律”。

(三)借助“问题链”,增强学生的概念认知

数学知识具有明显的抽象性与复杂性,概念知识亦如此,对学生的学习能力与思维能力有很高的要求。而处于小学阶段的学生,以形象思维为主,容易陷入困境之中。如何化解这样的问题呢?运用现代信息技术辅助无疑是可行的方式之一,教师可以将抽象、难以理解的数学概念动态化、形象化地展示在学生的面前,让学生更直观地学习概念,增强学生对概念的认知,进而提升课堂教学效率。

比如,在教学“直线、射线、线段”的概念时,笔者运用多媒体出示一条线段,提出问题:“你们认识它吗?关于它,你知道什么?”学生自然会说线段有两个端点,是直的,且可以测量。“如果将线段去掉一个端点,进行延长,想象一下会是什么样子?它和线段相比,有没有特别之处?”这自然引出了对射线的学习,在学生掌握射线的特征后,笔者继续提出问题:“你心目中的直线是怎样的?能否将它画下来?你认为直线有什么特点?直线、射线、线段之间有什么联系和区别?”学生在比较中,得出了它们的异同点,从而深化了学生对概念的认知。

三、巧用“问题链”,升华学生的认知

(一)巧用“问题链”,注重变式训练

随着新课程改革的稳步推进,变式教学已成为数学教师常用的教学方式。在传统的数学课堂中,教师在教学相关知识后,喜欢围绕所教知识点进行单一的训练,不注重知识的横向和纵向联系,无法实现连“点”成“线”。从新课程标准的教学要求来看,在帮助学生掌握数学概念时,教师应揭示其内涵与外延,可以利用变式训练,培养学生的观察、辨析和概括能力。

比如,在教学“长方形周长和面积”的相关知识之后,有的学生认为周长相等的长方形面积相等,有的学生认为面积相等的长方形,周长也必定相等。为了加深学生对所学概念的认知,笔者设计了变式“问题链”:(1)用20根1厘米长的小棒,围成一个长方形,围成长方形的面积最大是多少?最小是多少?(2)用20根边长1厘米的小棒,围成一个长方形,围成长方形的面积最大是多少?最小是多少?这样的“问题链”,让学生充分认识到周长和面积是不同的概念,加深了学生对所学概念的认知。不难发现,在教学过程中,笔者针对相关的概念,发掘其内涵与外延,强化了学生对知识点的掌握,提升了学生的数学学习能力。

(二)巧用“问题链”,提升概念学习效率

随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》的深入实施,将数学学科与其他学科进行融合,已成为教育改革发展的必然趋势。因此,在进行概念教学时,教师应摒弃传统的教学观念,与时俱进,拓展教学思路,引入其他学科的知识,使学生从不同视角分析与理解数学概念,更好地锻炼学生的实践能力。

比如,在教学三角形的分类时,针对教学内容,笔者为学生设计“问题链”:(1)三角形如果按角的大小,可以怎样进行分类?(2)三角形如果按边的长短,可以怎样进行分类?(3)你可以运用美术课堂中的绘画知识,将分类表示出来吗?这样的“问题链”,具有很强的层次性和梯度性。在实践的过程中,学生认为如果三角形按角的大小分,可以分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形,每个三角形中至少有两个锐角三角形;如果按边的长短分,可以分为等腰三角形、等边三角形、任意三角形。在明确分类之后,笔者让学生运用在美术课堂中所学的绘画技能,通过画图的方式呈现出来。学生开动脑筋,先进行图形设计,绘制出相应的图形,通过图形学生能把三角形的分类看得一清二楚,很好地沟通了数学和美术的联系。

在教学中,教师将其他学科知识引入数学课堂,采用跨学科教学的方式,能促进学生学习相关概念,让学生获得丰富、新颖的学习体验,培养学生的探究能力,实现学生深入、持久的发展。

总之,在小学数学概念教学中,问题既是数学的“心脏”,也是促进学生主动获取知识的有效载体。面对概念教学,教师应加大对“问题链”使用的力度,促进学生积极思考,增进“生生、师生”互动,化解学习难点;应精心剖析教学内容,设计优质的“问题链”,迎合学生的学习需求和认知规律,引导学生循序渐进地构建概念知识体系,促进学生结构化思维的形成,最终实现知识、技能、智力的协同发展。

参考文献:

[1]陈春凤.“生活味”与“数学味”相得益彰:浅谈小学数学概念教学的有效性[J].数学教学通讯,2023,(7):29-30.

[2]兰雪平.例谈核心素养培育导向下小学数学概念学习策略[J].天津教育, 2023,(9):16-18.

[3]方云龙.小学数学“思维训练式”概念教学模式构建探索[J].基础教育论坛,2023,(6):62-63.

[4]唐晓盼.核心素养培育与小学数学概念教学的融合策略[J].安徽教育科研,2023,(10):33-34,69.

[5]黄水根.驱动性问题在数学概念教学中的应用实践[J].教学管理与教育研究,2021,(5):67-68.(作者单位:江苏省南通市经济技术开发区实验小学教育集团)

本文系江苏省南通市2021年度教育科学“十四五”规划一般立项课题“基于‘问题链’驱动的小学数学概念教学设计研究”(立项编号:GH202193)的阶段性研究成果。