音乐意境教学浅探

作者: 王顺娥

意境教学强调将学生的认知与情感相结合,把抽象的知识具象化,让学生在深层次的心理体验中领悟知识的内涵。音乐课堂上如何实施意境教学呢?

一、理解歌词,用歌声表现歌曲意境

教师深入挖掘歌词的情感内涵是实施音乐意境教学的一种重要途径。

人音版教材《红蜻蜓》是一首结构简单的歌曲。歌词是“晚霞中的红蜻蜓请你告诉我,童年时代遇到你那是哪一天?//拿起小篮来到山上桑树绿如荫,采到桑果放进小篮难道是梦影?//晚霞中的红蜻蜓呀你在哪里哟?停歇在那竹竿尖上是那红蜻蜓。”三段歌词仅有六句话,复杂的情感却蕴含其中。笔者引导学生仔细体会每段歌词里人物不同的情感和心境变化:第一段歌词描绘一位白发苍苍的老者回到儿时生活的地方,因为看见一只晚霞中的红蜻蜓而勾起了儿时的记忆,他用力回想儿时见到红蜻蜓是在哪一天;第二段歌词将回忆的镜头继续推进,他回忆起和小伙伴一起拿着竹篮采桑果的情景,那时是多么欢愉,也就是那时遇见了红蜻蜓,然而这一切已不在,难道都是梦影吗;第三段讲述老者从回忆里回过神来,满是伤感,他呼喊着问,童年时遇到的红蜻蜓“你在哪里哟”,却又不得不告诉自己,它永远停歇在儿时的竹竿尖上。笔者引导:美好的事物一旦消失便只能在记忆里搜寻,这是多么令人无奈和感伤的事。学生理解了歌词所蕴含的情感,演唱时就能将回忆童年的愉悦感与时光一去不返的失落感表现得淋漓尽致。

二、识别音色,用音色表达歌曲意境

音色是音乐作品情感或形象的基调。如果基调把握到位,表达作品的意境就事半功倍。

笔者在教唱歌曲《数鸭子》时,先请学生聆听童声演唱版本,然后提出自己要演唱另一个版本,并请学生比较哪个版本更好。范唱第一段时,笔者使用小朋友甜美的音色,间奏时模仿老爷爷的咳嗽声;唱第二段时,笔者直接采用老爷爷低沉又不失可爱的音色。学生一致认为笔者演唱的版本好,因为第二段唱的是老爷爷的故事,老爷爷的音色和小朋友的音色区别明显,营造了不同的意境——前者体现了长辈对晚辈的关怀,后者表达了孩童与自然亲近的纯真情感。

三、倾情弹奏,用钢琴伴奏渲染歌曲意境

钢琴伴奏被广泛地运用在音乐教学、歌唱排练和演出中,它能够有效地渲染意境。

笔者在教唱歌曲《闪烁的小星》时,先在钢琴的高音区轻声弹歌曲的前奏,让学生想象看到了什么,并用肢体语言表现出来。由于钢琴高音区音色玲珑剔透,就像亮晶晶的星星一样,学生立马举起小手张开五指随着音乐有节奏地“闪动”起来。当唱到“太阳慢慢向西沉,乌鸦回家一群群”时,笔者将音乐移回中音区,学生便平缓地扇动着“翅膀”,慢慢地舞动身体。

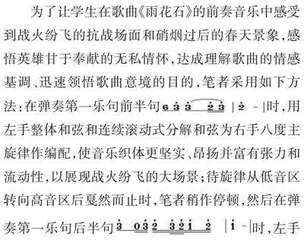

为了让学生在歌曲《雨花石》的前奏音乐中感受到战火纷飞的抗战场面和硝烟过后的春天景象,感悟英雄甘于奉献的无私情怀,达成理解歌曲的情感基调、迅速领悟歌曲意境的目的,笔者采用如下方法:在弹奏第一乐句前半句时,用左手整体和弦和连续滚动式分解和弦为右手八度主旋律作编配,使音乐织体更坚实、昂扬并富有张力和流动性,以展现战火纷飞的大场景;待旋律从低音区转向高音区后戛然而止时,笔者稍作停顿,然后在弹奏第一乐句后半句时,左手用和旋轻叩节拍配以右手明亮干净的音色表现硝烟过后春芽吐露的情境;旋律下行时,笔者再次回到中音区,继续用滚动和弦琶音弹奏第二乐句,以表现英雄的奉献情怀,引导学生满怀深情地歌唱。

四、激活思维,用语言描述乐曲意境

在欣赏教学中,由于音乐的模糊性以及听者生活经验、想象能力、联觉能力等因素的影响,音乐意境的表达往往具有不确定性。要想调动学生思维,培养学生的音乐理解力,教师可以引导他们用语言描述感受到的音乐意境。

笔者在执教欣赏课时往往先用一段听前谈话激发学生的听赏欲望,激活他们的思维。如在执教欣赏课《海上风暴》时,笔者先引导:“大海并不总是风平浪静的,它有时会发怒、生气,这个时候的海是怎样的呢?”然后,笔者请学生聆听乐曲,描述所聆听到的音响和感受到的音乐形象。学生聆听后踊跃回答。一名学生说:“大海掀起巨浪的场景很恐怖。这种情况下往往会呜呜地刮起大风,还伴有闪电和轰隆隆的雷声,随后下起暴雨,就像海怪来了一样。”另一名学生说:“我想象到巨大的风浪马上就要把船掀翻了”。还有一名学生说:“我觉得大海发怒很可怕,声音大,力气也大,所以天气恶劣时千万别出海!”

值得注意的是,教学中有时学生的想象会脱离乐曲所表达的意境,这种情况下,教师应当允许学生充分表达自己的聆听感受,并在此基础上作出画龙点睛式的引导,帮助学生更好地感悟乐曲意境,升华情感。如,笔者在执教欣赏课《森林水车》时,学生聆听一遍后纷纷发言,有的说听见了水车中水的流淌声,有的说好像有小兔子在奔跑,还有的说布谷鸟叫了,春天来了,森林里开满了各种各样的花,很漂亮。这时,一名学生说:“森林里的大灰狼出来了,它想吃掉兔子。”前面几名学生的发言显示他们聆听后思维状态是积极且有效的,最后一名学生的发言明显偏离了乐曲所描绘的形象与意境。于是,笔者提问:“大灰狼要吃掉兔子时的气氛是怎样的?”学生回答:“紧张、害怕。”笔者追问:“乐曲中有让人感到紧张、害怕的音响吗?”学生说:“没有。”笔者顺势引导:“想象必须建立在乐曲的音响特点上,这样我们才能找到理解音乐的密码。”由此,学生懂得了要基于音响特点想象。这样教学有助于学生更好地用语言描述自己所理解的音乐意境。

文字编辑 孙爱蓉