指向儿童未来素养培育的“磁力课程”

作者: 张晓琴 张思宇

教育部印发的《基础教育课程教学改革深化行动方案》和《义务教育课程方案(2022年版)》均聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践、跨学科主题学习等教学改革重难点问题,鼓励开展主题化、项目式学习等综合性教学,促进学生素养的综合发展。光谷十八小践行“走进儿童世界,走向儿童未来”的办学理念,基于“世界因我而精彩”的校训,探索多学科、多场景、多资源融合的育人路径,构建指向儿童未来素养培育的“磁力课程”,培养具有民族情怀、博雅学识、创新活力的未来栋梁。

一、“磁力课程”建设理念

学校践行“吸引教育”文化理念,提出“快乐互动、儿童参与、连接未来”的课程建设理念,以培育学生适应未来社会发展的素养为课程核心目标,以大主题项目式学习为基本课程实施方式,使学生德智体美劳得到全面发展的同时,逐步实现个性化成长。

“磁力课程”倡导让学生拥有课程开发权、选择权和评价权,为学生提供适宜且需要的课程内容;注重个性相融的人人互动、情感主导的人机互动、空间联通的人景互动、资源协同的人地互动;着眼于未来,通过设计具有前瞻性、整合性的课程内容,开展项目式学习、沉浸式学习、体验式学习、创客学习等,培育学生思辨、交往、表达、设计、创作等适应未来社会发展的关键能力,让学生成为拥有“十八般才能”的未来栋梁。

二、“磁力课程”体系框架

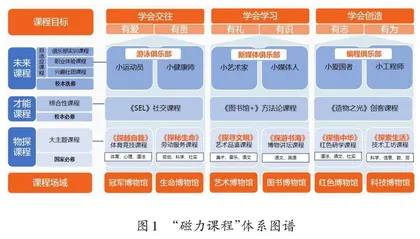

学校基于培养具有民族情怀、博雅学识、创新活力的未来栋梁的育人目标,确立“培养学会交往、学会学习、学会创造的魅力学生”的课程目标,引导学生做到有爱有责、有礼有识、有志有为,并开辟基于冠军博物馆、生命博物馆、艺术博物馆、图书博物馆、红色博物馆、科技博物馆六大场馆的课程实施场域,形成“物探课程”“才能课程”“未来课程”三个层级课程和以核心素养为导向的三级课程体系(见图1)架构。

物探课程是面向全体学生的旨在夯实学生文化基础的基础学力课程。学校依据新课程标准中各学科核心素养内涵及课程内容,围绕六大博物馆中的学习探究内容,形成包括“探越自我”“探秘生命”“探寻文明”“探游书海”“探悟中华”“探索生活”六个主题的“六探”跨学科课程,使学生在博物馆沉浸式学习实践中,强化综合知识应用,筑牢知识根基。

才能课程是面向全体学生的素养发展课程,是体现“快乐互动”理念的综合性特色校本课程,它包括基于人人互动、人机互动,发展自我管理、社会意识、人际交往、决策能力的“SEL”(Social and Emotional Learning)社交课程;基于人景互动,发展阅读能力、信息检索、审辨意识、演讲表达的“图书馆+”方法论课程;基于人地互动,发展科学探究、设计思维、工程实践、造物精神的“造物之光”创客课程。

未来课程是面向个体学生的培养学生适应未来社会的个性特长的专长培养课程,属于校本选修课程,包括能满足不同学生的兴趣选择、连接学生未来职业发展方向的六类自适应课程。学校按照学生技能水平将这门课程设置为入门级、进阶级、专业级三级:入门级为兴趣社团课程,即课后服务时段校内教师和机构教师共同开设的社团课程、家长讲堂课程,其目标指向多元认知、兴趣启蒙;进阶级为职业体验课程,即企业研学课程、社会游学课程,其目标指向实践体悟、兴趣拓展;专业级为俱乐部实训课程,即专业技能训练课程、各类竞赛金牌教练课程,其目标指向技能培训、专长发展。

三、“磁力课程”内容设置

1.物探课程——引领未来学习的跨学科课程

物探课程按照六大课程场域,结合新课程标准中各学科的核心素养与学科属性整合设置以下“六探”课程:一是冠军博物馆“探越自我”体育竞技课程;二是生命博物馆“探秘生命”劳动服务课程;三是艺术博物馆“探寻文明”艺术品鉴课程;四是图书博物馆“探游书海”博物讲坛课程;五是红色博物馆“探悟中华”红色研学课程;六是科技博物馆“探索生活”技术工坊课程。

以冠军博物馆“探越自我”体育竞技课程设置为例。该课程以体育学科实践为主,融合心理、道德与法治学科知识与技能,按照“竞技精神—竞技挑战—竞技规则—竞技文化”主线,设计了“我的冠军梦”“冠军对抗赛”“小小裁判员”“体育文化节”4个单元内容,全年级共11个项目,22课时。围绕“自尊自信、运动拼搏、诚信自律、理性竞争”的课程素养,将道德与法治学科中“认识自我”“我与他人”“我与社会”“我与国家和人类文明”内容范畴的教育要点融入体育学科教学中,引导学生通过冠军讲座、团体竞技、体育服务,知晓体育竞技规则,了解体育赛事文化,形成团队合作与竞争意识,增强志愿服务精神,萌发能实现个人价值、为国争光的冠军梦想。

2.才能课程——培育未来素养的综合性课程

才能课程依照情感主导、个性相融、空间联通、资源协同的原则,设置“SEL”社交课程、“图书馆+”方法论课程和“造物之光”创客课程。

学校注重心理健康教育,开设了“SEL”社交课程。该课程基于“认识自我、人际关系、融入社会”的设计思路,设置了“真实的我”“人际密码”“自律高手”“负责任决策”等课程模块,使学生获得合作学习和解决问题的技巧。“图书馆+”方法论课程包括“阅读方法”“信息检索与使用”“图书分类”“文学素养启蒙”等课程模块,不仅要培养学生的阅读能力,还要让学生掌握和使用多种阅读方法和工具,提升信息素养。“造物之光”创客课程着眼于拔尖创新人才的早期培育,以创造力培养为导向,充分重视技术工具与资源的利用。课程内容设置以科学和信息科技学科为基础,立足光谷区域产业特色,融合体验教育、项目式学习方法、DIY理念,构建了“解码光谷之光”“光学科普园地”“神奇的光实验”“光的科学小发明”等课程模块,让学生了解光谷发展、认识光、学会运用光原理进行科技小制作。

3.未来课程——链接未来社会的自适应课程

未来课程是课后服务校本选修社团课程。学校在“小运动员”“小健康师”“小艺术家”“小媒体人”“小爱国者”“小工程师”六个维度开设了数十门选修课,以满足学生个性发展和特长发展的需求。

例如,“小运动员”课程包括轮滑、跆拳道、艺术体操、围棋、篮球、曲棍球、桥牌等子课程,引导学生在掌握运动技能的同时,提升合作意识和交往能力。课程整体上分为入门级兴趣社团课程、进阶级职业体验课程、专业级游泳俱乐部实训课程三个层级。又如,“小健康师”课程包括现代农学、中医药知识、餐厅管理、餐饮服务、生命营养等子课程,引导学生在增强劳动能力的同时,提升生命意识与服务精神。课程整体上分为入门级兴趣社团课程、进阶级职业体验课程两个层级。学生按学段自主选修各领域课程,以涵育适应未来社会所需的素养,发展个性特长。

(作者单位:武汉市光谷第十八小学)