模型建构:基于微粒观的电解原理综合复习

作者: 朱方仕 张娟

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出“通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”等要求。电解池将氧化还原反应、离子反应等基本概念和原理提升到综合应用的维度,是中学化学基本理论的重要组成部分,是电化学的基础知识,也是高考的必考内容。高三复习教学应紧扣巩固电解池工作原理、构建基于微粒观的电解模型等重难点,增强学生的化学核心素养。

一、研究原型,构建微粒观思维模型

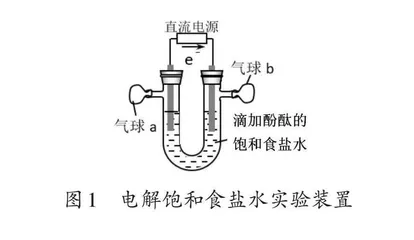

复习伊始,教师呈现如图1所示的装置,并利用问题链引导学生回顾教材中电解饱和食盐水的原型实验:①通电前溶液中存在哪些粒子?②通电后溶液中的粒子如何运动?③哪种粒子“竞争胜利”,得到或失去电子?④你能用电极反应方程式表示粒子的变化吗?⑤你能描述实验中阴极和阳极的现象吗?这些问题逐层递进,引导学生分别从微粒种类、微粒运动、微粒竞争、微粒变化、微粒结合等角度思考,构建基于微粒观的思维模型。

学生借助问题链探究,形成分析电解问题的基本思路和方法:电解池形成时,根据溶液中电解质的电离过程分析出溶液中存在的各种阴离子和阳离子;根据电源的正负极确定电子流出的一极(阴极)和电子流入的一极(阳极);根据电性匹配原则确定体系中阴离子、阳离子的运动方向;根据离子得失电子的能力(放电的顺序)判断发生何种反应(溶液中得电子能力强的阳离子接受电源负极给出的电子而发生还原反应;溶液中失电子能力强的阴离子失去电子而发生氧化反应),进而得出阴极、阳极各自的产物并描述相关反应现象。这样的分析过程能使学生的认知由宏观深入到微观、由静态发展到动态,建立“电解质溶液导电的过程实质上是电解质溶液电解的过程”观念,形成从微观角度剖析复杂电解体系的基本思维模型。

通过对电解饱和食盐水中微粒变化的逐层分析,学生自主构建了基于微粒观的电解原理思维模型。这有助于他们以模型为载体,用微观、动态的思维分析电解池的应用问题。

二、构建新型,强化证据推理意识

利用离子交换膜对微粒运动的调控,使离子选择性通过,避免副反应的发生,从而改进电解饱和食盐水装置,推理得出离子交换膜的作用及消毒液发生原理的学习过程,能有效诊断并发展学生运用电解池微粒观思维模型解决实际问题的能力。教学时,教师分两步引导学生在微粒运动的调控过程中不断强化对问题解决思路和推理逻辑的理解,让他们在自主探究与合作交流中经历观察、猜想、推理等活动,进而解决实际问题,拓展思维的深度和广度,强化证据推理意识。

第一步,通过证据推理构建氯碱工业装置模型,体会离子交换膜的作用。课堂上,教师先提出问题:电解饱和食盐水时,如果通电一段时间后切断电源,溶液中会发生什么反应,产生什么微粒?学生从微粒角度分析,推理得出溶液中Cl2与NaOH发生反应,生成NaClO。接着,教师引导学生思考防止NaClO产生的方法。学生通过讨论得出:要想防止NaClO产生,就要创造既能隔开Cl2和NaOH,又能形成闭合回路的实验条件。教师顺势提醒学生回想电解池中离子交换膜的作用——既能调控离子的运动,又能形成闭合回路。学生马上想到只要在电解饱和食盐水实验装置的阴阳两极之间使用阳离子交换膜,将电解池分为阴极室和阳极室(如图2),阴极产生的OH-就能被阳离子交换膜阻止而不能运动到阳极,而阳极的Na+就可以通过阳离子交换膜到达阴极,使阳极室产生Cl2、阴极室形成NaOH溶液,从而避免Cl2与NaOH发生反应,提高NaOH的纯度与产率。

第二步,从电解饱和食盐水原理出发,设计家庭消毒液制备装置。教师先引导学生复习工业电解饱和食盐水装置中离子交换膜的作用,然后引导学生逆向思维:如何改变实验装置,使Cl2与NaOH溶液充分反应,增大NaClO的浓度,构建家庭消毒液制备装置呢?为了促进学生思考,教师播放海底火山喷发的视频,并用课件演示接触法制硫酸中三氧化硫的吸收操作原理。学生由此联系到逆流原理,推想出要使Cl2与NaOH溶液充分反应,提升反应物的转化率,就要使阳极产物Cl2在下端产生,类似海底火山喷发,让气体自下而上运动,与NaOH溶液更加充分地接触。教师肯定了学生的想法,并要求他们自主设计装置图。随后,教师展示学生绘制的装置图(如图3),也就是家庭消毒液制备装置。

三、应用模型,深化模型创新意识

教师要在教学中创设真实的问题情境,引导学生从电解饱和食盐水实验装置模型出发,通过改变微粒种类进行变式,演变出工业制备金属钠实验装置,电镀铜、电解精炼铜实验装置,以及电合成己二腈实验装置,从而整体理解相关反应原理,整体构建相关实验装置模型。

变式1:工业制备金属钠(电冶金)。教师先提出问题:电解饱和食盐水为什么不能生成金属钠?如何调控粒子获取金属钠?学生从微粒竞争角度分析:NaCl溶液中Na+的氧化性小于H+,Na+不会在阴极得电子生成金属钠,而是H2O在阴极得电子生成H2,因此在电解制备金属钠时装置中不能有H2O存在。要想去除H2O,只能通过电解熔融氯化钠制备金属钠,而在高温条件下,钠在阴极会与石墨发生反应,生成乙炔二钠(Na2C2),所以需要用铁作阴极(如图4)。

通过构建工业制备金属钠即电冶金模型,学生丰富了制备物质的视角:自然界中没有的活泼金属或其他物质可以通过电解法冶炼获得。

电解CuCl2溶液是人教版化学选择性必修1中的重要实验,它与电解饱和食盐水原型实验相关,有助于学生继续研究。基于此,教师引导:假设我们把电解饱和食盐水实验装置中的Na+换成氧化性比H+强的金属离子,如Cu2+,电解过程会有哪些变化?学生从微粒竞争角度分析:由于Cu2+的氧化性强于H+,根据微粒放电的先后顺序可以推断,Cu2+会在阴极得电子,发生还原反应而析出单质铜。这为电镀铜装置的构建奠定了基础。

变式2:电镀铜。电镀时一般用含镀层金属离子的电解质溶液作为电镀液,把待镀金属制品浸入电镀液中与直流电源的负极相连作为阴极,用镀层金属作为阳极。阳极金属溶解在溶液中成为阳离子,移向阴极,并在阴极被还原成金属析出。如果教师引导学生从微粒调控的角度分析,将电解CuCl2溶液装置中的Cl-替换成SO[2?4],阳极和阴极更换为铜单质,学生就能建构出电镀铜实验装置(如图5)。

变式3:电解精炼铜。铜的电解精炼是为了提纯铜。离子在电极上得失电子的能力与电极材料的性质、离子的氧化性(还原性)强弱有关。基于此,教师出示图6,引导学生分析得出将图5装置的阳极换成粗铜、阴极换成精铜,就能构建工业电解精炼铜的装置,实现模型的创新应用。

变式4:电有机合成。与其他有机合成相比,电有机合成具有反应条件温和、反应试剂纯净和生产效率高等优点。从知识的价值和功能角度考虑,电有机合成的变式应用有助于学生认识氧化反应和还原反应同时发生且发生在体系的不同部位,形成制备物质的新视角。基于此,教师从电子转移的角度创设在电解池中进行有机合成的复杂问题情境:“制造尼龙-66的原料己二腈[NC(CH2)4CN]用量很大,以乙炔和甲醛为原料合成己二腈的传统做法需要经过较长的反应路线,效率不高。你能以丙烯为原料,想办法用电合成法制备己二腈吗?”经过小组合作探究,学生明白了电合成的基本原理:电合成过程是一个氧化还原反应过程,阴极反应物得电子被还原,阳极反应物失电子被氧化。在教师引导下,学生总结出“先以丙烯为原料制备丙烯腈(CH2=CHCN),再用丙烯腈电合成己二腈,以提高制备效率”的思路,并根据原型实验装置得出如图7所示的实验装置。

该装置基于电解原理合成有机物己二腈,反应中电子作为试剂,丙烯腈(CH2=CHCN)在阴极得电子发生二聚还原反应生成己二腈,从而通过电子转移实现有机物的合成且反应过程一步完成。由此,学生建构了电合成己二腈的实验装置模型。

以上模型的变式与创新使学生对电解原理获得了从宏观到微观的认识拓展,以及从静态到动态的认识深化,加强了他们对电解池中粒子的竞争、运动、变化等观点的理解,培养了他们的模型创新意识和深层次洞察能力,有利于其克服复习时死记硬背知识的弊端,学会通过复杂问题具体化凸显其化学本质,进而灵活运用化学知识解决问题。

(作者单位:利川市第一中学)

朱方仕,正高级教师,湖北省特级教师,湖北名师,湖北师范大学兼职硕士生导师,湖北民族大学兼职教授,湖北省普通高中化学学科基地负责人,湖北名师工作室主持人。近年来,工作室聚焦素养为本的课堂教学展开实践研究,在基于证据推理、模型认知的课堂教学方面取得了一定的成果。