指向逻辑思维发展的小说深度阅读

作者: 章玉娥 邹郢

小说作为一种虚构的文学作品,其情节构造、人物塑造等都是作者思想与智慧的结晶。教师引导学生深入研读小说,能有效培养其思维能力。统编版语文五年级下册第六单元以“思维的火花”为主题,要求学生“了解人物的思维过程,加深对课文内容的理解”,旨在让学生从文本中汲取思维养分,发展逻辑思维能力。本文以本单元第三课《跳水》的教学为例,阐释如何达成上述目标。

一、感知情节起伏,领悟设计匠心

《跳水》讲述了船长在孩子爬上桅杆最高横木、生命危在旦夕时,果断举枪逼其跳水,使其转危为安的故事,生动刻画了一位冷静睿智、决策果断的船长父亲形象。教学时,教师可以从梳理情节切入,引导学生初步感知隐藏在情节背后的思维逻辑。

开课伊始,学生初读课文后,教师开展“绘制情节流程图”活动,要求学生以时间或事件发展为轴,用简洁的文字概括关键情节。大部分学生可清晰呈现情节脉络:水手逗猴子→猴子逗孩子→孩子为追猴子爬上桅杆→船长逼孩子跳水→孩子获救。情节流程图有助于学生把握故事走向与节奏,关注情节之间的因果关系,如猴子逗孩子是孩子为追猴子爬上桅杆的原因。接着,教师引导学生分享阅读时心情的变化。有的学生说,水手逗猴子的场景充满趣味。有的学生说,看到孩子一步步走向危险,内心愈发紧张,看到孩子获救才如释重负。在此基础上,教师提出问题:“小说为什么能让我们心情起伏?它是怎样推动情节发展的?这样设置情节有何妙处?”学生再读课文,根据流程图回顾情节安排后发现,小说情节发展推动读者情感起伏的原因是,作者对情节的安排巧妙、紧凑,比如故事开始时一切似乎都很平静,但随着猴子拿起孩子的帽子并引发孩子追猴子的情节发展,气氛逐渐紧张起来,孩子爬上桅杆取帽子的举动将故事推向高潮,令读者提心吊胆,最终船长的冷静和智慧化解了危机,让故事有了圆满的结局。教师肯定了学生的发现,同时提出问题:“作者是怎样推动情节发展的?”学生一时不知怎么回答。

为了帮助学生深入思考,教师组织学生开展“情节因果链”分析活动。学生以小组为单位展开讨论,交流想法。随后,每个小组推选一名代表发言。在讨论过程中,学生发现课文多次描写水手的“笑”。教师让学生找出相关语句,分析这几次“笑”与故事情节发展的联系,以及这几次“笑”如何导致孩子爬上桅杆最高横木而陷入危险。学生找出“惹得大家哈哈大笑”“水手们又大笑起来,只有那个孩子哭笑不得”“水手们笑得更欢了,孩子却气得脸都红了”等。经过分析,学生认识到,“三笑”是情节发展的重要助推器,如果没有水手的“三笑”,猴子就不会一次比一次放肆地逗孩子,孩子也就不会因气急败坏而爬上桅杆追猴子,自然也就没有后来船长逼孩子跳水的高潮部分。

通过一系列聚焦情节设计的学习活动,学生不仅流畅地梳理出小说情节,初步洞察了情节设置的巧妙之处,还提升了逻辑思维能力。

二、剖析细节逻辑,挖掘文本深意

当学生对小说情节有了初步把握后,教师通过设置情境任务引导学生三次深入文本,从细节逻辑入手挖掘文本的深层内涵,使学生的思维从表层走向深层。

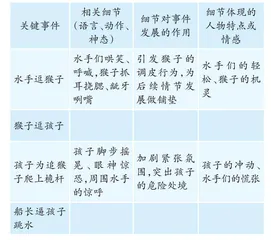

第一次,教师组织开展“细节线索梳理”活动,并提供如下学习单。

学生依据学习单在文中仔细寻找相关细节并填写表格。根据第二个关键事件,学生完成第二行填空“猴子抢走孩子的帽子,冲孩子做鬼脸,孩子涨红了脸”“激化矛盾,推动孩子追猴子情节的发展”“猴子的顽皮、孩子的生气”。接着,学生完成第四行填空“船长举枪的果断动作、大声的呼喊,孩子的犹豫与最终跳水”“化解危机,是情节的转折点”“船长的冷静、果断,孩子的勇敢及对父亲的信任”。这一活动让学生清晰地看到细节之间的逻辑关联,明白每个细节都是情节发展中不可或缺的一环。

第二次,教师组织开展“角色内心独白”创作活动。教师给出示范支架,如扮演孩子的学生可以写:“可恶的猴子,竟敢一次次挑衅我!我今天一定要拿回我的帽子,让它知道我的厉害……哎呀,我怎么爬到这么高了,好可怕,我下不去了……爸爸,你怎么拿枪对着我?我好害怕……但我相信爸爸,我跳!”学生创作人物内心独白,并在小组内分享交流,互相评价谁写的内心独白最符合角色当时的心境。通过这一活动,学生设身处地地感受到人物的内心世界,深入理解了人物的情感变化和行为动机,增强了对人物行为逻辑的体悟。

第三次,教师组织开展“情节关键细节辩论会”。教师提出一些具有争议性的话题,如:“如果没有水手的笑,孩子就一定不会陷入危险吗?”学生分成正反两方进行辩论。正方代表认为:水手的笑是导致孩子陷入危险的关键因素,没有他们的笑,猴子不会如此放肆,孩子也不会爬上桅杆追猴子。反方代表则认为:孩子自身的冲动性格才是导致危险的主因,因为即使没有水手的笑,猴子也可能会逗弄孩子,孩子还是有可能做出危险行为。在辩论过程中,学生需要从文中寻找论据支持自己的观点,这促使他们更深入地挖掘和思考文本细节,从而增强批判性思维能力和逻辑论证能力。

三、洞察人物思维,实现素养发展

在学生对情节和细节有了深入理解之后,教师引导学生聚焦小说中的核心人物——船长,深入探究其思维过程,促进学生逻辑思维的进一步发展。

教师首先组织“船长决策分析会”,提出核心问题:“船长的办法好在哪里?他在做出决策时经历了怎样的思维过程?”学生分组讨论,教师为每个小组提供一张思维导图模板,要求学生围绕核心问题从不同角度分析,如从孩子的危险处境、当时的环境条件、其他解决问题方法的可行性等,并将分析结果填入思维导图中。如在“孩子危险处境”分支下,学生填写“爬得太高,摔落必死”“情绪激动,难以自控”等内容;在“环境条件”分支下,学生填写“大海就在下方,可起缓冲作用”“船上有救援设施和人员”等要点;在“其他方法可行性”分支下,学生填写“劝说孩子下来太耗时,不可行”“爬上桅杆救孩子风险太大”等分析结果。各小组完成思维导图后,进行展示汇报。汇报过程中,其他小组的学生可以提问、补充或质疑。通过交流互动,学生更加全面、深入地剖析船长的思维过程,认识到船长在危急时刻冷静地权衡各种因素,迅速做出了最合理、有效的决策,展现出非凡的智慧和果敢的品质。接着,教师组织开展“假如我是船长”情境模拟活动。教师创设与小说中类似的危急情境,让学生扮演船长,思考并阐述自己会采取怎样的应对措施。这一活动让学生切身体验到在复杂情境下分析问题和解决问题的过程,锻炼了他们的逻辑思维和创新思维。

(作者单位:武汉小学)