读懂小学数学教材的三个视角

作者: 陈燕虹 文诚聪

《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出义务教育阶段数学课程的核心任务在于培养学生的核心素养。它全面优化了课程内容结构,并提出了具体的学业质量要求。教材作为实施课程标准的基础性和关键性课程资源,承载着支持教师教学和学生学习的重要使命。要开展有效教学,深入理解教材是首要步骤。本文结合人教版数学“20以内的进位加法”单元,从以下三个视角探讨如何读懂教材。

一、课标视角:课程标准统领教材研读

课程标准是教材编写的依据,它明确规定了课程的目标、内容、学业质量要求,给出了课程实施建议,为教材的编写提供了清晰的方向和框架。这些深层次的教学要求在教材中往往通过具体的内容安排、例题设计和习题设置等体现。因此,从课程标准出发研读教材,有助于教师理解和把握课程标准所强调的教学理念、素养目标等,进而明确教学方向,设计更加适合的教学活动,确保教学目标全面达成。

人教版数学一年级“20以内的进位加法”是数与代数领域中数与运算主题的内容。数与运算主题包括整数、小数和分数的认识及其四则运算。课程标准明确指出数与运算的教学重在让学生理解“数是对数量的抽象”“数与运算之间有密切的关联”,并强调“数的运算重点在于理解算理、掌握算法”等。结合前文中运算能力的四个维度及其具体表现,我们可以从课程标准出发,带着如下问题研读单元教材。

1.教材如何展开算理

该问题指向YS-①、YS-②两个维度,涉及两个子问题:一是教材是否通过直观演示、实物操作等帮助学生理解进位加法的意义?(YS-①a)二是20以内进位加法的多个例题在算理展开上是否一致?(YS-②b)

2.教材如何呈现算法

该问题指向YS-②一个维度,涉及三个子问题:一是教材呈现了什么算法?(YS-②a)二是教材是否提供了不同的进位加法计算方法?(YS-②a)三是教材是否有优化算法的导向?(YS-②a)

3.教材如何将算理与算法结合在一起

该问题指向YS-②一个维度,涉及两个子问题:一是教材是否强调算法与算理的结合,能引导学生在掌握算法的同时,理解算法背后的算理?(YS-②b)二是教材如果强调两者的结合,在展开算理时怎样呈现算法使两者流畅、自然地结合在一起?(YS-②b、YS-②d)

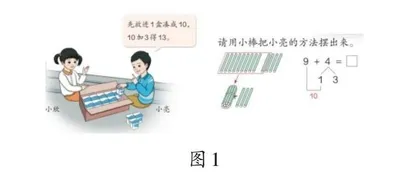

在问题引领下,我们可以清晰地看到单元教材紧密围绕课程标准精心设计。在算理展开上,教材先通过往箱子中放酸奶的生活情境,自然引出数量9,再利用“一共多少瓶”的问题引出“9加几”,使抽象的数学知识变得具体可感,进而通过人物对话、连环画式小棒图讲述9加4为什么等于13(如图1)。

在算法呈现上,教材先出示接着数的计算方法,再出示凑十法。接着数的算法能让学生体会到9增加1就是10,为学习凑十法打下基础。随着课时的推进,教材对算法进行优化:接着数只出现在第一课,而凑十法成为贯穿整个单元的核心算法。

教材呈现摆小棒体会凑十的表象操作内容后,利用如图2所示的枝形图将算理与算法以符号表征方式紧密结合在一起。

这个枝形图记录了一个加数根据另一个加数的大小分成两部分(一个加数是9,与9相加的另一个加数4被分成1和3),取其中一部分凑十,最后得到和的全过程。枝形图中既有计算过程,又有计算结果;既含有算理,又呈现出详细的算法。

二、编写视角:文本理解把握编写意图

教材主要采用非连续性文本的编写方式,文字、数字、表格、情境图(数学图示)、对话等元素共同构成具有整体性的单元。由于非连续性文本的信息呈现分散且跳跃,所以教师在设计与实施教学之前要主动捕捉和重组教材中的各类信息,形成逻辑合理的文本识读顺序,以深入读懂教材。从教材编写的视角,教师可以从以下三个方面研读教材文本。

1.解读情境和插图

单元教材首先呈现囊括单元各节课主要情境的运动会大情境,如第一课的放酸奶情境和第二课的排队跑步情境。大情境不仅充分体现了“会用数学的眼光观察现实世界”,还为接下来“会用数学的思维思考现实世界”“会用数学的语言表达现实世界”奠定了基础。

在《9加几》一课放酸奶的插图中,人物“放”的动作动态展示了凑十法的发生过程,教材编写组通过这一设计引导学生开展实物操作活动。同时,教材以连环画形式呈现凑十的具体步骤,明晰并强化“谁和谁凑成十”(如图1)。这表明教材编写组不仅希望学生通过实物操作感受凑十,还希望他们动手摆一摆小棒,通过表象操作深化算理理解。这启示教师设计教学时要注重实践,帮助学生将实物操作、表象操作转化为符号操作,理解算理并用枝形图记录口算过程,从而实现从具体到抽象的过渡。

对比《9加几》《8、7、6加几》《5、4、3、2加几》三部分内容,我们可以发现插图内容呈现逐步简化的趋势:《9加几》详尽展示了“实物操作—表象操作—符号操作”的完整过程;《8、7、6加几》省略了实物操作,直接呈现“表象操作—符号操作”的过程;《5、4、3、2加几》完全脱离了实物和小棒的辅助,仅保留了“符号操作”的核心过程。这表明,随着教学内容的深入,插图从具体的实物操作向抽象的符号操作过渡,以体现教学难度的提升。

2.分析人物对话

教材中的人物及其对话暗含教学指引,是解读教材内容与编写意图不可或缺的信息。“20以内的进位加法”单元各节课中人物对话构思精巧,环环相扣。《9加几》中有“小欣:10、11、12、13,一共有13盒。小亮:先放进1盒凑成10,10加3得13”等,它指向计算方法“接着数”和“先凑十,再计算”。《8、7、6加几》中有“机器人:你喜欢哪种方法?”等,它指向计算方法的比较和选择。《5、4、3、2加几》中有“机器人:你发现了什么?”等,它指向初步感悟算式蕴含的规律。《解决问题》中有“生1:要解决的问题是……生2:把男生和女生这两部分人数合起来。生3:把前排人数和后排人数加起来。生4:解决同一个问题,为什么列的算式不一样?”等,它指向提取信息并分别列式解答的过程、解决问题方法的多样化以及通过对比渗透加法模型。

教材对话尽显编者匠心:从简单的计数逐步过渡到计算,借逻辑推理得到计算结果、感悟规律,帮助学生掌握算理、算法,解决实际问题。对话内容不仅呈现计算方法,引导方法的比较、选择和优化,以培养学生的策略意识和决策能力,还是数学语言表达的生动示范,有助于学生思考并用数学语言交流。

3.品读过程和结果

一般地,教材内容呈现的逻辑即教学实施的逻辑。品读教材中呈现的过程和结果,对教学设计的定位和教学的开展大有裨益。

单元以“计数单位”为核心,着重讲解了凑十的计算技巧,其算理蕴含在运算的意义、十进制的规则以及运算的性质之中。以9+4为例,运算的目的是将9和4两个数合并成一个数,在十进制体系下,这个过程通过“拆数、凑十”实现,即先依据加法结合律凑出10,再计算10加余下的数是多少。

加法运算的算理与数概念的本质相通,都体现计数单位的累加。当计数单位“一”的数量累加到超过10时,就需要将10个“一”组合成1个“十”,如此引入新的计数单位。基于此,教材强调凑十法的重要性,助力学生深刻理解计数单位“一”和“十”之间的十进关系,全面把握数与运算内在的一致性。

此外,教材提供了大量素材和机会,让学生获得数学基本思想和基本活动经验。在练习设计上,教材强调运算规律的探索,引导学生在计算过程中思考加数与和、算式与算式之间的联系,感悟运算中“变与不变”的数学规律,有效发展数感、运算能力和推理意识。

三、学教视角:贴合认知发展深研教材

在从课标视角和编写视角深入探讨教材内容后,教师还需要从学教视角研读教材,分析学生的认知特点,进而确定教学策略。

1.认知特点与运算能力发展

一年级学生正处于从以直观、局限性思维为主的前运算阶段,发展到能理解并操作具体物体和概念、具备可逆性思维和守恒观念的具体运算阶段。这一阶段学生的思维方式仍然具有显著的直观性和具体性特点,他们对抽象概念的理解相对困难,因此需要通过实物操作和直观演示学习,以理解抽象的数学概念。从上述对插图、对话等的分析中,我们不难看出“20以内的进位加法”单元教材编写契合这一阶段学生的认知特点。

结合学生的认知特点发展学生的运算能力是单元的重要目标。发展运算能力的内容载体被编排在各节课中,体现在四个维度上:“YS-①理解运算的意义”,即学生需要明白加法运算所代表的实际合并过程;“YS-②理解算理与算法之间的关系”,即学生要通过实物操作、表象操作和符号操作,理解为何采用特定的算法(凑十法)能得出正确结果;“YS-③选择合理的策略解决问题”,即在面对不同的加法问题时,学生要学会灵活选择最适合的解题方法;“YS-④通过运算促进推理能力的发展”,即在进位加法练习中,学生不仅要算出答案,还要学会观察算式,通过某个算式分析和推理出另一个相关算式的结果。

可以说,教材编写组有意识地从学教视角编写教材,教材中才会有大量的实物操作和直观演示活动,才会有引导学生观察、比较、思考的人物对话等。

2.学习路径与学习难点

根据教材编排思路,学生将遵循“实物操作—表象操作—符号操作”的渐进式学习路径展开学习。在实物操作阶段,学生要通过摆小棒、圆片等实物,感知和理解数学概念。然而,一些学生往往难以将实物操作与数学概念有效联系起来,无法准确地将实物操作的结果转化为数学语言或符号。进入表象操作阶段,学生开始运用头脑中的表象进行数学思考和操作。这里的表象指学生通过操作小棒、圆片等实物,在头脑中形成的对这些操作过程的再现和提炼,即在头脑中模拟和推演凑十等实际操作的过程。在这一阶段,学生可能会遇到新的难题,如无法清晰地描述或展示自己的思考过程,尤其是凑十等关键步骤。在符号操作阶段,学生将完全依靠数学符号计算和推理,他们不仅要根据数字特点灵活决策拆哪个数来凑十,以解决实际问题,还要有条理地用准确、简洁的数学语言阐述解题思路和过程。对于可能存在的学习难点,教材给出诸多教学线索,如多次出现的“摆一摆”旨在鼓励学生通过实物操作加深理解,“说一说”旨在指导学生用数学语言表达思考过程。此外,教材插图明示计算学习需要同学之间合作。

上述三个视角是教师把教材读厚的过程。只有把教材读厚了,教师才能真正理解知识展开和形成的过程,才能得心应手地教学。读厚为始,读薄为进。读薄是对教材的深度整合与提炼,即把教材内容转化为单元整体教学,把教材中的诸多教学线索转化为指向素养发展的表现性任务。读厚教材是教学的基本功,读薄教材则体现教师的专业水平,两者都指向教师对高品质教学的追求。

(作者单位:广西壮族自治区桂林市卓然学校)

[本文系广西教育科学“十四五”规划2023年度资助经费重点课题(A类)“素养导向下小学数学创新性实验的研究”的成果。课题编号:2023A131]