“融慧课堂”教学模式下数学学习活动设计

作者: 张芬 费小溪

“融慧课堂”教学模式强调学习活动的设计既要关注学生核心知识的掌握,又要关注学生高阶思维和核心素养的培养,提出“一致性、系统性、挑战性、实践性、多样性、真实性”等设计原则。本文以人教版数学四年级《三角形的认识》为例,聚焦系统性、多样性、挑战性三个原则具体阐释数学学习活动的设计。

一、基于系统性原则设计活动,形成研究方法

对小学数学课程中的思想、方法、概念等学习内容,笔者遵循系统性原则设计学习活动。《三角形的认识》着力整合学习的“图形与几何”领域的内容,引导学生迁移研究平面图形的经验深入认识三角形,通过系统的学习感悟平面图形研究方法的一致性。为此,笔者设计了“回顾旧知,搭建方法桥梁”的学习活动。

课堂上,笔者先用课件系统地出示相关的教材内容并介绍:一年级时我们初步认识了平面图形,其中就有三角形;三年级时我们从边和角两个维度认识了长方形和正方形;到了四年级,我们主要从边和高出发研究平行四边形和梯形。介绍的同时,笔者圈画所呈现教材内容涉及的核心知识点,并提问:在初步认识三角形的基础上,你想从哪些方面研究三角形呢?学生说出“边、角、高、面积、周长、种类、用途”等答案。针对三角形的高,笔者提问:三角形有高吗?你是怎么想到的呢?一名学生回答:我觉得图形有高度就有高。另一名学生补充:我们以前学习的图形都有高,我猜测三角形也有高。笔者点拨:的确如此,让我们结合以前认识平面图形的经验,试着探究三角形的高在哪里。

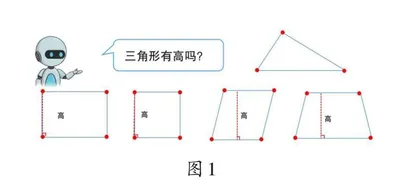

笔者用课件出示图1,让学生结合图示内容想一想什么是三角形的高,并试着画出给定三角形的高。

学生结合学习长方形、正方形、平行四边形、梯形的经验,或独立探究,或合作交流,或向同伴请教,或看书自学,对三角形的高和底形成了基本认识,明确了相关概念:从三角形的一个顶点到它的对边作一条垂线,顶点和垂足之间的线段叫作三角形的高,这条对边叫作三角形的底。笔者还发现大多数学生能结合之前学习的过直线外一点作垂线的经验,至少成功画出图1中三角形的一条高。随后,笔者示范画高的方法,强调三角形的高要画成虚线并标上“高”和垂直符号。至此,学生在笔者的引导下明确了可以从“边、角、高、面积、周长、种类、用途”等方面认识三角形,加深了对三角形高和底的理解。在此基础上,笔者让学生自主辨析三角形的高与长方形、正方形、平行四边形、梯形的高的联系与区别,感悟这些平面图形认识方法的一致性。

二、基于多样性原则设计活动,激发探究兴趣

“融慧课堂”教学模式下学习活动的设计遵循多样性原则,尽可能激发并保持学生的学习兴趣,使每名学生学有所得。笔者结合《三角形的认识》不同教学阶段的活动设计做具体阐释。

在新课导入阶段,笔者设计“看一看、想一想”活动,引导学生先观察金字塔、北盘江大桥等含有三角形的建筑物图片,再列举更多生活中的实例。学生发现支撑空调外机的金属架、三角尺、衣架等物品上有三角形。

在动手操作阶段,笔者设计“画一画、比一比、说一说”活动,先让学生自主画出一个三角形,再组织他们展示、交流所画的形态不一的三角形,然后引导学生比较他们所画的三角形有什么相同点和不同点,从而发现不同形状的三角形所具备的共同特征——都有三条边、三个顶点、三个角,最后引导学生尝试用自己的语言描述三角形,逐步规范数学表达,明确三角形是三条首尾相接的线段围成的封闭图形的内涵。

在思维提升阶段,笔者设计“小精灵的秘密任务”系列活动,引发学生的认知冲突,调动学生探究“画形外高”“画等底等高三角形”等难点知识的兴趣,让他们在活动中形成对三角形高的完整认识,积累研究平面图形的经验,发展数学思维,并为后面探究三角形的面积埋下伏笔。具体活动内容如下。

活动一:小精灵的秘密任务

笔者用课件出示图2并播放录音:“大家好,我是小精灵,现在带领大家执行秘密任务。请你找到属于你的任务信封(信封中附具体任务要求),在三分钟内完成相应的任务。注意,你们的任务各不相同(一部分学生收到任务1,一部分学生收到任务2,一部分学生收到任务3)。祝你顺利完成任务!”

活动二:画等底等高三角形

笔者用课件呈现方格图中△ABC随着顶点A的平移而变化的过程(如图3),引导学生观察并思考在点A移动的过程中,三角形的什么变了、什么没变。

学生发现在点A移动的过程中三角形的形状变了、底和高没变。笔者点拨:等底等高三角形的形状不一定相同,但其面积相同,我们以后再研究。

三、基于挑战性原则设计活动,助力思维提升

“融慧课堂”教学模式下的学习活动要适度体现挑战性,让学生深度参与、深刻体验,提升思维。

在学生掌握了画三角形高的基本方法后,笔者让学生想一想:一个三角形有几条高,为什么?学生都能提出一个三角形有3条高的猜想并说明理由。在此基础上,笔者设置挑战性学习活动,让学生尝试画出锐角三角形、直角三角形、钝角三角形的3条高(分别对应上述“小精灵的秘密任务”中的任务1、任务2、任务3)。收到任务1的学生能够相对轻松地画出位于三角形内部的三条高,从而巩固画高的方法,验证三角形有3条高的猜想。任务二的难度有所提高,学生在汇报的过程中认识到三角形的3条高不一定都在三角形内部,也可以在边上(与边重合),直角三角形的两条直角边互为底和高。大多数收到任务3的学生难以画出三角形的3条高,这一任务让学生形成了认知冲突,引发他们思考如何从钝角三角形的两个锐角所在顶点画高的问题。笔者适时说明钝角三角形也有3条高,只不过其中的2条要先作对边的延长线再画高。笔者示范画钝角三角形的“形外高”后,学生发现这样画出的高在三角形的外部,并确立了所有三角形都有3条高的认识。

这一环节,笔者基于“三角形有几条高”的核心问题,用三个层层递进的任务引导学生经历了从猜想到验证的学习过程。这样分层次的学习活动在兼顾基础性的同时体现了挑战性,既帮助学生达成了本节课的学习目标,又给学生提供了充足的探索空间,促进了学生思维的发展。

(作者单位:武汉经济技术开发区湖畔小学)