生态文明视域下“教-学-评”一体化跨学科教学实践

作者: 吴冰寒 田丽

笔者聚焦生态文明,以跨学科学习项目“水质检测及自制净水器”的实施过程为例,阐释“教”“学”“评”如何形成一个有机整体,各教学要素如何相互配合,才有利于促进学生核心素养的发展。

一、精准设定目标,锚定学习方向

本次跨学科学习项目以武汉南湖为载体创设真实情境,通过制造认知冲突引发学生积极思考、转变观念,学会正确认识人与自然的关系。

结合学生的认知实际,笔者将项目目标确定为:与志愿者合作考察南湖水对附近居民生活环境的影响,激发学习兴趣与合作意识;经历动手制作、方案评价、反思改进的过程,促进学生形成运用多学科知识的系统思维,通过设计、优化净水器,引导学生体会净水原理在生产、生活中的应用价值;从定性与定量相结合的视角认识物质的变化,通过数据的对比分析,培养学生严谨求实的科学态度,引导学生体会现实生活中净化水的复杂性,激发他们保护水资源的责任意识与担当精神;将知识外化为个体行为,引导学生在实践活动中形成对生态文明建设的正确观念,进而感悟化学学科价值。

二、优化学习过程,促进项目落地

任务1:检测水况

课前,笔者引导学生从水质检测意义、常见检测指标、水质检测方法、水质分类、南湖水况等方面收集相关资料。学生初步得出南湖水质一般的结论后,笔者布置“探析如何检测南湖水质”任务。学生想到上网搜索、观察其他检测人员如何检测、咨询专业人士等方法。一名学生向中南民族大学“以湖之明”项目组的志愿者学习氨氮容量和溶解氧检测方法后,与志愿者一起选择检测指标,共同检测水质,记录水温(13.8℃)、气味(较刺鼻)、水色(无色)、浊度(较浑浊)、pH值(7.0)、氨氮含量(0.8mg/L)、溶解氧含量(7.0mg/L)等数据,并对照地表水环境检测指标及标准限值表,将南湖整体水质判定为IV类。

任务2:净化湖水

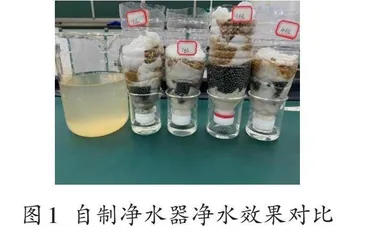

笔者引导学生思考:有什么办法让南湖水质变得更好呢?学生查阅资料、讨论交流后,得出可采用沉淀、过滤、吸附、消毒、蒸馏等方法提高南湖水质。于是,笔者提供空矿泉水瓶、小刀、钉子、锤子(打孔)、活性炭、溪河沙(4~6mm)、金刚砂(20~40目)、纱布、蓬松棉等材料,让学生分组合作,选择合适的材料自制净水器,尝试提高水质。如图1所示,学生将矿泉水瓶底部剪去并将瓶盖打孔,向内加入纱布、蓬松棉等材料,再将浑水倒入矿泉水瓶中,将矿泉水瓶倒放在烧杯中,观察烧杯中水是否澄清。

在上述自制装置中,净水效果最好的是第3组。学生发现,净水材料量的多少直接影响净水效果与速率,瓶盖孔径的大小也与净水速率相关。对比以上多种净水装置,学生发现净水材料颗粒越小,净水效果越好,装置除去的主要是不溶性杂质,净化后水的气味与颜色变得正常。

任务3:处理污染水

笔者让学生探析净化后澄清、无异味的水的pH值、氨氮含量、溶解氧含量是否有变化。学生通过检测,得出净化前后水的pH值、氨氮含量、溶解氧含量无明显变化,由此发现制作的净水器只能去除不溶性杂质、气味与颜色。在现实生活中,污水中不仅有不溶性杂质,还有可溶性杂质甚至一些特殊的杂质,它们又该如何去除呢?

为解决上述问题,笔者播放污水处理视频,并提问:“面对水体污染,他们采取怎样的净化方法呢?”学生观看视频后,发现他们引进专业设备,优化操作过程,确保把污水处理至达标后排放。笔者让学生思考:“面对水污染,我们应该做些什么?”学生交流讨论后得出“不乱丢垃圾、当护水志愿者、节约用水、选择更加环保的洗涤剂”等,并提出控制污染源是根本方法,因为处理污水既耗时又费力、费钱。

笔者出示湖北省生态环境厅关于南湖问题整改及水质提升工作提示函的图片,并引导:南湖的水曾长期属于Ⅴ类,经过长期治理后才提升为IV类,水环境提升工程很复杂,既要考虑雨水处理、配套污水管道、智能化监测系统等,又要建立水生态修复实验基地,边研究边治理……通过引导,学生认识到生态环境与经济是可以协同发展的,关键在于人、在于工作思路;生态环境的改善有助于提升人们的幸福感,保护水资源不仅是国家政策,还是每个人的责任。

任务4:保护水资源

笔者先引导学生结合南湖治理的已有成效,思考武汉在保护水资源方面的成果还有哪些。学生交流讨论后得出:治理后的东湖已经成了生态旅游风景区;长江禁渔,江豚变多了。随后,笔者播放“水韵武汉,湿地之城”宣传片,并做如下解说及引导:“武汉保护的不仅是南湖、东湖、长江,也不仅是水,还有原生植被、鸟类栖息地等。《湿地公约》第十四届缔约方大会在武汉举办,意味着近年来武汉在保护湿地方面的成果受到国际社会的广泛认可。如果你是这次活动的宣传员,如何设计宣传语?”学生设计的宣传语有“要想长得美,就喝武汉水”“保护生态环境,每天碧海蓝天”“治水还需护水,护水源自珍惜水”等。

为了科学合理地保护水资源,学生咨询专家如何进一步提升水质。在得到专家“南湖中有沉水植物和挺水植物,主要作用是吸收氮、磷,根系还可以泌氧,稳定湖泊水质,但是沉水植被恢复很不容易,挺水植物只能短期维持湖泊水质稳定”的解答后,学生积极参与学校节水宣传行动,制作宣传手册和海报,并参加节约用水作品展。

结合专家解答和实践活动,学生不但明白了生态保护涉及山、水、林、田、湖、草、沙一体化保护和系统治理,生态环境好转之后每个人都是受益者,而且认识到知识是解决实际问题的基础,学好科学知识才能推动社会进步。

三、实施过程性评价,以评促学

本项目从完成任务情况、关键能力表现出发,设计学生评价量表。具体的评价维度有“水质检测”“实践操作”“合作探究”“表达交流”4项。其中,“水质检测”评价维度细分为“检测水况”“净化身边湖水”“处理污染水”“保护水资源”4项。每项对应一个评价指标。其中“净化身边湖水”的评价指标是“了解常见的净水方法、原理及使用规律,能够制作简易净水器并优化模型”;“实践操作”的评价指标是“对比净水前后的数据,得出结论,提出更科学的改进措施”;“表达交流”的评价指标是“按照清晰的思路呈现过程与成果,展示形式丰富,语言流畅”。评价方式是根据学生的学习表现给出优秀、良好、合格的等级评价。

学生对照评价标准展开自评,不仅认识到学习中的不足之处并改进,还在交流与点评中帮助他人。例如,在“净化身边湖水”环节,学生通过评比不同组制作的净水器的净水效果,发现有的组的净水器净水速率较慢、净水效果不理想。然后,学生以净水效果好的净水器为示范,通过增大瓶盖孔径或者更改净水材料,使净水器达到了较好的净水效果。

(作者单位:武汉市光谷第一初级中学)

(组文系湖北省教育科学规划2023年度重点课题“‘双新’背景下指向提质增效的初中教学评一体化的实践研究”阶段性成果。课题编号:2023JA112)

责任编辑 孙爱蓉