浅谈教师“下水作文”在初中教学中的实践策略

作者: 陈甜甜【摘 要】 如何更好地激发学生的写作兴趣,如何由教师的“满堂灌”向学生“主动学”转化,一直是初中作文教学的“痛点”。充分利用教师的“下水作文”,构建恰当的学习情境,以任务驱动学生主动探究,能够帮助学生切实解决写作难点。

【关键词】 下水作文 初中作文教学 学习情境 任务驱动

一、教师“下水”的好处与困境

何谓“下水”?叶圣陶先生说:“‘下水’是从游泳方面借过来的。教游泳当然要讲一些游泳的道理,但是教的人深谙水性,跳下去游几阵给学的人看,对学的人好处更多。语文教师教学生作文,要是老师自己经常动笔,或者作跟学生相同的题目,或者另外写些什么,就能更有效地帮助学生,加快学生的进步。经常动动笔,用比喻的说法说,就是‘下水’。”[1]

教师经常动动笔是大有裨益的。一是可以促进教师思考人生,激活其蛰伏已久的创作细胞;二是促进教师亲历写作,从旁观者转变为创作者,更好地体悟如何取材布局、遣词造句,体会学生写文章的甘苦;三是以“文”育德,教师的人生阅历、人生感悟可以对学生美育产生润物细无声的影响……正如潘新和教授在《语文:表现与存在》一书中所说:“语文教师是用言语人格魅力,用自己健康强盛的言语生命,引领学生踏上言语人生、诗意人生之途的。”[2]

二、明确“下水”目的,灵活“下水”形式

1.以学生视角选材立意。教师“下水作文”不能一味追求个性,与学生生活实际脱节,曲高和寡。教师应站在学生的视角,以学生的思维观察生活,捕捉能够引起学生共鸣的素材。这样才能与学生一起感知作文的甘苦,一起体验作文的兴味,也才能更好地激发学生的写作兴趣。同时,在立意上,教师要站得更高一些,想得更深一些,这样才能打开学生写作的视野,关注他们未曾审视的生活细节,写出他们曾被感动的生活片段。如,有学生在写《有一种甜》时,素材选取的是“语文老师用温柔的眼神鼓励自己好好学习”,显得没有个性。笔者引导他留心观察语文老师与学生课间的互动,捕捉最让他感动的一瞬间。交流后,学生选取了等待语文老师面批作文时的场景,笔者适时进行点拨——

师:语文老师在给你面批作文时,最让你感动的是什么?

生:她连上两节课后依然不顾疲惫,用沙哑的声音为我讲解。

师:那你觉得可以突出哪些细节描写?

生:微红的眼,嘴唇上斑驳的口红,指尖沾满粉笔灰,声音喑哑,水杯里没有水。

师:她为什么不和你商量先休息一会儿,下节课再来帮你面批呢?

生:因为她怕耽误我时间,所以顾不上自己休息。

几次交流后,学生在“二次作文”中写道:

老师茶杯里的水渐渐见底。终于到我了,我赶紧捧着作文赶上前去。她抬头,清冷的秋风拂过略乱的发丝,露出一双盛满歉意的眸子,蔓延着细细的血丝。“等着急了吧?”一句话的尾音渐渐沙哑,她看了看水杯,鲜亮的唇膏早已消退,让起皮的嘴唇更加干燥。她一手指着作文中的句子,一边细细讲解。食指尖在字里行间游走跳跃,指甲缝里满是粉笔灰。

本以为她在面批了半小时后会草草结束,可她竟还像对待第一位学生那样,依旧那么细致地指导我。我能感觉到她正在努力提起精神,那热切的眼神似乎要刻在我身上,射进我心里。……曾经的我把这一切当作理所当然,可她那疲惫的眼神却提醒着我:老师也累了。但无论是早读、午自习还是晚读,她都在,因为我们这些学生,因为她教师的身份。

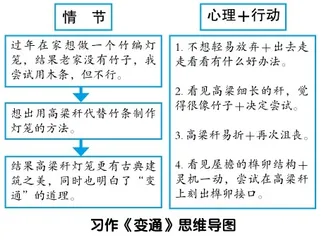

2.用思维导图安排详略。教师“下水作文”也不能只进行单纯的展示,让学生自己欣赏、模仿,而应将写作过程具体化,让学生看到教师是如何谋篇布局的。这样不仅在思维上唤醒了学生,也能让学生在技法层面获得直观感知。我们可以用思维导图的形式实现这一目的,如《变通》写作指导:

《变通》的写作难就难在如何写出思考的过程,也就是心理描写。笔者采用思维导图的形式,对如何变通的心理活动与行为进行一一剖析,这样直观明白的写作指导才是有效指导,才能真正实现“下水作文”价值的最大化。

3.用对比的方法优化升格。教师“下水作文”其实不必拘泥于全篇,也可以用于对学生作文的片段修改。让全班同学在“原文”和“升格”后的对比中发现增删的变化,讨论变化的原因。如《顶出一个春天》作文指导中,笔者对某一学生的作文片段进行升格,制作成学案在全班展示。

修改意见:原文没有把记叙和心理描写进行很好的区分,导致层次不清晰,语言不通顺。可以先写自己想放弃,再交代想放弃的原因,最后写同伴的鼓励让自己重拾信心,这样层次清晰。同时,删去冗长的单一的心理描写,这样使表达更加简练。

升格后片段:还是换人吧?我抹了一把脸上的汗,盐津津的汗渗进眼角,刺得生疼。

就在五分钟前,对手踢来一个角度刁钻的球,没料到,我的手指和球之间只差了一寸的距离,球进了!对手阵营爆发出的欢呼声,却如厚厚的冰层阻挡着阳光,让寒冷蔓延我的全身。

换个守门员吧,也许还来得及。这个念头涌上我的心头。可一抬眼,伙伴们宽慰的眼神让这个退缩的念头又被咽了回去。“没关系,动起来!我们还有时间!”队长的呐喊如一剂强心针,瞬间激荡着我那有些空白的大脑。我定了定神,“没关系,不就一个球,下面的球我得防住了!”

叶圣陶先生认为,教师批改作文要指导切要,“既然如此,就不能说某一段不怎么好,所以要改;某一句不大通顺,所以要改。必须扣得很准,辨得很明,某一段为什么不好,所以要改,某一段为什么不通顺,所以要改,讲评才有可靠的资料,指导才有确切的依据”[3]。

三、将“下水作文”与任务驱动教学法有机结合

任务驱动教学法是一种建立在建构主义学习理论基础上的教学法,它将以往以传授知识为主的传统教学转变为以解决问题、完成任务为主的多维互动式的教学,使学生处于积极的学习状态,能根据自己对当前问题的理解,运用已有的知识和自己特有的经验提出方案、解决问题。基本环节包括创设情境、确定问题(任务)、自主学习或协作学习,以及效果评价。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》大力倡导“课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务”。在此背景下,笔者将自己的“下水作文”与任务驱动教学法相结合,设计出一节“我帮老师改作文”的作文课。

1.创设情境,激发学生主动探究。笔者将“下水作文”《又忆花笺贴绣楣》印制成学案发给学生,声称自己即将参加“家乡风物长”为主题的征文比赛,请全班同学从选材立意、谋篇布局、遣词造句三大角度提一提修改意见。笔者在命制学案时,有意设置几点不妥之处等待学生发现。因而学案一发下去,学生争先恐后阅读起来,想看看老师究竟写得如何。“下水作文”触发了学生的交流欲望,实现了激发学生写作热情的目的。

2.确定任务,“夸—批—改”三步走。

夸一夸:你觉得老师写得好吗?哪里写得好?请你夸一夸,给她一点信心。

批一批:你觉得这篇文章哪里需要修改?修改理由是什么?

改一改:请你针对某一不妥之处进行修改。

“夸一夸”的目的是引导学生发现写作对象“花笺”符合素材选取“小、真、新”的标准,切入点小但以小见大,描写真实的生活便于流露真情,耳目一新而不会落于俗套。

“批一批”“改一改”是重点环节。笔者故意将起因写得冗长,因为学生也经常会在起因处横生枝节,这是一次训练的时机。

原文开头如下:

“豆豆,今天你和爸爸的任务就是贴对联。千万别贴反了!”

“知——道——啦——”

腊月二十八一早,我一边全副武装(围裙、手套、口罩加身)清理门口的杂物,一边悄悄监督父子俩贴春联。豆豆今年才五岁,及腰高的小人儿正努力地踮起双脚,两只小粗胳膊举得高高的,帮爸爸按住春联的一角,脸蛋红扑扑的,眼睛亮晶晶的。

一时间,我有点恍惚,这样的场景似乎与一段泛黄的记忆重合,似曾相识却又边缘模糊。

“甜儿,看爷爷贴门花好不好?”

“好呀!我帮爷爷拿!”

二十多年前,记忆中的年味就是从贴门花开始的。

学生认为起因中对“我”打扫卫生和豆豆帮爸爸贴春联的描写太过详细,与主旨无关,故删去。另外,文章的结尾也引起学生讨论。有的学生认为,文章不应该在回忆里戛然而止,而应回到现实,与开头孩子和父亲贴春联相呼应,这样使文章首尾呼应,浑然一体,也更能够表达出“我”希望传统文化代代相传的美好心愿。

3.自主学习与协作学习相结合。课堂讨论不能一味追求热闹,也要结合思考和探究。在“夸一夸”“改一改”两个环节中,教师要引导学生独立思考,写出自己的感受。“批一批”时,则可以进行小组合作,一起讨论,一起发现。这样既尊重学生的个体感受,又可以促进学生集思广益,合作探究。

4.效果评价,颁发“最佳编辑奖”和“最佳总结奖”。对学习效果的评价主要包括两部分内容,一方面是对“学生完成当前问题的解决方案的过程和结果”的评价,而更重要的一方面是对“学生自主学习及协作学习能力”的评价。“最佳编辑奖”和“最佳总结奖”的评选就是效果评价的灵活变式。

在作文教学过程中,教师一定要去概念化,引导学生结合具体的文字,在体悟、探究的基础上发现并提炼写作方法。这样习得的方法才是能为学生所用的策略性知识。※

参考文献:

[1][3]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[M].北京:教育科学出版社,2015.

[2]潘新和.语文:表现与存在[M].福州:福建人民出版社,2004:8.

(作者单位:江苏省淮安市淮阴中学新城校区)