任务群视域下整本书阅读活动的有效落实

作者: 裔莎【摘 要】 语文课标“整本书阅读”学习任务群强调,应引导学生积累整本书阅读经验,提高整体认知能力,丰富精神世界。在带领学生进行整本书阅读时,教师应该设计有效的语文实践活动,帮助学生读下去,读进去,再读出来。

【关键词】 任务群 整本书阅读 语文实践活动 有效落实

“语文实践活动”一词在《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文课标”)出现多达21次。“整本书阅读”学习任务群强调,应引导学生在语文实践活动中根据阅读目的和兴趣选择合适的图书,综合运用多种方法阅读整本书;借助多种方式分享阅读心得,交流研讨阅读中的问题,积累整本书阅读经验,养成良好阅读习惯,提高整体认知能力,丰富自己的精神世界。

那么,带领学生进行整本书阅读时,教师应该怎样有效地设计语文实践活动帮助学生读下去,读进去,再读出来呢?笔者以《西游记》整本书阅读为例,阐释任务群视域下语文实践活动在整本书阅读教学中的有效落实。

一、创设真实情境,激发兴趣读下去

《西游记》这部古典名著因保留了明代白话文的特色,给学生阅读带来了一定的难度。这部小说共一百章,部分学生因读不下去,缺少对这本小说的整体感知,很难读出故事的特点和人物的变化,对小说价值意义的探索更无从谈起。

笔者勾连单元语文要素及各板块的训练要求,创设真实的情境,将教材中提到的策略或要求转化为贴近学生生活的语文实践活动,在保持学生阅读热情的前提下,引导学生将《西游记》整本书兴趣盎然地读下去。

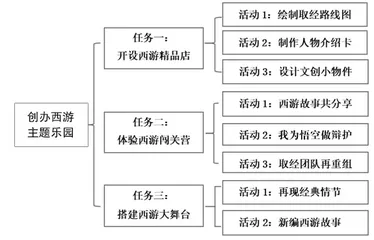

语文课标在“实用性阅读与交流”的“教学提示”中提出“应紧扣‘实用性’特点,结合日常生活的真实情境进行教学”,并进一步要求“抓住社会生活中常见但又值得深思的真实场景,创设新颖、有趣、内涵丰富的情境,设计多样的问题或任务,激发学生的内在动机和探究欲望”。只有真实的情境,真正的语文实践活动,才能促进真正意义上的阅读。联想到目前许多城市依托传统文化或城市文化创建了主题乐园,教者结合城市规划,为《西游记》整本书阅读设计了“创办西游主题乐园”这一真实情境,帮助学生建立文化自信。此情境下共组织三个实践活动:任务一“开设西游精品店”,任务二“体验西游闯关营”,任务三“搭建西游大舞台”。走进乐园,“游客”会光顾主题购物店,会体验游乐项目,会观看舞台表演。三个有趣、真实、合理的实践活动来源于学生的旅游经历,易于引起学生的共鸣,拉近学生与古典名著间的距离,激发学生的阅读热情,进而坚持读完整本书。

二、依托作品特点,深入内容读进去

小说三要素是人物、情节和环境。古典名著整本书阅读教学的第一层面,应以学生自主阅读活动为主,引导学生在实践活动中初步感知作品的主要内容,了解作品的主要人物。

1.沿着路线明内容。《西游记》作为中国神魔小说的经典之作,小说中人物众多,师徒四人历经漫长的“九九八十一难”才取得真经,情节曲折丰富。教者可借助“精品店”这一生活场景,在任务一“开设西游精品店”中指导学生边读边绘制“取经路线图”,记录相关地点出现的人物、事件,通过确认重要信息、建立联系等策略,帮助学生在自主阅读的基础上提取、梳理、整合书中重点信息。统观整本书,既帮助学生理清人物关系,又帮助学生明晰小说整体与局部、局部与局部之间的关系,从而达成读懂作品内容的目标。

2.绘制卡片晓人物。吴承恩在《西游记》中塑造了很多深入人心的经典形象,在阅读整本书时,关注、品析小说人物的教学活动必不可少。任务一“开设西游精品店”中的“制作人物介绍卡”则将学生的阅读视角聚焦到人物形象上。在“制作人物介绍卡”这一实践活动中,学生从人物的外貌、本领、性格和所使用的武器等方面对人物做全方位的图文介绍,并运用筛选、比较等策略,对比人物自身变化,对比一类人物的特点。学生在亲近古典名著、制作卡片的过程中,了解人物特征,学会全面地观察人物形象。

3.设计物件建自信。古典小说是中华优秀传统文化的重要载体,教师应当在古典小说整本书阅读教学过程中帮助学生建立文化自信。在任务一“开设西游精品店”的“设计文创小物件”这一教学环节,教者启发学生关注《西游记》中出现的人物、武器、宝物等,综合运用多学科知识与技能,发挥创造力和绘画能力,自主设计文创产品——钥匙扣、冰箱贴、T恤衫……在架设跨学科学习桥梁的同时,教师应鼓励学生在设计中坚定文化自信,在分享中构筑文化认同,在推广中弘扬中华优秀传统文化。

三、链接课堂内外,形成表达读出来

在整本书阅读实践活动中,教师不仅要让学生学习如何梳理作品的基本内容,还要带领学生就作品中感兴趣的话题展开交流,设计可行性语文实践活动并延伸至课外,让学生在精读与深度阅读中发展语文能力,提升核心素养。

1.分享故事练表达。复述是对语言材料吸收、内化、整合和表达的过程,融理解、记忆、表达于一体。《草船借箭》一课的课后习题“说一说故事的主要内容”就指向了“复述”,也为整本书阅读实践活动设计提供了参考。因此,笔者在“创办西游主题乐园”情境下设计了“西游故事共分享”闯关实践活动,通过搭建“山形图”思维支架,设置“说清起因、经过和结果”“不遗漏主要情节”“加上适当动作、神态、语言讲生动”等自主闯关要求,再现小说人物。学生由人物关联到情节,在自我评价与他人评价中,最终实现形象感知、概括评价,尤其是语言表达能力的提升。

2.模拟辩护促梳理。梳理是学生语文学习的必备能力。在阅读《西游记》时,学生往往会为孙悟空被告状、被惩罚而鸣不平。教师应在尊重学生阅读感受的同时顺势而导,凭借“我为悟空做辩护”这个活动,引导学生重新阅读相关章节:先按小说发展顺序梳理孙悟空受委屈之处,再学习“辩护词”的表达方式,化身为孙悟空的辩护人,在辩护情境中揣摩孙悟空的心理活动。在整个实践活动中,学生由浅入深阅读,有序梳理,有条理地表达,孙悟空的形象在阅读交流中越来越丰满,学生的思维品质也得以提升。

3.团队重组促思辨。语文课标在“思辨性阅读与表达”中指出,要培养学生的理性思维和理性精神。在师生共读的过程中,学生对师徒四人的群体意义以及小说的价值不甚关注。于是,教师借用话题“将取经四人团变成取经三人组,你选哪三人”,引导学生在比较、质疑、讨论中展开思辨。这样开放性的交流活动没有绝对的答案,但学生在思辨中围绕自己的观点,有根有据地阐述理由,在思维碰撞中学会全面看待每个人物在团队中的价值,也在问题“你想放弃的那个人物真的可以不选吗”的深层次交流中,懂得团队的重要,实现整本书阅读的育人功能。

4.搭建平台重运用。在组织整本书阅读过程中,教师除了带领学生读作品内容,还应当以“适切”为前提,将整本书阅读的实践活动拓展延伸至课外,让学生从小说中读出来。

该单元口语交际是“怎么表演课本剧”,那么要想将《西游记》的故事搬上西游主题乐园的舞台,“再现经典情节”不失为一个贴近学生生活的实践活动。教师需先完成口语交际“怎么表演课本剧”的教学,再指导学生由理论走向实践,表演课本剧。此实践活动既联结课堂内外,又拓展语文学习运用领域。学生在小组合作中分工协作,设计海报和台词,倾情演绎,在实践活动中提升语文素养。

《西游记》中的每一个故事叙事结构类似,几乎都是“遇到妖怪—解决困难—继续取经”。这样的循环叙事模式又有许多不同之处:遇到的困难不同,解决的方法不同,最后的结果也不尽相同……教师如稍加点拨,学生不难破解作者的创作密码。根据语文课标提出的“设计富有挑战性的学习任务”这一建议,笔者在学生了解《西游记》叙事结构后,鼓励学生展开想象,尝试“新编西游故事”。学生在挑战性学习任务中品味小说语言,效仿创作,表达自己独特的思考,形成自己的创作经验。

整本书阅读指向的不仅仅是知识、技能的获得,还是核心素养的发展。教师所设计的语文实践活动应具有内在逻辑关联,且具有综合性、实践性、情境性。设计螺旋上升的语文实践活动,有助于激发学生阅读古典名著的兴趣,降低阅读难度,帮助学生读懂古典名著作品内容、了解作品特点、理解作品内涵,训练思维能力,提升核心素养。学生在有梯度的语文实践活动中,积累整本书阅读经验,逐渐养成良好阅读习惯,从而成长为主动的阅读者、积极的分享者和有创意的表达者。※

(作者单位:江苏省镇江市丁卯第二中心小学)