低年级汉字教学的实践研究

作者: 张舒文【摘 要】 教师应引导学生通过字源、字理识字,从汉字中了解民俗和神话传说,感受古人的思想意识、文学文化,从而培养学生对传统文化的认同感,进而对中华优秀传统文化价值充分肯定、积极践行,增强文化自信。

【关键词】 低年级 汉字教学 激发兴趣 中华文化

汉字作为表意文字,不仅是记录语言的书写符号,更是中华优秀传统文化的一部分,承载了中华文化的独特内涵。身为低年级的语文教师,如何将汉字教学与传统文化有机相融,如何让学生在识字、写字的同时感受到中华文化的博大精深,如何激发学生的识字兴趣,培养学生的汉字思维,这些都是在汉字教学前需要思考的。

一、追根溯源,品味汉字中的情感

“仰观天文,俯察地理,近取诸身,远取诸物”,追寻汉字的起源,我们会发现它们的出现都不是偶然,都蕴含着先人对生活的思考与期望,以及对大自然的认识历程。

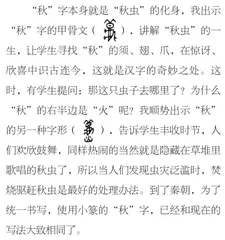

以三年级上册第二单元《古诗三首》为例,这是三首描写秋季的古诗或借“秋”说朋友怀才不遇,或以“秋夜”抒发羁旅思乡之情,让学生感受到秋天独有的悲凉。虽然“秋”字已不是生字,但在学习本课时,我还是与学生一起对“秋”字进行了深入的探讨。

课堂伊始,我先让学生了解“秋”是一只虫子,引起他们的兴趣;接着,让学生闭上眼睛聆听秋天里各种虫子的声音,细细地感受那种悠然和落寞。学生虽不能明确地说出自己内心的感受,但心里已被涂上了“悲”的底色。

这节课,我通过让学生听秋声、观秋虫、品秋意,从感官到情感,品味“秋”字的演变及其背后所蕴含的情感色彩,丰富了学生的生活经验。这样不仅可以让学生明白汉字是怎样演变而来的,还可以激发学生的识字兴趣,感受汉字文化的博大精深,甚至对历代人民认识自然的过程有了一个初步的了解。

二、由点及面,追寻汉字中的道理

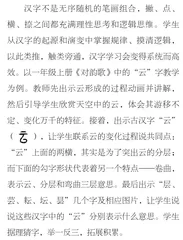

汉字是古人细致观察和智慧归纳的结晶,汉字中的道理是有迹可循的。从“云”入手,知其理,再拓展学习其他汉字,“视读”该类字的意义。这样做是引导学生先理解某部分汉字所蕴含的文化背景,再进一步理解相关汉字的意思,从而进行系统识字,提高识字效率,增强学生的识字能力。

三、链接生活,探索汉字中的历史

在教学中,教师要注重汉字文化的传承与渗透。有趣的民俗知识能让学生轻松牢记每一个汉字。以学校的思维社团课中的《二十四节气歌——春分》为例,上课前,教师与学生进行了民俗游戏“春分立蛋”,接着与学生共同探讨该习俗的由来,询问学生还知道哪些春分民俗,由此引出“春祭”这个节气活动,通过了解民俗活动学习汉字“昌、唱”。在古代,春祭是一个重要的祭祀仪式,须由国王或者国王认可的大臣在日坛举行仪式,恭恭敬敬地祭拜上天。而这个仪式写作汉字就是“昌”。接着,教师引导学生结合春祭时祭拜的图片仔细观察这个字,说说“日”和“曰”分别代表什么。师生共同归纳总结:“昌” 表示赞颂太阳的祈祷之词,古人赞美天神以求得顺利。教师在此处追问:给“昌”加偏旁可以变成什么字?进而教学“唱”字,并引出相关内容:“唱”不仅指曲调上的悠扬婉转,更是指内涵上的赞颂之意。老百姓希望以此让上天降下甘霖,泽被万物,使农业生产顺利进行。

汉字除了讲道理,还是文化的活化石。上述根据民风民俗学汉字的教学方式,不仅帮助学生掌握字义,还激发了学生的学习兴趣,活跃了课堂氛围,让学生通过汉字学习了解传统文化,认同传统文化。

四、渗透文化,感悟汉字中的故事

用故事讲述每个汉字的来龙去脉,符合学生的年龄特征,同时能勾起他们对中国历史故事、神话故事、民俗故事的阅读兴趣,从而用故事加强记忆。以《嫦娥奔月》为例,我通过讲故事,抓住汉字“月”细细讲解。汉字里有很多带有“月”的字,此时再拓展生字:月在右侧的字还有哪些呢?农历每月十五,新月变成满月,我们称之为“望”。望,就是人站在高处,眺望月亮的写照。听到这儿,你想到哪句诗呢?(举头望明月)中国古人最讲究天人合一,所以我们的生活要与自然同步,日出而作,日落而息,月亮圆满,我们也渴望团圆。月以寄相思,“望月”其实是“望未归之人”,这就是“盼望”的由来。李白的大量诗作都与“明月”有关,这也让他无愧为“明月歌者”。接着,出示李白的诗句:“人游月边去,舟在空中行”“月下飞天镜,云生结海楼”“小时不识月,呼作白玉盘”“今人不见古时月,今月曾经照古人”。

通过学习汉字,我们可以了解中华优秀传统文化,感受古人的心灵升华历程,能够知其然并知其所以然。教学中,教师要努力让每一个汉字的教学都浸润在文化的氛围中,让每一位学生对传统文化都有认同,并积极践行。※

(作者单位:南师附中邺城路小学)