整体关照 统整要素 提升素养

作者: 陈秋云【摘 要】 革命文化课程对于培养学生形成正确的价值观具有重要意义。在第一学段的教材中,有很多革命文化类课文,是对学生进行爱国主义教育的好素材。教师可从整体入手,统整单元语文要素,以讲述为抓手对这一类课文实施教学。

【关键词】 课程标准 革命文化 统整要素 讲述

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文课标”)指出,语文课程要进行革命文化教育,而课堂教学是传播革命文化、传承革命精神的主要方式。语文课标在“课程性质”“课程目标”和“课程内容”上对革命文化的学习进行了比较具体的阐述,在不同学段都有明确的学习内容与要求。

革命文化题材的课文大多以单篇形式出现,相对分散在教材中。语文课标在“学段要求”中明确提出,第一学段要“初步懂得幸福生活是革命前辈浴血奋战、艰苦奋斗换来的,激发对革命领袖、革命家、英雄人物的崇敬之情”。那么,如何在第一学段通过革命文化类课文的教学,让学生走近老一辈无产阶级革命家和英雄人物,感受他们的优秀品质与光辉形象?笔者结合教学实践做出如下梳理。

一、梳理教材内容,整体关照

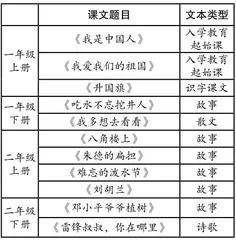

小学语文教材中革命文化类文本的编排特点鲜明,体系明晰,教学要求螺旋上升。其中,第一学段共有11篇革命文化类课文,以单篇和单元(二年级上册第六单元)集中呈现相结合的方式,从浅显的认知到理性的思考,循序渐进,有序搭建。

从文本类型来看,11篇课文中有入学教育起始课、识字课文、诗歌和人物故事,形式丰富,篇幅短小,易于阅读。其中人物故事类课文有6篇,都聚焦于人物形象,以学生感性认识为主,遵循低年级学生的认知规律,引导学生从故事走近人物,感受其高尚的道德品质,这也是第一学段革命文化类课文教学的重点内容。

二、关注课后练习,统整要素

语文课标中对于革命文化的学习内容与要求,分布在“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达” “整本书阅读”4个学习任务群中。语文课标各学段、各学习任务群都对革命文化教学提出了具体要求,如“文学阅读与创意表达”在第一学段就要求“阅读并学习讲述革命领袖、革命英雄、爱国志士的童年故事,表达敬仰之情和向他们学习的愿望”。

教材将不同类别与难度的语文要素分成若干个点,根据学生的学习特点合理地分布在各个单元的课文内容和课后习题中。从三年级开始,教材设置了单元导语页,明确了本单元的人文主题和语文要素。但是,在低年级的教材中,语文要素的分布相对隐蔽,不够聚焦与明晰。因此,我们要把这些呈分散状态的语文要素进行汇总与梳理,并在教学中予以落实。

结合第一学段革命文化学习内容的特点与要求,聚焦6篇“故事类”革命文化课文,结合单元语文要素与相关课后练习进行梳理,我们发现:这些课文除了承载识字与写字、朗读和积累的任务,还在“整体把握故事内容”方面提出了要求,从一年级下册的“找出课文中明显的信息”到二年级上册“借助词句,了解课文内容”,均指向了学生整体感知与理解能力提升的过程。关注课后练习,我们还发现:这6篇课文中有5篇的课后练习都提到了“说说”。从说的内容与要求来看,有些是指向场景的,如“毛主席是怎样工作的”“周总理是怎样和傣族人民一起过泼水节的”“邓爷爷植树的情景”;有些是指向人物内在精神品质的,如“为什么大家越发敬爱朱德同志了”“从哪些地方可以看出刘胡兰在敌人面前‘一点儿也不动摇’”。从说显性的场景到内隐的指向人物精神品质的理解与表达,要求逐步提升。同时,课后练习也为我们指明了“说”的方法:借助插图和关键词句,在理解的基础上表达。因此,了解伟人故事,感知伟人形象,学习伟人品德,并以讲述为抓手加以实践,是学习此类文本的重要方法。

三、探寻落实路径,提升素养

(一)补充资料,走近人物

革命文化类课文的内容远离低年级学生的生活,学生在理解与认知上有一定的难度,因此,通过补充资料,拉近学生与文本之间的距离十分必要。对于低年级学生而言,资料的补充不宜过多过满,在形式上也要力求生动,易于学生接受。教师可以通过图片展示、故事讲述、影像观摩等形式拉近学生与革命年代的时空距离。

如在教学一年级下册《吃水不忘挖井人》时,教师可以三次引入资料,帮助学生了解故事发生的背景,走进故事。第一次,教师可以在上课伊始通过看图片、认读名字,向学生介绍毛主席的身份,形成初印象;第二次可以借助图片资料,在了解故事发生的地点时利用地图帮助学生建构“江西、瑞金、沙洲坝”的概念,将课文中零散的信息进行整合,将文中陌生的地点可视化;第三次,在理解“乡亲们吃水要到很远的地方去挑”的时候通过补充故事,让学生了解,在缺水的沙洲坝,乡亲们去挑一次水来回需要半天时间,从而体会挖一口井对于乡亲们的重要性。这样的补充,拉近了学生与故事发生的年代的距离,让革命文化悄然植根于学生的心灵。

(二)巧用支架,走进故事

1.以要素为支架。第一学段的“故事类”革命文化课文是围绕叙事的六要素展开的,因此,在教学时,教师可以通过问题引导学生读文,提取信息。学生在一年级下学期,已经初步掌握了提取明显信息的方法,如在初读课文后根据“故事发生在什么时候、什么地方?故事中有哪些人?他们做了什么事”等问题找出文中带有明显信息的句子,提取出相关信息,用“人物+时间+地点+事件”的句式来说一说故事内容,建构整体感知的基本方法。在进入二年级的学习时,教师可以继续引导学生运用通过提取信息抓要素的方法来概括故事的内容,逐步提升学生借助叙事要素整体感知文章内容的能力。

2.以词串为支架。识字、写字是低年级教学的重点,在教学中,教师可以将散落在文中的词语进行有机串联,帮助学生形成表达的“链”,从而在整体感知的基础上丰富表达。例如,可以随着学生对课文内容理解的深入,让词串成为学生讲述的支架。

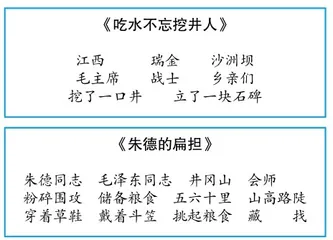

在学生能借助叙事要素完整讲述故事内容后,我们可以在学文识字的过程中梳理出关于地点、人物和事件的词串,引导学生借助词串在整体感知的基础上讲具体。如教学《吃水不忘挖井人》《朱德的扁担》时,学生可以借助在学文过程中梳理出的词串完整具体地讲述故事的内容。

对于情景与画面的讲述,我们也可以运用词串帮助学生搭建支架,如教学《邓小平爷爷植树》,教师可以引导学生聚焦植树场景,说好植树过程。第一步:读课文圈动词,了解并演示邓爷爷植树的动作“握、挖、挑、移、挥、扶”,引出关于邓爷爷动作的一组短语“手握铁锹、挖树坑、挑选树苗、移入树坑、挥锹填土、扶正树苗”,同时,借助短语说清楚邓爷爷植树的过程。第二步:抓修饰语感受植树态度。通过走近人物,观察邓爷爷植树时的表情,想象邓爷爷内心感受,在交流后提炼出“兴致勃勃、精心地、小心地、仔细看看、又走上前”一组修饰的词语,丰富短语,形成词串。第三步:借助图片与词串,练习讲好邓爷爷植树的故事。

3.以插图为支架。插图是教材的一部分,巧用插图能从内容和主题上帮助学生降低理解的难度,拉近学生与故事的距离。借助插图支架,引导学生通过多角度的观察与想象,走近人物,将形象的画面用生动的语言表述出来,提升学生的表达能力。

《八角楼上》的插图描绘了毛主席深夜工作的画面,在教学时,教师可以引导学生观察插图中毛主席工作的环境与穿着,对插图中的清油灯、单军衣和薄毯子有感性认识,体会毛主席工作环境的艰苦;可以通过插图说一说毛主席的动作“握”与“拨”,从而体会毛主席在深夜工作的辛劳;还可以引导学生聚焦毛主席的表情,“凝视”与“沉思”想象毛主席在这样的深夜里会思考些什么,从而感受伟人形象的高大。学生借助插图与文中的关键词句就能够将毛主席深夜工作的场景说清楚、说具体。《难忘的泼水节》的教学则可以先引导学生观察图中周总理的穿着,图文对照说一说。接着通过观察图中人物的表情,聚焦周总理手拿的银碗与柏树枝,想象泼水的动态场景,体会周总理与傣族人民的快乐与幸福,将静态的插图通过生动的语言展现出来。※

(作者单位: 江苏省常州市金坛区教师发展中心)