学习任务推动下的课文阅读策略

作者: 严敏【摘 要】 让学生在阅读的基础上理解段落和语句的特点,感受作品的语言,激发热爱大自然的感情,是描写自然类课文研究的重难点。合理设计学习任务,运用多种教学方法,能够引导学生深度学习,成为主动的、积极的和有创意的阅读者。

【关键词】 学习任务 文学作品 深度学习

案例描述

《爬山虎的脚》第2自然段主要描写了爬山虎叶子的特点,学生从作者连续细致的观察中,体会文章准确生动的表达。这是本段的教学目标,也是本单元语文要素的生发点。

师:同学们,通过第1自然段的学习,我们感受到了爬山虎顽强的生命力和勃勃的生机,这是作者的远观。那爬山虎的叶子有哪些特点呢?请同学们跟随叶圣陶先生走近观察。

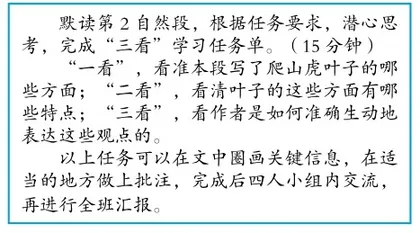

出示小组合作学习任务:

生:通过默读,我知道本段写了爬山虎叶子的“颜色”和“形态”这两个方面。

师:那你是怎样归纳出“颜色”和“形态”的呢?

生:我通过“叶子是嫩红的”“变成嫩绿的”“绿得那么新鲜”看出这是爬山虎的颜色,从“一顺儿朝下”“铺得那么均匀”看出这是爬山虎的形态。

师:你抓住了关键的词句,总结归纳出了特点。这是我们的“一看”,像盲人摸象一样,摸清楚头尾。那这两方面分别有哪些特点呢?

生:叶子的颜色变化快,从“刚长出来的叶子是嫩红的”到“不几天叶子长大,就变成嫩绿的”,再到“那些叶子绿得那么新鲜”,这几句话告诉我们叶子的颜色从嫩红到嫩绿再到新鲜的绿。

师:是的,这就是“二看”,我们通过几个描写颜色的词语能发现叶子颜色的变化。让我们继续“三看”,看作者是怎样准确生动地写出颜色变化的。

生:作者通过“刚长出来”“不几天”这几个表示时间的短语,写出了叶子长得快,颜色变得也快。作者把红和绿写成“嫩红”“嫩绿”,让我们感觉到叶子嫩嫩的,就好像刚出生的婴儿一样。

师:这些是作者细致生动的表达。“刚长出来”“不几天”是作者连续观察才能发现的,一个“嫩”字,怎一个新鲜了得!请你读出这种感觉来吧。

(生练读,师相机指导。)

师:作者又是如何描写叶子形态的呢?

生:我从“叶尖一顺儿朝下”“均匀”“没有重叠起来”“也不留一点儿空隙”体会到叶片的形态很有规律,就像列队的军队一样。

师:你形容得很好。“一顺儿”就是全部朝着一个方向,你们此刻就是“一顺儿”朝向老师。也因为“一顺儿”,叶片才会均匀铺开,充分吸收阳光。

生:叶子形态不仅排列有规律,风吹起来还很美呢!你看作者写了“漾起波纹”。

师:什么叫“漾起波纹”?

生:作者把叶片比作了波浪,风一吹,叶片随风飘动,就好像波浪荡漾起来了。

师:这就是作者的表达方式,非常形象生动。想一想,为什么作者能写出叶片如此美妙的形态美呢?

生:他肯定坐在那里观察了很久,每一片叶子的朝向都看了一遍,所以才会说“不留一点儿空隙”。

生:我觉得他肯定连续观察了很久。如果不是连续观察,风来了他根本就看不见前后叶子形态的变化。

师:通过探究“一看”“二看”“三看”这三个学习任务,你们不仅发现了叶圣陶先生连续观察的角度,还咀嚼了文字,发现了叶片的特点,更是通过字里行间的品读,体会到了叶圣陶先生细致生动的表达。正所谓“处处留心皆学问”啊!

(生练读本段,师相机指导朗读。)

案例分析

一、“一看”整体感知,理清描写方向

整体感知,是指在读完一篇文章后产生的感触,是对课文的整体感悟,是阅读者通过直觉在较短时间内对文章要点进行大体上的领会和把握。特级教师钱梦龙先生曾说,整体感知(感受)课文是阅读理解的起点。每一篇课文都是字、词、句、段围绕一个共同主旨——中心思想构成的有机整体,需要整体上感知作品特点。事实上,一篇文章不仅整篇上有一定的脉络,每一自然段的描写也有它的“骨骼”,这样的“骨骼”是一根暗线,串起了整段内容。教师需要做的就是,在“一看”中,让学生通过整体感知,清晰地找到这根“骨骼”。

“一看”,看准本段写了爬山虎叶子的哪些方面。这样的任务设置,就是提醒学生要进行段落的整体感知,找到作者是从哪几个方面写叶子的,进而发现这也是作者观察的角度。学生完成这一任务时,通过“叶子是嫩红的”“变成嫩绿的”“绿得那么新鲜”这几个语句很快地归纳出颜色的特点,从“一顺儿朝下”“均匀”看出这是形态的特点。从段落整体入手,学生能快速将本段落的结构理清,找到作者描写的角度,便于后续的探究。

再如三年级上册《美丽的小兴安岭》一课,学生通过课文整体感知,知道了课文是通过四季的景色描写,表现小兴安岭“是一座美丽的大花园,也是一座巨大的宝库”。这是整体感知,帮助学生理清了课文的脉络,如果聚焦到段落,更是大有看头。课文第3自然段描写夏天的小兴安岭,作者从“树木”“雾”“太阳”“草地”几个方面展现了一幅美丽的画卷,教师可进行任务设置:作者是从哪几个方面写出了夏天小兴安岭的美?这样提醒学生进行段落整体感知,学生更能体会作者谋篇布局的精妙。

二、“二看”品读语言,感受文学魅力

《义务教育语文课程标准(2022版)》在“文学阅读与创意表达”学习任务群中给出这样的教学提示:“第二学段在阅读全文基础上,侧重考察学生对重要段落和语句的理解,以及对作品的语言和形象的具体感受。”可见,品读语言文字在文学作品阅读中的分量之重。那如何才能让学生主动阅读,自主揣摩文字,感受语言和形象的独特魅力呢?这就需要教师在深入研读文本后,巧设主任务,在学生回答后,适时进行点拨,一步步抽丝剥茧般启发学生进行思考。

“二看”的任务是在“一看”之后,顺势进行思考而来:这两个方面有哪些特点?这需要学生再次回归文本,细读品味文字。学生从“刚长出来的叶子是嫩红的”“不几天叶子长大,就变成嫩绿的”“那些叶子绿得那么新鲜”归纳出叶片颜色变化快的特点,再从“叶尖一顺儿朝下”“均匀”“没有重叠起来”“也不留一点儿空隙”,体会到叶片的形态有规律的特点。学生抓住语言文字品读,总结出爬山虎叶子的特点。

通过“一看”“二看”,学生已经两次走进段落进行阅读。在“二看”时,学生不仅自主阅读理解了文本,还通过小组合作交流,对段落语言文字再次进行多角度赏析,补充了个人阅读的短缺,充分发挥了学生阅读的自主性和积极性。

品读语言文字,不求面面俱到,应在重点词句处着力。教师抓住了“嫩绿”“嫩红”“嫩叶”,启发学生品读思考,体会爬山虎叶子的新鲜;从课堂中学生“一顺儿”朝向的解释,让学生在生活中体会排列规律的美。侧重品读的词句指向语文要素,能激发学生的联想和想象,促进学生思维发展。

三、“三看”揣摩表达,提升审美品位

“三看”任务有两层目标:体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察。

语文课标还在“文学阅读与创意表达”学习任务群中提出“了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提升审美品位;观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考……”,可见,体会语言文字特点与提升审美品位是并驾齐驱的。“三看”的任务其实是和“二看”的任务融合来完成的,在品读叶子颜色的特点时,教师顺势让学生再次走进文本,找到几个表示时间的词语,进而发现作者是通过连续细致的观察,再通过几个时间短语,写出了叶子长得快、颜色变得也快的特点。再如,体会叶子形态的美,当学生提出“一阵风拂过”,叶子就“漾起波纹”很美,教师及时追问“什么叫漾起波纹”,激发了学生的想象,进而使学生体会到作者用了比喻的修辞手法来准确生动地表达叶子形态的灵动之美。通过这一过程,学生不仅欣赏和评价了语言文字,更是在不知不觉中提升了审美品位。

无独有偶,四年级下册《猫》这篇课文的第2自然段,在对“猫性格古怪”这一部分的教学中,教师可以进行任务设计:“你从哪些词句中感受到猫性格的古怪呢?从中你感受到了什么?”前一个问题是引导学生抓住关键词句体会猫性格古怪的地方,后一个问题则是让学生表达独特体验与思考,提升审美品位,进而理解作者传递的情感。※

(作者单位:南京晓庄学院顶山实验小学)