借助思维导图,优化思辨性阅读

作者: 陈周琴阅读教学是语文课堂的一个教学重点。叶圣陶先生曾经说过:“语文教学的最终目的是要使学生自能读书,不待老师讲。”教师不仅仅要传授知识,追根溯源是要教会学生学习的方法,让学生能够进行思辨性阅读与表达,不断提高语文素养。《义务教育语文课程标准(2022年版)》中的“思辨性阅读与表达”学习任务是本次课标修订的亮点,也是教师在课堂教学中需要抓住的一大重点。

为落实这一重点教学任务,教师首先要理解思维。思维可以分为三类:一是以“感知”为基础的直觉思维;二是以“表现”为中介的形象思维;三是以“概念”为核心的抽象思维,也就是逻辑思维。学生建立在直觉形象思维基础上的思维方式,我们称之为感性思维;建立在抽象逻辑思维上的思维方式,称之为理性思维。学生的理性思维想要以直观或者可视化的形式呈现,可以借助思维导图。思维导图是一种视觉语言工具,它能够支持“思维技巧培训”。思维导图适用于不同情况的学习情境当中。接下来,我们探究如何将这一工具运用于思辨性阅读与表达当中。

一、整体感知

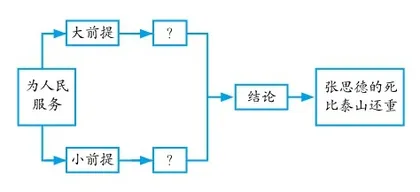

以六年级下册的《为人民服务》为例,课文整体感知要求学生熟读课文,能够总结概括出毛主席发表的核心观点。任何阅读必须建立在整体感知的基础之上,才有探究,才有思辨,才有鉴赏。在学习任务中,教师可以要求学生先默读课文,围绕核心观点,说说毛主席讲了哪几个方面,举了哪几个例子,填写文本思维导图;接着分析毛主席如何说得人们心服口服,推想毛主席的演讲思路,填写思维导图。课文逻辑思维突出,学生要纵观全局,抓住中心,还要理解作者的思路。这时候,可以运用思维导图来进行梳理。学生借助图形,抓住关键词语,把握“三段论”之间的联系,梳理段落结构。通过这种直观的形式,毛主席的论辩过程可以一目了然。

二、获取信息

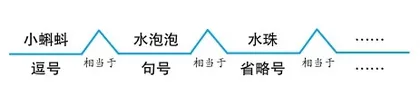

小学生信息提取能力较弱,很难简化复杂的信息。对于大量的信息,他们容易浅尝辄止,缺乏对知识有效加工与处理的方法。当学生接触大量的阅读文本,并进行批量阅读时,他们往往只停留在文字的表层,对于文本隐藏的信息以及需要推理的地方缺乏有效挖掘。在传统教学模式中,教师往往从字、词、句的层级逐步教学,以讲解作为教学的主要手段。针对以上问题,教师可以让学生进行思辨性阅读,动手画一画思维导图,帮助他们理解课文内容。以一年级上册《青蛙写诗》为例,在教学中,教师可以根据课文内容,选择桥型图来帮助学生整理思路。教师首先让学生把文中的信息找出来,用桥型图找出相关因素的链接。文中小蝌蚪、水泡泡、水珠都有不同的作用,如果学生能把这些信息准确找出来,有序排列,就能总结出三组形象的特点。这样不仅能够加深学生对课文的理解,还拓展了思维,锻炼了想象能力。

三、形成解释

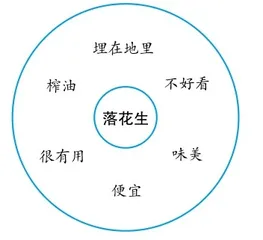

通过以上两个步骤,学生开始对阅读文本有了自己的思考。在思辨性阅读的过程中,学生需要利用文本信息,再辅以积累的生活经验,对关键词语、重点句子和主要段落做出有助于理解中心思想的归纳,领悟、概括作品中的事件、形象和思想感情。以文本的人物形象为例,教师让学生将这些人物本身的特征与作品表达的主旨、思想感情结合起来进行思维训练,这对于核心素养的形成有着至关重要的作用。以五年级上册《落花生》为例,这篇课文借物喻人,教师可以结合花生的特点告诉学生:要做一个有用的人,不求虚名,默默奉献。学习课文的时候,教师让学生找到父亲和孩子们的对话,弄清有几句,并想想这几句概括了花生的什么特点。这时候教师可以通过图形教学,把表面上的物—— 花生,和实际要表现的精神品质—— 默默奉献的人联系起来,使得学生既学习了借物喻人的手法,又理解了文章的主旨。

四、做出评价

以思维导图为指向,“评”有标准,以评促教。语文课程的多元人文内涵对学生的精神文化领域有着重要影响,并且学生对文本的理解和感受往往也是多元的,在学生个性化的评价中,也充分说明了这一点。思维导图的呈现方式恰好尊重学生在学习过程中的独特体会,又能够体现集体智慧的结晶。在完成思维导图的过程中,学生以自主、合作、探究的学习方式,关注了自身的个体差异和不同学习需求。这种建立在个体差异认知上所选择的不同思维导图,可以帮助学生进行理解、归纳、交流,进一步完善和提升认知水平。思维导图既能够为评价提供比较全面的材料支持,也符合学生多元化和个性化的需求。在这种学习模式下,教师才能真正做到减负增效,提升课堂效率。

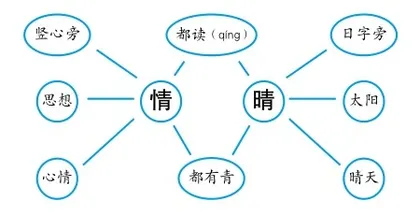

双气泡图是一种方便比较和对比的学习方法。以低年级的识字认字为例,生字中有很多形近字,它们的读音相同,学生常常写错,在阅读文本时也往往被忽略。通过双气泡图,学生在比较中对字形的记忆会更加深刻,对字意的理解会更加清楚,进而能够结合所阅读的文本主动联系上下文,联系自己的生活实际来进行思辨与表达。从字词的基础出发,学生就能对《竹枝词》中“道是无晴却有晴”这一句诗,有自己的评价和独特理解。

五、实际运用

语文是一门实践性很强的学科,要使学生掌握好这个“工具”,就需要引导学生在言语实践活动中去自悟、自得,自己去获得语言能力。在小学阶段,实际应用是最难突破的教学难点。以《狼牙山五壮士》为例,教学这节课时,可以让学生综合运用几种思维导图辅助学习,从而深入解读五壮士的人物形象,首先,教师要指导学生利用流程图梳理文章的结构,为整体感知课文内容做好铺垫。学生在概括复杂文本的时候,常常会出现这样的问题:事件描述不完整、不准确,语言啰唆。在流程图的帮助下,学生一下子就能将五壮士上山的原因,抗击敌人以及英勇牺牲的过程理清。其次,利用圆形图进行内容概括,初步走进人物。在课堂一开始,教师让学生利用圆形图对五壮士的人物形象进行初步解读,再利用双气泡图将五壮士和敌人进行比较。学生通过仔细阅读、思考、查找、分析、比较,寻找到人物之间的内在联系,感受到五壮士为国捐躯的伟大精神。在课后的拓展练习中,教师让学生选用流程图、桥型图等将文章中的五壮士与学习过的邱少云、黄继光等烈士进行关联。

总之,思维导图作为一种思维可视化工具进入课堂,它以新颖的形式突破了语文传统的教学模式。思维导图的可视化,帮助学生看到自己的思考过程,推动他们从已有的认知发展到新的认知,符合小学生的认知心理特征。学生在思维导图的帮助下能够经历从“统”到“分”,从“思考”到“思维”再到“思辨”的学习过程。※

(作者单位:福建省福州市江边小学)