基于文学样式特点的初中小说阅读教学设计

作者: 徐洁《义务教育语文课程标准(2022年版)》对学生阅读初中教材中的文学作品提出了“从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言”的目标。这就对小说的阅读教学提出了更高的要求,教师不仅要让学生感知理解小说内容,更应该从小说的文学样式入手,让学生发现、赏析、表达小说独有的美,从而积累阅读小说的经验,提升阅读小说的能力,培养审美素养。

一、小说文学样式的灵魂——人物

人物塑造是小说的基石,而塑造人物的核心性格,设计人物的心路历程是小说的灵魂。人物的心路历程其实就是人物的变化发展过程,这样的变化不仅存在于事件中,还存在于细节中。 据此,笔者设计了把握《故乡》中闰土人物形象的教学环节:

1.课前预习。阅读与闰土有关的材料,以中年闰土的口吻概述闰土的故事。

2.课堂学习。结合小说内容,为闰土的故事增加细节,着重表现闰土成长的变化。首先,通过外貌、语言细节描写的对比,把握闰土形象:少年闰土是一个健壮活泼、灵动矫健的小英雄,而中年闰土却是苍老、木讷、呆滞的。接着,品读中年闰土与“我”见面的场景,抓住闰土“凄凉”的神态、“老爷”的话语,理解闰土的“规矩”意识,人物的精神麻木由此显现。最后,笔者引导学生关注闰土拣了香炉和烛台这个细节,进一步理解人物麻木愚昧的形象。

将事件与细节结合起来,能更准确地发现人物的心路历程。不同的人物形象能够丰富学生对于人性的认识,让他们透过人物的悲喜体味人生百态。

二、小说文学样式的逻辑——情节

我们需要区分情节与故事这两个不同的概念。在表层的时间顺序之下,情节中的事件之间还隐藏着人物心理层面的情感因果关系。因而,阅读小说不能仅停留在故事或是事件层面。下面,笔者以《溜索》和《智取生辰纲》的部分教学环节为例,展示不同特点的小说情节的教学设计。

(一)《溜索》的教学环节

《溜索》是阿城的笔记小说《遍地风流》中的代表篇目,教师可以依托笔记小说的特点展开教学。

1.概括小说的中心事件。笔者先让学生比较《溜索》与平常阅读的小说的情节有什么不同:比如,《我的叔叔于勒》以“盼于勒—赶于勒—遇于勒—躲于勒”为线索,情节的发展脉络一目了然,开端、发展、高潮、结局很容易划分;而《溜索》重场景描写,情节发展的阶段不太清晰,只是记录了马帮的一次溜索经历。所以对于《溜索》的情节感知,笔者采取概括事件而不是梳理情节的方式,让学生体会笔记小说淡化情节的特点。

3.笔者引导学生比较阅读。同样是写壮观场面的文字,《安塞腰鼓》中着力描写百十个汉子的各种动作,使用大量修辞手法来表现腰鼓的隆隆声。而本文中这么多马帮人物、牛马、驮子一齐过江,本应是声势浩大的场景,作者却处理得悄无声息。这种写法上的留白反而凸显了马帮首领的冷峻沉稳、富有经验,以及马帮汉子之间默契的兄弟之情。可见,《安塞腰鼓》采用的是以渲染击打腰鼓的磅礴气势、宏伟场面为中心的散文笔法,而《溜索》采用的则是以塑造人物形象为中心的小说笔法。这种极简却韵味深远的写法,正是笔记体小说塑造人物重神似、多用白描手法的特点。

(二)《智取生辰纲》的教学环节

与淡化情节的笔记小说不同,古典小说最重视情节的跌宕起伏,追求离奇巧合,擅于在矛盾冲突中推进情节。所以,在教学《智取生辰纲》时,教师应当以情节的梳理为主,带动学生理解人物,进而把握主旨。

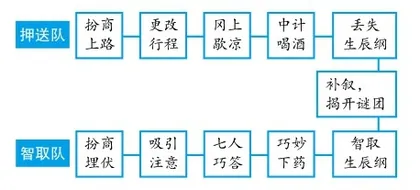

1.课前预习。勾画杨志一行所做的事情,并概括。模仿“综合性学习——走进小说天地”中的《林教头风雪山神庙》情节图,设计《智取生辰纲》情节图。

2.课前预设。

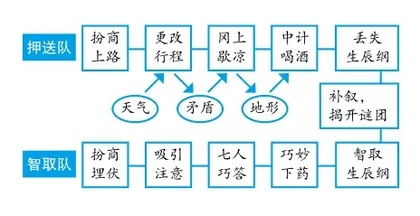

3.课堂教学。以情节图为抓手,让学生继续细读文本,找出推进情节发展的细节。

一是炎热的天气。按照常理,天气炎热应该趁早晚凉爽时赶路,而当时是乱世,押送途中强人甚多,杨志谨慎,规避常理,反而趁天热时赶路。这就是孙绍振教授所谓的“人物被打出了常轨”,此时人物的深层心理才会暴露。于是,我们可以从中看到杨志刚愎自用、暴躁易怒的性格特点,他还缺乏沟通、管理能力。这是梁中书府中的杨志没有展现的一面,人物的丰富性在炎热的环境中、情节的推进中得以呈现。

二是杨志的做法激化了押送队伍内部的矛盾,杨志逐渐失去了队伍成员的信任和支持,导致在黄泥冈丢掉生辰纲。人物的个性反过来又促进了情节的发展。

三是隐蔽的地形。黄泥冈有着一片松树林,既是吸引军汉们歇凉的好去处,又是隐蔽好汉们手段的好地方。这一因素与天气因素紧密关联。

这三个细节的研读,将小说的情节、人物及环境三种要素融合在了一起,让学生感受到三种要素绝不是割裂的,而是一个整体,它们共同形成人物的活动场,构建小说的立体世界。由此,《智取生辰纲》情节图得以补充完整,如下:

人物是小说的灵魂,所以杨志的个性在押送途中显露之后,我们可以继续引导学生思考:杨志不知道众人孤立了他吗?他这样的个性符合逻辑吗?这时,学生扩展阅读《水浒传》中相关章节,将人物的心路历程放在他的成长史中考察,便不难看出杨志囿于严重的身份焦虑,又有迫切的晋升渴望。这些内在的心理动因便是情节发展的内在逻辑,杨志的悲剧是个性的悲剧。

杨志的命运仅仅决定于他的性格吗?当然不是。个人悲剧更是社会悲剧,杨志的悲剧离不开社会环境的影响。生在乱世,即使杨志心中有抱负,身上有才能,终究敌不过黑暗、荒谬的社会制度,在接连丢失花石纲和生辰纲之后,“逼上梁山”已成定局,“官逼民反”这个主题已然蕴含其中。杨志的悲剧实际上是时代的悲剧。

教师引导学生不仅读到按时间排列的事件串,知道故事内容,更能读懂事件串之间的内在因果关系,明白故事为何如此发展,从而进入真正的情节层面,欣赏小说的表现手法,这便是以审美眼光阅读小说的开端。

三、小说文学样式的舞台——环境

典型环境是反映社会本质的特定环境,一般分为自然环境和社会环境。合理设计、描写典型环境,可以揭示社会的本质特征,深化作品的主题。

环境与人物、情节是相互依存的。一方面,人物性格在环境中形成,命运在环境中发展,这一切自然地推动了情节的发展;另一方面,环境也只有通过人物的活动才能呈现出来,依附于人物的活动而存在。如《故乡》中,“我”回乡途中看见的萧索乡村,是那个时代农村经济凋敝的浓缩景象,闰土及杨二嫂的人物变化,显示了时代的凋敝导致底层人民的破产,时代的压抑带来人民的愚昧,而人民普遍的麻木愚昧又使得社会无法从根本上得到改变。在人物与环境的交互中,小说主题得以呈现。

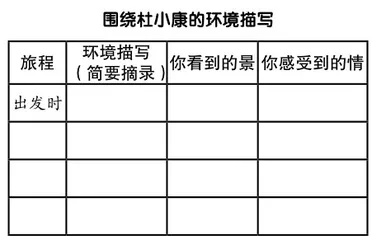

《孤独之旅》中的环境描写贯穿主人公的成长过程,教师可以以环境描写的分析为抓手开展阅读活动,让学生体会环境描写之于小说的重要性。本课的教学设计如下:

1.梳理小说中环境描写的语句。梳理《孤独之旅》中杜小康的旅程,勾画每个阶段中环境描写的语句,完成 “任务活动单”。

学生预习课文时完成《孤独之旅》的情节梳理,课上小组合作完成活动单的填写。交流中,笔者引导学生发现作者对“鸭群”的描写贯穿始终,它作为线索,象征人物一路走来的心路历程,鸭最终与人物一同成长,暗示了主题。

2.归纳环境描写在小说中的作用。笔者要求学生再结合《故乡》中“我”归乡时的所见之景,以及《智取生辰纲》中炎热天气的描写,归纳环境描写的作用。学生从环境本身的特点以及对人物形象、故事情节、小说主题的作用等几个角度,归纳填写表格。

小说虚构性的价值在于反映社会生活中各种角色的价值关系的产生、发展与消亡,这便是小说的主题。所以,人生阅历不丰富的学生理解小说主题是有一定难度的。而走入小说的特定环境,了解相关的社会背景,不仅有助于学生理解小说主题,也在一定程度上丰富了学生的人生经历和社会阅历,对学生养成正确的价值观具有积极的促进作用。※

[本文为江苏省教育科学“十三五”规划重点自筹课题“初中语文生活教学法的实践研究”阶段性研究成果,课题编号:B-b/2020/02/72]

(作者单位:江苏省南京市第二十九中学初中部)