浅谈如何在小学数学课堂教学中渗透函数思想

作者: 连莲

摘 要:新课程目标以核心素养为导向,强调了学生通过数学学习能获得数学的基本思想。函数是研究运动变化的重要数学模型,函数思想隐藏在小学数学知识背后,贯穿小学教材。小学教师虽然不讲函数概念,但一定要渗透函数思想,把握数学本质,在教学中促使学生发展函数思维,提高学生解决问题的能力。文章对人教版小学数学教材内容进行了梳理,立足课堂教学,探究了如何在小学数学教学中把握渗透的时机、有效渗透函数思想,从而激发学生的数学思维,促进学生数学核心素养的形成。

关键词:小学数学教学;函数思想;变化与对应

张景中先生在《感受小学数学思想的力量》一文中曾提出:“最重要的,首推函数的思想。”他在文中讲到,用加法帮助乘法,实质上包含了变量和函数的思想;试商的过程,就是调整函数自变量,使函数值满足一定条件的过程。小学教师虽然不讲函数概念,但一定要适时、适度地渗透函数思想,丰富学生对变化与对应的直观经验,使学生感受到事物之间是相互联系和相互制约的。因为这对中小学数学函数课程内容的顺利衔接,激发学生的数学思维、促进学生数学核心素养的养成有重要意义。

一、解读挖掘教材,把握数学本质

中小学函数教学可以分为三个阶段:函数思想渗透阶段(小学至初中七年级)、动态宏观研究阶段(初中八年级到九年级)、静态微观研究阶段(高中),三个阶段内容分段安排,呈螺旋式上升。

在实际教学中,部分教师对渗透函数思想存在疑惑:在哪里渗透?怎么渗透?渗透多少?这需要教师把握函数的知识和函数思想本质,认真、全面和系统地解读课程标准和整套教材,挖掘数学知识背后的数学思想,把握渗透的时机,找到合适的渗透点。

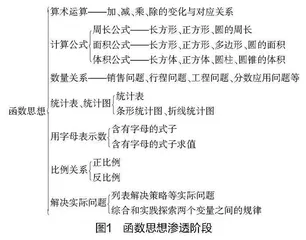

函数思想,指用函数的定义和性质去分析、转化问题,最终解决问题的一种思维策略,其本质在于建立和研究变量之间的对应关系。新课标提出,数学的“基本思想”主要包括数学抽象的思想、数学推理的思想和数学模型的思想。而函数思想正是由这三个基本数学思想派生出来的。函数描述数量之间的关系,函数思想通过提出问题的数学特征建立数学关系模型,体现了“联系和变化”的辩证唯物主义观点。对人教版小学教材进行梳理和解读,可以将函数思想渗透阶段的具体表现,分为以下几个方面(如图1所示)。

二、立足课堂教学,有效渗透思想

(一)在运算中初步感受变化与对应

计算教学中可以渗透函数思想的时机和内容有很多。比如第一学段中四则运算的对应关系、加法表、减法表、百数表、九九乘法表、除法表,第二学段中“积不变”“商不变”条件下两个数之间的变化关系,以及“总价、单价与数量”“路程、速度与时间”“工作总量、工作效率与工作时间”等一些基本的数量关系,都蕴含着丰富的函数思想。

1. 在加与减的运算中感受

从函数的角度看,加减法运算可以看成自变量与因变量之间的一种对应关系。当给出不同的输入时,按照加、减法的运算规则,得到对应的输出。比如计算3-1、3-2、3-3时,教师引发学生思考:“为什么都是从3里面减,得数却不同?”让学生初步感受到数学中的变化与对应“被减数不变,减数越大,差越大;减少越小,差越小”,这就是最初的函数思想渗透。

2. 在积与商的变化规律中感受

对积的变化规律,可以将一个因数视为自变量,积视为因变量;而对商的变化规律,可以把被除数或者除数看作自变量,商看作因变量。当自变量发生变化时,因变量按照规则发生变化,这本质上就是一种函数关系。比如在教学“积的变化规律”时,教师可以引导学生发现规律:一个因数不变,另一个因数乘一个数时,积怎么变化,一个因数不变,另一个因数除以一个数时,积又怎么变化。教师在教学中,要让学生充分体会其中的“变与不变”,透过现象抓本质,用函数思想引导学生观察积与商的变化规律,帮助学生更好地感受和理解这些规律的内在逻辑。

3. 在解决问题的数量关系中感受

数量是对现实生活中事物量的抽象,数学研究的对象是比数量更为一般的抽象,也就是数量之间的关系。数量关系有静态的,也有动态的。比如购物时单价、数量确定,总价是唯一的,这是一种静态关系。此外,学生还可以从运动变化的角度发现:买同样的东西,买的数量越多,总价越高;买的数量越少,总价越低。这种动态体验,其实就是对函数中变量及其关系的初步感知。像这样在量的变化过程中蕴含函数关系的模型有许多,如加法模型“总量=一部分+另一部分”,行程模型“距离=速度×时间”,工程模型“工作总量=工作效率×工作时间”等。教师只要对条件问题稍加改变,学生就可以体会到其中的动态变化,感知一个量随着另一个量变化而变化的对应关系,感受两个量之间相互依存的本质,从而积累研究变量数学的思维活动经验。

(二)在图形中直观感受变化与对应

在小学数学中,函数思想不仅体现在“数与代数”板块,还体现在“图形与几何”“概率与统计”板块中。比如折线统计图本身就是函数图像,而图形的周长、面积、体积公式也都是函数表达式。在学习中,学生可以结合图形直观感受变化与对应,体会到数量的变化与对应关系。

如教学长方形的面积时,教师用几何画板演示:一个长方形长不变、宽变大;以及宽不变、长变大的动态视频。通过动态画面展示,学生可以直观感受到长方形面积与长、宽的相依关系:一个长方形,如果长不变,宽变大,面积就变大;如果宽不变,长变大,面积也变大。其面积计算公式S=ab,本身就是一个二元函数模型。学生在探究过程的变化中寻找不变,探寻规律,从而建立模型。

(三)在用字母表示数中感悟变化与对应

“用字母表示数”蕴含着丰富的函数思想。从具体、确定的数过渡到用字母表示抽象、可变的数,这是小学生代数初步知识的起步,是数学思维发展的一次飞跃,也是渗透函数思想的重要契机。教师要在探究过程中让学生充分感悟变量间的变化与对应,让教材上看得见的思维结果折射出看不见的思维活动过程。

比如,教师用小棒摆三角形,先让学生用乘法算式分别表示2个、3个、4个三角形所用的小棒根数,再让学生通过对数量关系及所列乘法算式的分析比较,用字母a表示出三角形的个数,用含有a的式子表示出摆a个三角形所用小棒的根数。在构建数量关系的过程中,学生逐渐感受到表示三角形个数的字母a是一个变量,表示小棒根数的式子3a所表示的数会随着a的变化而变化。学生虽然不懂什么是函数,但是在这一过程中可以充分体会到3a与a之间的变化与对应关系,感受变量之间的变化规律和依存关系。

(四)在比例关系的教学中深化函数思想

函数用运动、变化的观点反映事物之间的联系和规律,而运动、变化是客观事物的本质属性。正比例、反比例知识的学习,接近函数中的正、反比例函数,强调了一个变量随着另一个变量变化而变化,这种确定性的规律正是函数思想的核心之一。正、反比例的学习是小学生第一次正式接触函数,是学生认识过程中的一次重大飞跃。教师要关注解析式、表格和图像等多元表征的运用,让学生充分感受到变量之间的动态变化以及它们之间的内在联系,并利用这些关系预测、分析和解决实际问题,这正是函数思想的生动体现。

比如,在教学“正比例”时,教师先让学生横向分析表格(如图2所示),感受两个数量之间的变化关系:总价和数量是两种相关联的量,数量扩大几倍,总价也扩大几倍,总价是随着数量的变化而变化的;再纵向比较,进一步发现变量之间的对应关系:对应的总价和数量的比值都是3.5,是一定的。如文具店有一种彩带,销售的数量与总价的关系见下图。

然后教师让学生通过对比辨析深入理解正比例的意义,并用含有字母的表达式表征两个量之间的对应关系:y=3.5x,其本质已接近函数的解析式。之后让学生通过描点连线的方式画出图像(如图3所示),将抽象的函数关系具体、直观地表示出来。通过分析图像,学生可以理解到图中射线上的每一个点对应的就是正比例关系中两个相关联量的某一组具体值,感受到函数的对应性和连续性,更好地把握正比例的两个量之间的变化规律,形成正确的表象。最后,学生利用正比例关系图像进行预测、分析,进一步感知正比例关系图像的特征,进而解决了简单的实际问题。

(五)在解决问题、综合实践中提升函数思想

教师渗透函数思想的目的,是使学生能用函数的观点思考、分析和解决问题。在教材的“数学广角”“综合与实践”部分,很多地方都体现了应用函数思想解决问题的价值。教师要抓住机会,让学生用函数思想主动思考,进而解决问题。

比如,人教版六年级上册数学广角中“数与形”(探寻规律)、六年级下册的综合与实践中“自行车里的数学”(反比例关系)和“有趣的平衡”(反比例关系),都是很好的教学内容。教师可以设计巧妙的引导过程,在学生进入初中正式接触函数概念之前,扎实有效地渗透函数思想,帮助学生积累数学活动经验,打下良好的数学思维基础。

三、小学数学课教学建议

从特殊到一般,从具体到抽象,学生对函数思想的感悟是一个长期的过程。小学课堂并不缺少函数思想的渗透点,但思想与方法往往是无形的,加之分散在不同年级教材中的不同章节中,给教学和评价带来了一定的困难,这就对小学教师提出了更高的要求。

首先,小学教师要认真学习和掌握函数的本体知识,提升自身的专业素养。例如函数和函数思想的具体含义是什么?函数思想是如何形成和发展的?函数思想在小学中是如何体现的?函数概念和函数思想在初高中又是怎么体现的?教师只有清晰掌握函数和函数思想的本质,才能更好地在小学阶段渗透函数思想,让学生的数学学习拥有生长的力量。

其次,小学教师要全面和系统地解读数学课程标准和整套教材,站在整体的高度综合考虑问题,深挖和把握其中的函数思想,认真思考哪些地方渗透了函数思想、怎么渗透、渗透多少,在备课时下足真功夫。

最后,小学教师要创造性地使用教材,通过多元表征、数学建模等多种方式,将函数思想的渗透真正有效地落实到教学中,引导学生由浅入深、由表及里地感悟函数思想,让学生在数学学习过程中发展数学思想和方法,激发数学思维,促进数学核心素养的形成。

参考文献:

[1] 张景中. 感受小学数学思想的力量:写给小学数学教师们[J]. 人民教育,2007(18):32-35.

[2] 林松. 瞻前顾后:从小学到高中函数教学的整体思考[J]. 上海中学数学,2021(Z1):60-63+75.

[3] 毛文波. 感悟函数思想结构化学习策略研究:以“图形的放大与缩小”教学为例[J]. 现代中小学教育,2019,35(06):30-33.

[4] 欧慧谋,黄红梅,曹广福. 中学数列的数学思想及其教学启示[J]. 数学教育学报,2024,33(01):1-7.

[5] 吕洪. 例谈函数思想在高中数学解题训练中的实践应用[J]. 高中数理化,2023(S1):11-12.

[6] 郭海萍,林新建. 优化解题反思提升核心素养:以“解三角形问题”为例[J]. 中学数学研究,2023(11):13-15.

[7] 樊陈卫. 例析函数思想在比较大小问题中的切入角度:兼谈解题思维的再创造[J]. 中学数学研究,2023(11):51-53.

(责任编辑:石子静)